内容提要:中华民族文化传统渗透着礼乐文化的基因,为礼乐文明、礼仪之邦。本文对周公制礼作乐以来的礼乐文明内涵进行辨析,探讨当下学界对礼乐认知的误区,把握礼乐与礼制、礼俗仪式相须为用,礼乐文化是中国传统文化中乐之国家意义的代表。从乐的本体视角与礼的类分对应,探求中华礼乐文明、礼仪之邦传统延续,重建礼乐体系之可能与可行性意义,使传统礼乐观念以其实在的表现融入中华现代文明之中。

关 键 词:中华礼乐文明延续礼制、礼俗仪式用乐 五礼音声形态时空特性 重建

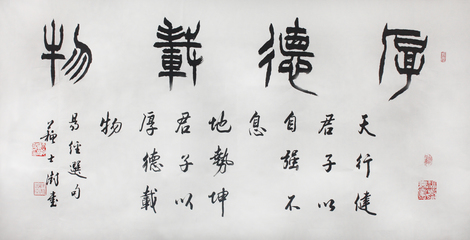

中华民族文化传统渗透着礼乐文化的基因,为礼乐文明、礼仪之邦。自周公制礼作乐,将礼与乐的关系以国家制度规范化,开创了后世三千载礼乐文化路径,形成礼乐与俗乐两分。礼乐对应仪式需求,代表国家在场,俗乐更多对应审美、欣赏、宣泄,世俗日常。礼与乐的关系定位于“礼乐相须以为用,礼非乐不行,乐非礼不举”[1]。所谓礼乐,是在国家和区域、官方与民间多层次、具典型意义的礼制和礼俗仪式中所用的乐。凡用乐,必与不同类型的礼制或礼俗仪式密切相关,成为仪式的有机组成部分,显示出独特与必须。礼与乐相须,没有礼制和礼俗仪式,就缺失了礼乐的存在空间,礼制和礼俗仪式是为礼乐存在的土壤与平台,如此彰显中华民族对于天地自然祖先的崇拜,对人际关系的有序敬畏,仪式感的存在使得人们置身其中体味诸种精神内涵。中国文明之所以有礼乐文明的称谓,就在于文化中分层次和层面有这些礼乐仪式的持续性存在,并得到世界范围的认同,这就是礼仪之邦的意义。

代表国家与民族精神、有民众的参与与认同、具象征意义的乐与舞在礼制仪式中为用,这就是礼乐的意义。礼乐其核心内容在中国历史上以国乐——雅乐论,当下以国歌称谓。视仪式需要国乐与国歌可唱可奏,反映多种语境下的功能意义。如果说这乐能够显现国家与民族文化精神,那么,中华民族的乐文化分为两支,即礼乐和俗乐(不与仪式的诸种程序相结合,诸如曲子、曲艺、戏曲等多种音乐形态)的共同架构,这两种乐的类分形态共同体现了民族中乐文化精神之存在,缺失哪一种都难以整体把握中华乐文化精神者。既然对中国传统文化有礼乐文明的认知,就不应仅停留在两周,而是有三千年贯穿的意义,否则便会盛名之下其实难副。中国礼乐文明的内涵实实在在,应从三千年的历史长河去整体把握。

由于中国传统文化中礼乐的丰富性内涵,中国学术界历来重视对“乐”、特别是礼乐的研究,探讨更多集中在两周时期之三礼——《周礼》、《仪礼》、《礼记》,以及诸子百家对乐的把握,成为经学和礼学的有机构成,但礼乐文化研究对后世两千载的礼乐存在关注不足以及把握不住礼乐必须与礼制和礼俗仪式结合为用则显现问题。作为具有稍纵即逝时空特性的音声形态,由于留声机发明之前尚未有记录乐之活态的技术条件,两周时期没有乐谱、舞谱,时人通过对礼乐实际参与和把握来描述感受,却不能将其时的乐本体形态传世,后人通过文献中的描述来揣摩辨析乐德、乐制及乐的功能作用,如此显现对礼乐研究的无奈。随着时代发展,社会上产生了多种记录乐曲本体之谱式并有大量作品传世,当下学界对音乐本体的探讨聚焦于市井俗乐音声作品,而将礼乐本体形态束之高阁,或称有意无意地忽略,教科书给人如此印象:中国礼乐在两周最盛,我们看不到、听不到,只能借助于当时相关文献资料去加以揣摩;汉魏以降两千载,当乐谱产生并记录了礼乐与俗乐两种本体形态之时,学界目光更多盯在俗乐形态上,对后世礼乐不认同真是令人费思量。或者以为礼乐只是两周有,其后“礼崩乐坏”、礼乐缺失,俗乐形态便是中国传统音乐文化的整体存在,这种认知显与中国传统音乐文化的实际不符。

如将中国音乐文化置于周公制礼作乐之后三千年的时段之中,以礼崩乐坏笼而统之认知汉魏以降两千年的音乐文化,探讨侧重俗乐,不能不说是一种遗憾。所谓礼坏乐崩,坏的是周公制定的礼制被各怀心事的诸侯以及各级官员僭越;崩的是周公制定的周之礼乐体系。只看两周,这种认知不无道理,但以此来把握三千年的整体状况则显偏颇,周公的礼制、礼乐观念在后世一直为用,周公对中国传统礼乐文化有开创之功,但礼乐文化决不能仅以两周论,这是中国传统文化的客观存在。乐本无所谓礼与俗,周公制礼作乐,并将礼制仪式中用乐以国家制度加以规范,礼乐彰显的同时也催生了俗乐概念,这就是二十四史乐书、乐志中礼乐和俗乐两条脉络并行不悖一仍贯之存在的道理。中国音乐文化,像一棵树上生出礼乐与俗乐两条主干,一条对应礼制、礼俗仪式用乐,一条对应世俗日常用乐。两样货色齐备,各有各的用处。人们平常接触更多的是俗乐,侧重审美、娱乐与欣赏,但作为国家、区域与群体性的礼制与礼俗仪式中乐必不可少。从中央到地方,从宫廷到民间,从城市到乡村,从中原到边地,从道路仪仗到仪式现场怎能没有乐在场?中国礼乐文化从约定俗成、约定成俗的仪式中走来(可溯至夏商甚至更早),逐渐以制度规范,形成乐与礼制、礼俗仪式相须为用的理念,在吉嘉军宾凶多种仪式类型中为用,体现社会功能、实用功能、教育功能、也涵盖审美功能,人们在礼制(礼俗)仪式用乐中体味国家与族群的存在,感受崇高、庄严、肃穆、净化、凝聚、震撼、威仪、力量与希望,亦有愉悦、欢乐、激情、奔放等情感体验,多类型、多功能与多风格,礼乐不可或阙。

在中国传统社会中,这礼制仪式中用乐的理念虽然是由周公使其彰显,但礼乐文化以国家为主导却非统治者的专利。礼乐仅体现在宫廷,便失去了传统文化基因的内涵,难以成为中国传统文化的有机组成部分。要讲专利,则谓中国传统文化的专利是也。我们看到,即便是在当下,无论婚礼、葬礼、开业、庆典、各种庙会、祭祖、立碑、岁时节令,官方乃至民间等都有仪式用乐需求,不论是请乐队还是放录音(因科技发展有时已不拘泥于乐队在场),但乐是一定要用者,有些乐非为仪式所创,但长期为用也是一种认同。这乐既有传统曲目,又有新创曲目;既有传统乐队组合,又有近一个世纪新引进组合类型,既然这些仪式场合必须用乐,许多场合的用乐又有着相应的规范性,这就构成对中国礼乐文化延续的有效支撑,礼制和礼俗仪式用乐的观念在中国深入人心。

礼乐的本体内涵

传统礼乐彰显从周公制礼作乐始,在“礼不下庶民”理念的支配下,这礼乐在王、侯、卿大夫、士四级拥有,乐队所用有声礼器数量依等级而定。礼乐依吉嘉军宾凶五礼而用,依“国之大事,在祀与戎”理念最重吉礼,“六乐”为礼乐核心构成。《周礼》和《仪礼》显示国家五礼用乐不仅为六乐,显现用乐风格上的差异性所在。“乡饮酒”、“乡射礼”、“大射仪”、“冠礼”、“燕礼”等所用非六乐,所谓“凡乐事,以钟鼓奏九夏,《王夏》、《肆夏》、《昭夏》、《纳夏》、《章夏》、《齐夏》、、《族夏》、《祴夏》、《驁夏》”[2]。这些都属礼制仪式中用乐,强调六乐是周公为国家最高礼制仪式制定的意义。乐在其时的特征是歌舞乐三位一体,金石乐悬在乐队中具有至高无上的地位,所谓“金石以动之,丝竹以行之”[3],这种乐队组合乐器为中原产,有“华夏正声”之谓,国家礼乐核心为用,在后世两千载以“国乐——雅乐”乐队论,所谓“国乐以雅为称”[4]。中国传统礼乐乐队非仅此一种,汉魏以降,一种源自军旅的乐队组合走进国家礼制,成为元代之前除吉礼之外嘉军宾凶多种仪式类型为用者,这就是鼓吹乐。鼓吹乐弥补了道路、仪仗、卤簿等威仪、警严礼制仪式场合为用之不足,成为延续两千余载两种领军的礼乐乐队组合类型之一。汉魏以降,金石乐悬领衔的乐队只用于宫廷,非常小众化,金元以降方随《文庙祭礼乐》各县衙以上文庙为用;明代之前鼓吹乐不能用于吉礼,主因是鼓吹乐队组合中有外族乃至外来的诸如觱篥等乐器,华夏正声论者以为“夷狄之音”,用于吉礼雅乐简直就是“以夷乱华”,[5]绝对不能让其进入礼乐核心。明代国家礼制明确规定这宫廷和全国各级官府必须实施的中祀和小祀(所谓通祀或称群祀者)可用鼓吹乐[6],正是在这种意义上,鼓吹乐进入传统国家礼制核心吉礼为用数百年。

汉魏以降两千载与两周礼制最大不同在于礼制不断下移,乡间社会也有多种国家规定性的礼制仪式,多种官修地方志书可以明确,如此礼仪之邦内涵更加丰富。问题在于,音声形态具有时空特性,既然这必须用乐的礼制仪式依规定性遍及各级官府,继而被民间所接衍,这些礼制与礼俗仪式分布于全年各个时段,在没有录音、录像设备的情状下,各级官府须依制在衙前养专业群体为用,这就是自南北朝以降形成的具有全国性的专业、贱民、官属乐人的乐籍制度。这个制度的全国性、体系化存在,保障了国家意义上从宫廷到各级地方官府多层次、多类型的礼俗用乐需求,历朝历代一直延续,形成国家多种礼制仪式用乐的体系化与规范化意义。国家乐籍制度成为礼乐文化全国性存在的有效保障,官属乐人群体之承载涵盖了礼制仪式用乐所有类型。这个群体全国存在,国家礼乐方具体系化。由于国家礼制仪式用乐上下相通、乐籍制度全国体系化,当清雍正年间(1723)乐籍制度解体之时,各地官府主持将承载国家礼制仪式及其用乐、曾经的官属乐人们以“坡路”的形式分散到各个乡镇中,完成了从国家礼制仪式用乐到民间礼俗用乐的“华丽转身”。官府用乐之时乐人们或被雇佣、或尽义务的方式而为,民间如此享有曾经国家礼制仪式中的用乐,“官乐民存”、上下相通,国家礼乐被民间礼俗接衍,所以说许多民间礼俗当为国家礼制的俗化显现。我们在多地考察中强烈感受到当下乡间社会之中无论礼俗仪式还是仪式中用乐与传统国家礼制仪式和仪式中用乐的相通、一致性存在,“乐籍制度”以及“以乐观礼”的研究借助于相关文献以及学界的研究逐渐从学理上强化了这种认知[7]。

既然认定中国是为礼乐文明、礼仪之邦,就应更多去辨析与把握这其中的内涵。作为国家礼制仪式中用乐以及民间礼俗仪式用乐的观念自两周以来具有传统文化基因的意义。因时代发展、或称改朝换代之后有些礼乐本体须因时而变,亦有相当多礼仪和礼乐本体形态具有延续性。变、延皆有道理。所谓变者,重在宫廷中为用的吉礼雅乐,因在国家最高礼制仪式中的天神、地祇、人鬼之祭(也会用于它种礼仪),改朝换代这雅乐必须重制,否则有为前朝祭祖之嫌,雅乐总是轰然倒在改朝换代门槛上。所谓延者,作为宫廷与各级地方官府通用的多种礼制仪式用礼乐形态,多具普适性意义,许多曲目通过对用调以及演奏风格的变化,相同的乐曲便可用于不同的礼制和礼俗仪式之中。

传统礼乐观念现实存在与当下认知的缺失

传统国家礼制之五礼观念历经数千载浸润根深蒂固,当下社会中多种礼俗都可类归于此,诸如庙会、过三周年、宗祠祭祀等属吉礼,开业庆典、婚礼、过满月等属嘉礼,葬礼当然属凶礼,许多区域所存傩仪在历史上曾归军礼范畴,迎宾之礼更是不可或阙。传统礼制仪式在一定层级上较为全面地被民间礼俗接衍,这些用乐的礼俗仪式在当下多属于国家非物质文化遗产法保护范畴。正因如此,我们真真切切地感受到问题的存在。

其一,传统礼制仪式用乐当下以礼俗仪式用乐存在,在全国范围内,依附礼俗而生存的“专业乐人群体”数量相当可观,两千多个县市中各有成百上千以承载礼俗仪式用乐为生计者,这个群体如此生存在于当下社会形态中有民俗文化的土壤,民众有文化认同。如果民俗不再,这个庞大的社会乐人群体便没有了施展技艺的空间,生计为要。礼制——礼俗——仪式用乐链环成就了这个群体持续性存在。

其二,进入新世纪以来,国家立法保护非物质文化遗产,这些非物质文化遗产代表作项目中以音声为重者相当数量依托当下民间礼俗生存,整体保护至关重要。只有保护了礼俗的文化生存空间,民众有相当程度的文化认同,那些与礼俗仪式依附共生的传统礼乐(也有相当的俗乐类型)方能延续,我们方可在实地考察中把握礼俗(传统礼制)仪式用乐的活体样态,认知传统的当下存在,没有这些以为前提则一切都是虚妄。

其三,不可否认,传统礼俗有着亲缘、地缘、血缘关系之复杂性,传统礼乐文化存在特殊的空间样态,在社会变革的当下,城市中心区域传统礼乐文化土壤和整体空间日渐消解,以礼俗仪式为载体的传统礼乐形态日渐萎缩,礼乐文化传统以非主流方式存在。引发我们思考的问题在于,我们讲起中华礼乐文明有一种自豪感,但属历史记忆,似乎与当下关联不大,所谓礼乐文明、礼仪之邦走向终结。造成当下状态的因素以下两点为要:

1、人们以为礼乐是传统社会中宫廷为用,宫廷不存则礼乐缺失,这是对中国传统文化的认知误区。礼乐文化绝非宫廷专利,礼乐观念经历了数千载演化调整,在制度规范下形成了自上而下、从宫廷到各级官府乃至民间内涵丰富的网络体系,涵盖多种礼制礼俗仪式,形成相对固定仪轨,其礼书既有官方又有民间,诸如《泰泉乡礼》[8]。我们在实地考察之中多见迎神赛会仪式仪轨的“排场簿”以及礼俗仪轨的抄本。明清时代国家小祀对象依然多有存在,诸如城隍、文昌、龙王、先医药王、火神、关帝、东岳、真武、窑神等等,区域性祭祀当下所谓民间信仰的意义不胜枚举,婚礼、葬礼等自不待言,与礼制、礼俗仪式相须为用的传统曲目大量存在,新的相对固定为用的曲目融入其中,礼乐文明具有实质性活态内涵。

2、礼之“事神致福”也许是当下意识形态有所回避者。吉礼理念是与精神世界之沟通,我们生活在这个星球上体现出对大自然的尊崇,对生存环境的敬畏,对祖先与为民造福之先贤的缅怀,体现对文化的认同。在祭与祈的仪式之中体味崇高与和谐,人民英雄纪念碑、各地烈士陵园每年都要缅怀,所谓“祭扫”之意义;对于领袖怀念之曲难道不是“颂”?所谓“功成作乐”,史诗性的作品又如何?对黄帝、炎帝之祭,更是显现对“根”的认知,“永垂不朽”绝非仅是旅游文化(经念歪了另当别论),这些仪式难道没有吉礼意味?既然传统难以切割,何不梳理之后认真为之?我们说,当吉礼问题得以解决,其它几种礼制类型便不在话下。阅兵仪式为军礼范畴,这乐在当下没有专用却也不会随意;天安门广场每天都要举行升、降旗仪式,国歌必定在场(放送录音是科技手段以为乐队的替代)。全国各地每天有多少新人走进婚姻殿堂,又有多少大的建设项目竣工、新店开业,其仪式何尝没有嘉礼意味,哪一种仪式中没有乐的存在?人民大会堂前,多国领导人来华访问的欢迎仪式正在举行,这宾礼难道不用乐?各地殡仪馆中,哀乐不绝于耳,在司仪的主持下既肃穆又庄重,乡间社会这凶礼仪式用乐天天都有,如此生生不息。礼制仪式具有社会与实用功能性,仪式中的用乐因其功能性意义而不可或阙。随着科技的发展与进步,既往那种只能靠活态承载的用乐形式得以改变。就礼乐而言,可以说科技手段改变了礼乐的存在和使用方式,既往无论何种用乐都必须由乐人在场,当下则既可乐人、乐队在场,亦可用事先录制好的音乐重复性地配合各种仪式和各种场合,这就是说,无论是乐队、乐人在场,还是放录音以用,作为礼乐,都是要配合仪式而用,这一点并未改变。

还应明确的是,社会传统礼制中吉礼理念并不妨碍建立当下国家意义上的礼乐形态,毕竟中国文化传统内涵丰富、不可或阙,否则便意味着中国传统文化中乐文化有机构成重要组成部分的缺失与断裂[9],三千年的传统戛然而止。

重建中华礼乐体系,融入现代社会生活

既然当下社会中有如此众多与传统礼制仪式相接的类型存在,乡间社会中五礼仪式俱全且被国家立法以为保护,当下无论主流还是非主流都有这种礼乐文化延续或称重建的社会基础,有关部门应组织学术力量对中国传统礼乐文明、礼仪之邦内涵进行深层次辨析(应对三千年的礼乐制度和民间礼俗仪式用乐进行整体把握)。历史上的礼乐制度和礼乐形态在变与不变中前行,这礼制仪式以及仪式中用乐不断丰富、发展,我们应在承继既有礼乐观念的基础上对加以调整,进而以具有实质性内涵的礼乐形态用于当代社会。

对于文化基因,我们是仅博物馆式保存、以非主流存在“保护”?如果我们能够把握礼乐观念在中国文化中一仍贯之,随时代发展不断为礼乐观念注入新内涵,使之成为社会有序发展中的必需品,能够体现中国传统文化特色,在充分辨析的基础上对其“正名”,使礼乐能为当下社会所用。这是礼乐重建的意义,名正言顺地以“新礼乐”名之,彰显新时代之精神风貌,创制中国的当代礼乐很有必要,毕竟这礼乐观念是中国传统文化的优秀基因。当代社会在礼乐的使用上与传统社会之用会有不同侧重点,但这并不妨碍我们建立新的礼乐体系。

作为礼乐文明的延续,我们何不名正言顺地恢复礼乐称谓?何以让礼乐存活在当下社会非主流形态、却不在主流用乐之中给其一个身份和定位呢?明明有这样的功能性意义和用乐形态,却不以这样的称谓称之,让其不明不白是怎样的原因?是否因其与中国传统礼制联系过于紧密,学界既有认知将礼乐观念、礼乐形态与所谓“封建社会”等同,将一些当下所用的仪式场合认知为封建迷信,如此导致这礼乐的“名声”不宜为现代社会所用呢?《周礼》将这五礼以阳礼、阴礼类分,所谓“以祀礼教民知敬,以阳礼教民知让,以阴礼教民知亲,以乐礼教民之和”[10],如果我们能够既全面而又有侧重地把握传统,剔除有害,让无害存在,有益发扬,重建礼乐有何不可?

中国传统社会中的用乐可以分为礼乐与俗乐两大门类,礼乐之礼制(礼俗)仪式五大门类下有具体对应形态,如此显现礼的意义。礼乐门类不同,风格必有差异,有些礼乐形态可以在不同礼制类型中为用,而有些礼乐形态则只能在某些特定礼制仪式类型中所用,更有一些礼制仪式类型中甚至可以用亦礼亦俗的音乐形态,关键在于在设计之时有所考量与辨析,如此具有规定性的意义。

隋代雅乐为“国乐”,《大唐开元礼》中规定雅乐用于宫廷之吉嘉军宾四种礼制仪式,所用非仅为一种礼制类型。鼓吹乐在唐代亦是太常寺之乐署专设,用于嘉军宾凶四种礼制类型。与雅乐相比,这鼓吹乐的功用更为广泛,从宫廷到各级地方官府都要用,佛教、道教亦拿来为用。选择鼓吹乐队组合,当然是看到其作为国家礼乐的应用广泛性。所以这雅乐与鼓吹乐都是礼乐之有机构成。一种礼制乐队组合形态,就像一个药方不能够包治百病者,毕竟这礼制仪式有多种类型,这礼乐也不可能只是一种风格,传统社会之礼乐创制者对此非常明确,如此方有两种乐队组合以用。

当下,大陆称传统音乐为民乐,香港、澳门称中乐,台湾称国乐,海外称华乐,这四种称谓其实一也,台湾之国乐与历史上的国乐内涵不是一回事。当下社会主流形态中最能够与历史上礼乐核心构成之国乐产生对接显然非“国歌”莫属。国歌是最能够体现民族精神、代表国家形象的歌,作为重大礼制仪式中为必须。国乐因时代而变,国歌作为一个国家、时代之象征,出现在众多重要的礼制仪式之中,最具国家礼乐核心为用的意味。但仅有国歌显然难以礼乐体系论,礼制仪式中不能仅以国歌为用者。这礼制仪式有多种形态、诸多程序,以相应的乐曲为用也是必须。

我们的国歌,是在中华民族面临危亡之际,音乐家聂耳以一腔热血创作出的时代最强音,中华人民共和国建国之时被选定为国歌,有先创后选的过程。天安门广场升旗仪式,武警军乐团在行进中奏《歌唱祖国》,升旗时奏《国歌》,都是从既有创作中选用,之后便具礼制仪式用乐性质。这种操作在周公时期早已有之,即从当时社会上广泛存在、多氏族部落方国推崇、具有道德意义的诸位贤达之乐舞拿来以用,但六代乐舞非是礼乐的全部,《周礼》和《仪礼》的记述都可证明这一点,《诗经》中风雅颂中的作品都有纳入礼制仪式中固化为用者。特别是风雅类下的作品,用于礼制仪式固化为用,这就是将社会创制拿来为用的意义。

重建中国礼乐体系,应将诸种礼制仪式进行类分,在能够体现时代精神内涵的前提下,将适合的曲目选用到不同礼制仪式之中,并组织相关学者、作曲家把握诸种礼制仪式内涵以行创制,如此形成中国当代礼制仪式用乐的体系化。既然以国家的名义,则需充分论证、合理创制、合理选用并以制度规范,体现中国礼乐文明、礼仪之邦延续的意义。

在礼乐类分意义下具有内涵丰富性,不同礼乐风格存在差异性,礼乐因时而变、与时俱进具有现实性,推动着中华民族礼乐文明的发展延续。当下在广袤的中国大地上还有与传统礼制(礼俗)仪式礼乐相须为用的礼乐活态就是力证。礼乐绝非封建、愚昧、落后的代名词,亦非宫廷专有,中华礼乐文明之内涵不应仅为这个层面。既然礼乐是在礼制(礼俗)仪式中为用,其乐定不会如同进了歌舞厅一般。礼乐,是在特定时间、特定地点和场合、特定仪式对象中所用的乐,有些乐属于多种仪式中通用,有些属于某种仪式专用,如此决定这种乐的形态不会占据剧场、音乐厅,不会常现于选秀飙歌现场,中华民族礼乐文明非由剧场、音乐厅、歌舞厅世俗音乐文化发达所闻名。“礼乐恰恰代表了国家意义的存在并多用于群体性的仪式场合。当然,在历史上最高礼仪中用乐非一般社会人等所能‘体验’,毕竟其所用的场所多为皇家禁苑,具有一定等级身份者可以在多级地方官府中感知,也不是谁都能够参与者”,“在日常生活中你可以对“国家”无意识,你可以尽情抒发宣泄,只有在特定仪式场合你才会感受到其国家与社会因‘必须’而存在,礼乐的意义正在于此。”[11]基于这样考量,中华民族的礼乐文化不应限于研究者的书斋案头,限于故纸堆中的遐想,体现国家强盛应将真正的中华文明传统得以恢复、重建。这重建之礼乐,应该能够体现当下民族精神、民族特色,并被广泛应用于多种现实社会的礼制仪式之中。古人云:盛世以修礼乐。在当下社会形态下,重建正逢其时。

传统礼乐体系中的乐队组合,汉魏以降两千年间有以金石乐悬领衔的华夏正声和“胡汉杂陈”的鼓吹乐两大门类,中国礼乐随时代发展而变。当下既把握传统乐队,又引入外来乐器以为礼乐组合完全可行,并非要全盘“复古”。三千载的礼乐文明理念真正是我们的非物质文化遗产,这传统实实在在地活态存在。既然这礼制(礼俗)仪式用乐有如此文化认同,这礼乐作为中国传统用乐中与俗乐并存的两大门类存续数千年,这礼制(礼俗)仪式用乐成为文化的有机构成而不可或阙,这礼乐观念与礼乐本体内涵丰富、与时俱进,彰显中华民族的礼仪风范,我们何以在“与世界接轨”的过程中将自己的传统与特色置于不顾?在接轨中丢失了特色值得反思。接续传统具有承继的意义,彰显对文化身份的认同,我们不应让礼乐文化传统仅仅以民间、非主流存在,应把握传统的深层内涵,消解不必要的消极因素。尊重传统又与时俱进地重建一整套国家礼制仪式用乐体系,重现中华礼乐文明、礼仪之邦的风范,使之融入中华现代文明之中。在日常生活中你可以尽情审美、娱乐,但要在礼制仪式现场体味礼乐内涵,参与其中方能感受到礼乐存在的现实意义。

参加2012年9月“第三届中美文化论坛”文稿,刊《中国音乐》2013年第1期。

[1]宋·郑樵:《通志·卷四十九·乐略第一》,文渊阁四库全书全文电子检索版,上海人民出版社。

[2] 《周礼注疏·卷二十四》,文渊阁四库全书全文电子检索版,上海人民出版社。

[3] 《国语·周语》卷三,参见文渊阁四库全书全文电子检索版,上海人民出版社。

[4] 《隋书·卷十三·志第八·音乐上》,中华书局1973年版,第292页。

[5] 参见陈旸:《乐书·卷一百三十》,刊《文渊阁四库全书》全文电子检索版,上海人民出版社。

[6]参见项阳:《小祀乐用教坊,明代吉礼用乐新类型》,刊《南京艺术学院学报》2010年第3、4期;项阳:《明代吉礼中祀乐用教坊司的相关问题》,刊《音乐研究》2012年第2期。

[7]近20年来,我一直致力于中国乐籍制度的研究,参见《乐籍制度研究的意义》,刊《人民音乐》2012年第10期;“以乐观礼”,作者在中国艺术研究院在研课题。

[8]明·黄佐:《泰泉乡礼》,参见文渊阁四库全书全文电子检索版,上海人民出版社。

[9] 参见项阳:《周公制礼作乐与礼乐、俗乐类分》,刊《中国音乐学》2013年第1期。

[10] 《周礼·地官·司徒》,文渊阁四库全书全文电子检索版,上海人民出版社。

[11] 参见项阳:《周公制礼作乐与礼乐、俗乐类分》,刊《中国音乐学》2013年第1期。

爱华网

爱华网