学科 | 语文 | 授课班级 | 四年一班 | 设计人 | 潘老师 | |

课题 | 雾凇 | 设计时间 | 2013年11月12日 | |||

学习目标 | 知识与技能 | 1、正确、流利、有感情地朗读课文,背诵喜欢的内容。 2、理解课文内容,了解吉林雾凇奇观形成的原因及过程。 雾凇的奇异景象,使学生受到美的陶冶。 | ||||

过程与方法 | 情境导入—初读课文—研读形成—拓展提高 | |||||

情感、态度与价值观 | 激发学生热爱大自然,热爱祖国河山的思想感情。 | |||||

教学方法 | 抓住关键词句品读课文,体会雾凇的奇特之美。以“读导学”法,朗读法,合作探究。 | |||||

创新课堂教学模式 | 创设情境--整体感知--品词析句--拓展资源--读思结合 | |||||

预习内容 | 1、读文识字2、搜集整理“雾凇”资料 | |||||

重难点、问题预测及对策 | 理解课文内容,了解吉林雾凇奇观形成的原因及过程。 | |||||

教学资源及优化组合 | 多媒体课件 | |||||

师 生 互 动 | 一、情境导入。 1、同学们,听,呼呼的北风吹来了,冬天已经走到了我们身边。在人们的印象中,冬,可是一个“北风卷地白草折”“三九四九不出手”的季节。此时此刻,人们多么向往温暖如春的南方啊!然而你可知道,就是在这千里冰封、万里雪飘的季节,又有多少人纷纷赶往我国北方松花江畔的著名江城——吉林呢。说实话,三九天的吉林,气温已经降到了零下了20-30摄氏度,可又是什么吸引了这纷沓而至的八方来客呢?对,就是它——雾凇。伸出手,和老师一起写下这两个字:“雾”形声字,上表形下表声;“凇”也是形声字,左表形右表声。两点水表示它是需要很冷的气温来凝结。雾凇就是雾气凝结后沾附在草木等物体上面形成的白色松散的冰晶。 二、初读课文 1、欣赏雾凇 吉林雾凇,美丽、奇特、壮观,它与长江三峡、云南石林、桂林山水并称为我国四大自然奇观。现在,就让我们一起走进吉林,来到松花江畔的十里长堤,感受一下三九严寒天气里这奇特的景观吧!(播放录像) 2、质疑雾凇。 师:多美的雾凇啊,像盎然怒放的银花,像高山上的雪莲,似梨花攀枝,亦如磅礴的落雪……欣赏到这儿,你一定产生了好奇感,有什么疑惑吗?(雾凇是怎么形成的?……) 1)检查预习情况: 看来大家有很多问题。在走进课文之前,我想检查一下同学们预习字词的情况。出示生字词语。开火车读,教师正音。 2)出声地读《雾凇》。 3)初读交流。(课文主要写了吉林雾凇特点、形成(原因和过程)、欣赏雾凇的感受。 三、品读雾凇。 1、学生品读。 要求:在作者描写的三个段落中,你最喜欢哪个部分,请仔细读一读,和同桌谈谈你的理解,也可以提出你的疑惑,一起探讨一番。 2、交流理解雾凇的形成。 (1)课文哪句话告诉我们雾凇形成需要的条件?(饱和的水汽遇冷凝结) A理解饱和的水汽(弥漫涌向笼罩、淹没) B理解“遇冷”,从哪里看出来的? (朗读、评价) C深入体会形成雾凇的两个条件。 a通过同学们的朗读,老师深深感受到松花江畔雾气那么浓,仿佛牛奶把一切浸泡其中。但是,有雾气就能形成雾凇吗?世界最大的水利枢纽——我国的三峡水库同样有饱和的水汽,但在它附近为什么不见雾凇?(没有一定的低温) b吉林并不是我国最寒冷的地方,为什么其他更冷的地方没有雾凇呢?(没有饱和的水汽) D体会雾凇的形成 过渡:吉林既有过于饱和的水汽,又有零下二三十摄氏度的严寒,这是很难得的,所以吉林雾凇特别壮观。厚度能达到40—60毫米,远远超过5—10毫米的普通树挂。如此壮观的雾凇,是不是一转眼就形成了呢?(他是慢慢形成的,有一个渐变的过程。) 指导朗读:这绮丽的自然景观原来是这样形成的啊!请大家一起把他的形成读出声来吧!(读这句话应该读出语气的变化,先是轻轻的,缓缓的,后来就变成欣喜的语气了。) A喜欢第一自然段的同学请举手。(出示内容)喜欢的同学一起读。 B引导学生讲解:我认为:“”词(句)好,它写出了。” 感受雾凇的特点:美丽、奇特、壮观。 C朗读。 第三自然段 1、情境导入:同学们的朗读让我们感受到吉林雾凇的美丽、奇特、壮观,课文中还有哪个自然段也写了吉林雾凇的美丽、奇特、壮观呢?(第三节) 清早,寒风吹拂,雾气缭绕。人们来观赏这千姿百态的琼枝玉树了。相信你们也感受到了他的美。你能用一个成语赞美一下美丽的雾凇吗?(银装素裹、琼枝玉树、美不胜收、千姿百态、洁白晶莹、粉妆玉砌……)6、那漫步在松花江畔的人们又是怎么赞叹它的呢?(生回答) 小结:松花江畔的雾凇有的像盎然怒放的银花,有的像气势磅礴的落雪,有的像精美的艺术品,有的似烟似雾,真是洁白晶莹、银光闪烁、琼枝玉树、千姿百态……此时如果让你跟雾凇说一句话,你会说什么?(此景只应天上有,人间哪得几回闻?) | |||||

师生 总结 | 五、强化巩固、拓展延伸。 雾凇的美,美在壮观,美在奇绝。课前我们布置查找资料,除了课文的介绍,你对吉林雾凇还有哪些了解?说出来我们共同分享,好吗?(学生交流) 教师总结。(谢谢认真查找、整理资料并积极汇报的同学,你们的汇报,让老师大开了眼界。再此,也请请受益匪浅的孩子和我一起把热烈的掌声送给他们。 同学们,冬季里,北国的盛景不仅仅只有吉林的雾凇,是吗?还有什么? (冰灯雪雕冰雕牡丹江的雪城堡)这些,也是我们北方孩子的一大自豪呢! | |||||

研究性 作业 | 作业超市(自由选择,认真完成。) 1、背诵课文中自己喜欢的段落。 2、为“吉林雾凇”创作一句宣传语。 3、试着给课文中的插图配一段解说词。 4、完成一份以“雾凇”为主题的手抄报。 | |||||

板书 设计 | ||||||

审 思 | 《雾凇》一文是本学期第七单元中的第一篇课文。这篇课文主要介绍雾凇的特点、形成原因和过程以及人们观赏雾凇的感受。这篇课文的教学重难点在于课文的第二自然段,即雾凇形成的原因和过程。 教学中,我尽量抓住此段中的重点词语和句子,与学生一起探讨、理解。 一、教学中,条理清晰,能够逐渐深入,引导学生学习新内容。 按照“情境导入—初读课文—研读形成—拓展提高”几大环节完成。仅仅抓住雾凇的形成引导理解,朗读。教学重难点突出。 二、课堂上不仅仅局限于教材内容,大量的拓展与引申使学生关于雾凇的知识得到了丰富与补充。同时也培养了孩子善于查找资料、整理和交流资料的能力。 三、教学中注重培养学生研读、讨论、合作等能力。 这节课完成了教学目的,同时也存在着一些不足。 1、选取本课教学内容上的困惑。 此文三个自然段,在35分钟内,设计这节课,设计中,本想完成两个自然段的教学。可是,根据课堂进展,只能舍弃了一个段落。虽然看似一节完整的课,但老师们都能发现板书中的缺憾。如果再讲授此刻,我会把它作为第二课时来完成,那样,省去了初读课文,省去了词语的检测等环节,时间会充足许多。 2、教学中遗忘细节的遗憾。 本课教学意在重点理解雾凇的形成原因和过程。在引导理解吉林雾多一处,弥漫——涌向——笼罩——淹没时,理解完就该出示图片,引导学生加深体会,可是,给忘记了,直到学生读完“形成过程”,才想起来,填补一下。 还有,在雾凇形成原因的引导理解后,本来是设计出了:为什么很多雾气浓的地方或者比吉林更寒冷的地方,没有如此壮观的雾凇?进而让学生深入体会到我的家乡不能形成如此壮观雾凇的原因。备课时内容准备了,结果讲课时给遗漏了。 | |||||

《雾凇》教学设计 薛法根 雾凇 教学目标

更多阅读

《唯一的听众》教学实录薛法根 薛法根小露珠教学实录

《唯一的听众》教学实录<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /?>全国著名特级教师薛法根师:请坐。今天我们来学习一篇新的课文,读一读课题。生:《唯一的听众》

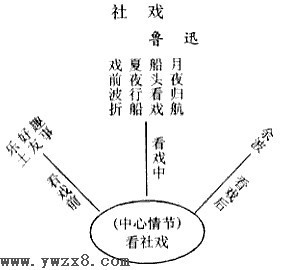

《社戏》教学设计与点评已发表 社戏优秀教学设计

贴地而行 深文浅教——《社戏》教学设计与点评执教/张莎莎 点评/李明哲(发表于《中学语文·教师版》2014年第9期)[缘起]2014年5月7日,市教研室来我县武台中学举办“城乡联谊同课异构”活动,武台中学的张莎莎老师执教了《社戏》一课

《目送》教学设计 目送阅读答案

《目送》教学设计浙江省温州市永嘉县教师进修学校 厉雄燕一. 教材和学情分析:《目送》是著名台湾作家龙应台的同名散文集《目送》中的首篇,文章描述了自己三次目送儿子和三次目送父亲的场景,引发了对亲情、对人生的思考与感悟,笔触细

小学数学人教版三年级上册《可能性》教学设计_小学数学晋安分室 人教版可能性教案

《可能性》教学设计福州市鼓山中心小学 肖木英设计理念:英国教育家洛克说过,最好是把儿童的学习变成游戏似的,让儿童在游戏中学习知识,这是优良教育的基本原则。“数学教学是数学活动的教学”,本节课的教学按照学生的认知规律和教学内

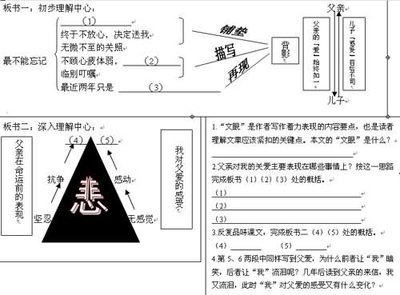

《背影》教学设计与反思 朱自清背影教学反思

《背影》教学设计与反思经典与我接到上《背影》的通知之后,第一考虑的是如何紧扣文本,让学生自然地从语言的品味中读出父子亲情。而且,当时我校初二已经上好了这篇课文,只能在初一试上。初一学生是刚经历一个多月“初中语文生活”的

爱华网

爱华网