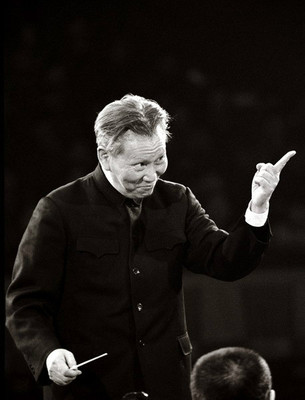

彭修文是中国音乐史上有杰出贡献的专家,尤其是他对中国民族管弦乐的建设、发展起到了重要的作用,大师生前在民族音乐领域内,亦留下了十分宝贵的音乐财富,那一首首动听、耐人寻味的乐曲,犹如余音绕梁、至今不绝耳畔,真乃“雅俗共赏”!

试论彭修文的民乐创作

【内容提要】:本文试图对彭修文在民乐创作上所形成的分期特征及他在民乐创作上所遵循的原则和采用的方向进行探索,以求揭示彭修文在民乐创作方面所形成的个人风格

【关键词】彭修文民乐创作 分期 原则方式

引言

彭修文(1931-1996)是我国当代音乐史上杰出的民乐作家,指挥家,中国现代民族管弦乐的奠基人之一,一位杰出的民乐音乐大师。几十年来,他一直致力于音乐的创作、交流和发展活动。尤其在民族音乐创作方面成绩显赫、功劳卓著。据不完全统计,他一生中创作、改编了400多首民乐作品,其中有不少作品在国内外引起了强烈反响,受到了人们的普遍赞誉。我国著名的民乐作曲家、指挥家朴东生评价他说:“他的这些作品是极为珍贵的财富,他不愧为中国民乐界的一位主帅,一面大旗,中国当代杰出的民族音乐大师。”香港著名的作曲家林乐培曾这样评价他说:“将新的生命赋予传统乐器,在近代中国音乐史上,有两位非常重要的任务,我以为必须放在首要位置:其一是刘天华,其二应该轮到彭修文。刘天华的特点是发挥单一乐器的独奏功能,而彭修文则刚刚相反,是积极推动,将拉、弹、吹、打等民乐放在一起组成乐队,走上交响化的康庄大道上。”笔者认为,正是因为有彭修文对民族器乐创作所做出的巨大努力,才使他成为本世纪以来,在中国民族器乐创作史上具有突出贡献的人物。

下面,本文试从三个方面对碰秀文的民乐创作进行论述。

一、彭修文在民乐上创作所形成的分期

在我国民乐创作界,彭修文是一位相当有个性的.受中国传统音乐文化和民间音乐影响较深的民乐作曲家。他的民乐创作,从总体来看,主要经历了两个截然不同的分期。

1、50年代至70年代的“第一个分期”

从1950年到1979年的近30年中,彭修文主要从事民乐创作的移植.改编工作,他移植.改编了大量的中国传统器乐曲以及欧洲的古典派.浪漫派音乐作品。据不完全统计,这段时间彭修文移植.改编(包括部分创作)了约百余首作品(笔者已搜集到的就有40首之多),如《瑶族舞曲》.《月儿高》.《花好月圆》.《步步高》.《彩云追月》.《将军令》.《梅花三弄》.《光明行》.《二泉映月》.《乱云飞》.《红河水》.《丰收锣鼓》.《阿细跳月》.《绣红鞋》.《春红花月夜》.《关山月》.《塞上曲》.《娱乐升平》.《陕北组曲》.《听松》.《东海渔歌》.《秦香莲》.《抗日歌曲主题狂想曲》.《气壮山河》.《金蛇狂舞》.《烛影摇红》.《病中吟》.《渔家傲》.《昭君和藩》.《小河淌水》.《欢庆伟大的胜利》.《伟大的北京》.《采茶歌》.《沿着社会主义大道奔前方》.《四小天鹅》.《雅典的废墟序曲》.《达姆·达姆》.《全民团结》.《海鸥》.《肯塔基故乡和苏珊娜》.《越天乐》.《美丽的梭罗河》等等。

在上述作品中,有他在50年代根据是刘铁山.茅沅创作的同名管弦乐曲移植.改编的民族管弦乐曲《瑶族舞曲》,根据冼星海创作的同名管弦乐曲移植.改编的民族管弦乐曲《中国狂想曲》,根据黄贻钧创作的同名管弦乐曲移植.改编的民族管弦乐曲《花好月圆》,根据刘天华创作的几首同名二胡独奏曲而分别移植.改编的民族管弦乐曲《光明行》.《烛影摇红》.《病中吟》,根据俄国著名作曲家柴可夫斯基创作的同名管弦乐曲移植.改编的民族管弦乐曲《四小天鹅》,根据德国著名作曲家贝多芬创作的同名管弦乐曲移植.改编的民族管弦乐曲《雅典的废墟序曲》等。有60年代根据同名苏南十番锣鼓曲改编的《将军令》,根据任光创作的同名乐曲重新配器的民族管弦乐曲《彩云追月》,根据同名琵琶曲移植.改编的民族管弦乐曲《月儿高》,根据阿尔及利亚同名民间乐曲移植.改编的民族管弦乐曲《达姆·达姆》等。有70年代根据现代京剧《杜鹃山》同名唱段改编的民族管弦乐曲《乱云飞》等。此外,还有借鉴苏南十番锣鼓.潮州大锣鼓等乐种形式而创作(与蔡惠泉合作)的民族管弦乐曲《丰收锣鼓》等等。

从以上对彭修文在有关民乐创作的介绍中可以看到,彭修文前期的民乐创作主要以移植改编为特点。而这一特点的形成,分析起来可能由于:

1、建国之初,刚刚组建起来的中国广播民族乐团,迫切需要新的民族乐队作品,而新的创作又跟不上形势,于是担任该乐团指挥的彭修文,只好用移植、改编的方式来创作新的乐曲,以满足该乐团当时演出的需要。

2、建国之初到70年代,由于我国一直处在受“左”倾思潮的影响和“文革”的干扰之中,当时虽是提倡民乐,但民乐背四人帮一伙牢牢地控制着,一不小心就会被戴高帽子,甚至扼杀。面对这样的形势,彭修文只好采用“拿来主义”的做法,采用移植、改编的方式来进行民乐创作,以适应当时正在逆境中挣扎的中央广播民族乐团的生存需要。

3、建国之初,由于大多数作曲家对民族乐器的性能、演奏特点还不够熟悉,就如何进行民乐创作在当时还处于一个“一无前车之鉴,二无旧辙可循”的状况:即缺乏相应的教科书,又缺少创作经验。在这种情况下,对一个只有20来岁又缺少专业作曲经验的新手来说,要想在民乐创作上有所作为,有所成就,不知要遇到多少困难,话费多少心血!面对这样的情况,彭修文也只有选择移植、改编才是万全之策。因为他这样做的结果,一是可以起到省时、省力的效果;二是通过改编有影响和广为人们熟悉的作品,还可以使人们跟容易接受和承认;三是通过改编作品还可以从中借鉴到一些有用的作曲知识,如和声、复调、配器、织体等,这对他自身的民乐创作技能可以起到事半功倍的效果。

诚然,彭修文前期也创作过一些作品,如《秦香莲》(与人合作)、《欢庆伟大胜利》(与王力南合作)等。但从这些作品的质量来看,都远比不上他在同一时期移植、改编的作品,如《春江花月夜》、《月儿高》、《将军令》等。这些作品以鲜明、浓郁的民族风格和强烈的艺术感染力,对广大听众产生了积极、广泛的影响,深受人们好评!

总之,由于客观条件和主观条件的限制,使得彭修文在这一历史时期只能以移植、改编的方式来进行民乐创作。

2、80至90年代的“第二个分期”

从1980年到1996年的近20年中,彭修文在移植、改编的基础上,对民乐创作也加大了力度。其民乐创作(包括部分移植、改编)作品亦达到了近百首(笔者已搜集到的就有30多首之多),如《不屈的苏武》、《流水操》、《怀》、《秦·兵马佣》《普庵咒》、《云中鹤》、《民歌五首》、《金陵》、《谊之风》、《伐木歌》、《相马盆呗》、《春子晨》、《夏之夜》、《秋之歌》、《东之雪》、《十二月》(十二首)、《香港节日序曲》、《中国狂想曲》、《卡门》、《火鸟》、《云》、《霍拉舞曲》、《图画展览会》、《你,古巴》、《阿康代巴》、《匈牙利狂想曲》、《布留尼安序曲》、《月光》、《卡马林斯卡亚》、《图奥拉的天鹅》、《欢迎舞曲》等等。

在上述作品中,有他在80年代创作的大型二胡协奏曲《不屈的苏武》、《云中鹤》,民乐交响诗《流水操》、《怀》,组曲《四季》、《十二月》,根据同名琴曲编配的的民族管弦乐曲《普庵咒》等。有90年代创作的第一民乐交响曲《金陵》,大型民族管弦乐曲《谊之风》、《香港节日序曲》等。此外,还有根据冼星海创作的同名管弦乐曲再次移植,改编的民族管弦乐曲《中国狂想曲》等等。

通过以上对彭修文在这一阶段创作的有关民乐作品的介绍中可以看到,彭修文后期的民乐创作主要是以创作为特点,而形成这一特点的主要原因是由于:

(1)80年代以来,随着中国民族管弦乐事业的不断发展,起民乐创作仅仅停留在移植、改编的基础上,已是远远不够的。它必须要有自己的民乐作品,最终才能推动整个民乐创作的发展。在这样的情况下,彭修文不得不采用创作的方式来补充新的民乐曲目,以适应新形势下民乐发展的需要。

(2)80年代以来,在党的正确文艺方针指引下,人们的思想得到解放,观念得到更新,民乐苑地里出现了百花齐放的局面。面对这样的形势,彭修文的民乐创作开始走上了更加大胆、更加开放的路子。这实现自己的目标——创作出真正具有中国特色和时代精神的民乐作品,他不断借鉴、吸收中外作曲技法中的一些成功经验来进行民乐创作,以改变他过去一度以移植、改编为主要创作方式的局面。因此,他后期有创作了许多内容丰富、形式多样、质量上乘的民乐佳作。

(3)80年代以来,由于彭修文对民族乐器的性能,演奏特点已达到驾轻就熟的程度,加之,他移植改编的许多民乐作品在群众中产生了广泛的影响。作为一名民乐作曲家来说,如果自己的创作再停留于移植、改编阶段,没有自己创作的作品,那会使他成为一个名不副实的作曲家。久而久之,既影响他在群众中的威信,有影响了整个民乐创作的发展。为此,他以一个民乐作曲家的强烈责任感,努力探索,勤奋工作,陆续创作了一大批有影响的民乐作品,如交响音诗《流水操》、《怀》,民乐幻想曲《秦·兵马俑.,二胡协奏曲《不屈的苏武》、民乐组曲《四季》、《十二月》,民乐交响曲《金陵》,大型民族管弦乐曲《谊之风》等,在这些作品中,他创作的交响音诗《流水操》,《怀》,《民乐幻想曲《秦·兵马俑》,二胡协奏曲《不屈的苏武》、民乐组曲《四季》、《十二月》,民乐交响曲《金陵》,大型民族管弦乐曲《谊之风》等,在这些作品中,他创作的交响音诗《流水操》,《怀》曾分别获得了第三届全国音乐创作评比一等奖和三等奖,同时,交响诗《流水操》还被列入20世纪华人经典名曲,倍受人们的喜爱和赞赏!

总之,彭修文在后期的民乐创作上与前期相比,由于客观条件个主观条件都发生了很大程度的变化,加之,他在民乐创作的思路、技法方面以及艺术修养等,都已相当成熟,因而他在后期的民乐创作中以移植、改编为基础,加大创作力度,也就是顺理成章的事了!

综上所述,在彭修文近半个世纪的民乐创作生涯中,主要经历了从前期的移植、改编到后期的创作两个阶段。在这两个阶段中,彭修文在为促进我国民乐事业的发展,为满足民族管弦乐队作品创作的需要,曾作出了自己的艰苦努力,表现了自己的艺术才智,创作了相当数量的、能为广大群众所接受和喜爱的民乐作品。他的民乐作品,不仅对本世纪中国管弦乐的建设和发展有着深远的影响,而且为下个世纪我国民乐创作亦留下了值得重视的经验!

二、彭修文在民乐创作上所遵循的原则

彭修文在民乐创作上有自己的创作原则,而这种原则主要是指彭修文在民乐创作上所遵循的一种法则,它反应了作曲家本人在创作上的某种主张、倾向及态度等。笔者认为,彭修文在民乐创作上所遵循的原则主要有三条:一是继承,二是借鉴,三是出新。

在继承方面,彭修文在民乐创作实践中,一方面从传统音乐的结构思维方式中去继承,另一方面从传统音乐记谱法中去继承。

1、对传统结构原则的继承

在彭修文的民乐创作中,有不少作品直接或间接地运用了一些我国传统音乐的结构原则,如起承转合循环原则。

所谓起、承、转、合,简言之,也就是陈述、巩固、发展、结束。这种结构原则,不仅广泛运用于我国民族民间音乐的创作中,并且也为我国许多近代现代作曲家所继承。例如,大家所熟悉的有彭修文根据同名琵琶曲移植、改编的民族管弦乐曲《月儿高》就是一首继承了起承转合结构原则的乐曲。此曲原本是一首复杂的多段休,使全曲由(1)海岛冰轮、(2)江楼望月、(3)海峤跨躇、(4)银蟾吐彩、(5)秋露满月、(6)素娥旖旎、(7)浩魄当空、(8)银河横渡、(9)玉宇千层等九个大段组成。在这部作品中,作曲家不是将起、承、转、合结构原则运用在乐曲的细部结构之中,而是将整个作品的(1)、(2)、(3)段作为起,(4)、(5)、(6)段为承,(7)、(8)段为转,(9)段为合,它生动、细致地描绘出月亮从海上升起、直到西山沉没,在月光下的种种美丽景色。又如,大家所熟悉的由彭修文根据同名琵琶曲移植、改编的民族管弦乐曲《十面埋伏》,该曲从整个结构布局来看,亦是一首继承了起、承、转、合结构原则的乐曲。起部由一至三段构成,开始是全曲序引,接着是连续不断的长轮指法和“扣、抹、弹、抹”组合指法奏出威武、雄壮的主题旋律,表现了将士威武的气派。承部有四至五段构成,音乐与前面有一定的对比,用“庶分”和“庶划”手法进一步展现军队勇武矫健的雄姿。转部由六至八段构成,音乐有所变化,与前后部分形成鲜明的对比,表现了古代将士们浴血奋战的生死搏杀场面。九至乐曲的最后部分为合,着重描写了楚军溃败和项羽自刎以及汉军得胜回营的情景。乐曲层次分明,结构清晰,可谓彭修文继承传统结构原则中起承转合原则的代表作之一。

所谓循环,是指由主段落间隔地循环再现或变化再现所构成的乐曲。这种结构原则,也广泛运用于我国民族民间音乐的创作中,并为我国不少近现代作曲家所继承。例如,彭修文(与蔡惠泉)创作的民族管弦乐曲《丰收锣鼓》就是一首继承了循环原则的乐曲。该曲从整个结构来看虽然是一首复三部曲式,但从它的内部结构来看,乐曲中有意识地运用不同的锣鼓段落与曲调段落作有规律的轮番进行,从而体现出一定的循环特点。

又如,彭修文根据同名琴曲改编的变重与与乐队曲《梅花三弄》,亦是一首继承了循环原则的乐曲。其中,该曲第一部分共六段,由多次重复出现的主要部分和多样变化出现的穿插部分构成,属于典型的循环体结构。

此外,在彭修文的民乐创作中,很有可能还有一部分作品是继承恋人我国传统音乐结构原则中的其它原则。因资料有限,不能详加评述,这里就暂略了。

2、对传统打击乐记谱法的继承

我国民族民间音乐中的打击乐记谱法是多种多样的:有采用传统状声字记谱的,有采用拉丁字母记谱的,等等。但最常见的是状声字记谱法记谱,它已为大多数作曲家采用,而彭修文的民乐创作不例外。例如,他(与蔡惠泉)创作的民族管弦乐《丰收锣鼓》中对传统打击乐“十面锣”的记谱,就采用了“争、当、丈”等状声字进行记谱,使该乐器声部的基本节奏和演奏技巧等都能准确的展示出来,这不但易于辨认,而且还能从记谱上直观地反映出打击乐的效果,让人一目了然。

3、对现代技法的借鉴

在借鉴方面,彭修文在他的民乐创作实践中,主要是从西方现代作曲技法中去进行借鉴。彭修文曾说过:“对于技法,我主张任何技法都可以用,手法多多益善,但我认为不要可以求新,故作惊人之举。对于技法的运用,要在内容表现的要求之下,第一,广泛吸收各种技巧;第二,对于一般的技法,如果运用地当,也会产生不一般的效果。”他还说过:“作为音乐的发展,引进一种新的技法是非常必要的。对于所谓现代技法,既不要盲目照搬,也不要一概排斥。不要一概否定旋律、否定调性、否定和声,……”正是出于这些观点,彭修文在他的民乐创作中,曾大量地借鉴了西方现在作曲技法进行创作。例如,他创作的组曲《十二月》,其中《八月》就是一首借鉴了印象派作曲技法而创作的乐曲。在该曲中,作曲家主要借鉴了印象派作曲家惯用的六全音和连续大三度平行进行以及和声上每一组相距大三度等的作曲手法来造成调性的模糊。同时,在作品的中段,彭修文还运用了平行减五度的连续大二度进行。体现了作曲家在借鉴西方现在作曲技法上的多样性。又如,后期彭修文在修改他的60年代作品《南海晨曲》时,为表现太阳升起时海水闪闪发光的感觉,作曲家也大胆的借鉴了西方现代派作曲家惯用的作曲手法,如大二度重叠的平行进行等。同时,在演奏技法上还还使用了tr和弹拨乐的演奏,对作品起到了一定的烘托效果。此外,由彭修文(与蔡惠泉)创作的民族弦乐曲《丰收锣鼓》,亦是一首遵循了借鉴原

则而创作的作品。在这首作品中,,作者为了避免我国低音拉弦乐器如大胡、革胡在发音方面的不足,以“拿来主义”的态度,大胆的借鉴了西方管弦乐队中的大提琴和低音提琴来替代大胡和革胡,使作品产生了很好的演奏效果。

在出新方面,彭修文在民乐创作实践中,一方面在民族乐器的配置中去出新,另一方面又从音响的色彩中去出新,它主要体现在:

4、对乐器配置的出新

例如,彭修文(与王力南合作)于70年代创作的民族管弦乐曲《欢庆伟大胜利》,该曲在乐器的配置上就是一首运用出新原则的乐曲。它主要表现在作者对扬琴的配置上。在这首作品中,作曲家以音高为依据把扬琴列入弹拨乐组的最高声部,在这当时众说纷纭、莫衷一是的弹拨乐器上,可以说是独树一帜的先例。

在配置上可以看出,柳琴、琵琶、中阮、大阮的演奏方法较接近,音响较融洽,作为弹拨乐组的四个声部在配置上较合理(高音“柳琴”中音“琵琶”次中音“中阮”低音“大阮”)。扬琴在以上配置中演奏特殊,属于击弦乐,适于与柳琴、琵琶、中阮和大阮等乐器结合,亦可单独运用,穿插于各个音区之中。所以把扬琴单独列出来比夹在柳琴与琵琶之间好一些,放在弹拨乐器组的最上面比放在最下面好一些。彭修文在该作品中对扬琴配置所选择的这一配置方法,其合理性与出新性在当时民乐界曾得到了大家的一致赞成。至今,仍有不少作曲家沿用此法。

5、对音色的出新

这方面,彭修文在1979年的一次“成都会议”上曾提出关于所谓“化合音色”的概念,这种提法在当时的民乐界、作曲界中,曾得到了一部分人的赞赏。如著名作曲家罗忠镕先生说:“我曾经也这样使用过,但就没有想到这个词儿。”关于“化合音色”的提法,彭修文曾举例说:“在肖斯塔科维奇的《第七交响曲》中,有一段小提琴加小号弱音器的演奏,出来一种它们所没有的音色,声音效果像我们的云锣。这种现象如不同元素的化合作用,产生了一种新的物质。我们要研究的就是哪些哪些可以产生新音色的”化合“现象。外国人这样做了,我们就要借鉴,我们学习的是他们的思维,学了要为我所用。彭修文既然提出过这样的想法,很可能在他的一些作品中就尝试用过。因目前暂找不到确切的例子有关这方面的谱例只好暂缺。

综上所述,彭修文在他的民乐创作实践中所遵循的原则主要有以上三条。然而,这三条原则运用到彭修文的作品中又并不是孤立存在的,它们往往又是综合地得到运用,因而十分贴切、自然地贯穿在他的整个民乐创作中。

三、彭修文在民乐创作上所采用的方式

彭修文在民乐创作上有自己的创作方式。而这种方式主要体现于他在民乐创作上,常常通过对我国民族民间音乐的吸收、利用来进行创作。彭修文十分重视我国民族民间音乐的学习和研究,他经常下去“采风”,如海南渔村,粤北山口,江浙小镇等,都留下了他的足迹。可以说,他对民间音乐怀有深厚的感情,对如何吸收、利用民族民间音乐进行创作,亦有他独到的见解。他曾说过:“有些人的作品,虽然结构庞大,但旋律不动听,听了让人激动不起来。现在有些从事民族音乐的人很少杰出民族民间音乐,这是一种悲哀。我们应主动接触、学习民族民间音乐,哪怕开始硬着头皮听,慢慢地你总会喜欢的。民歌、民间乐器,尤其是戏曲,还大量存在,这些都是强力维生素。你生发出的旋律如果植根于此的话,那肯定是不一般的。正式基于此观点,彭修文在他的民乐创作实践中,曾大量吸收利用了我国的民族民间曲调进行创作。分析起来,他主要从以下三个方面入手。

1、从吸收民歌、歌舞音乐入手

从吸收民歌、歌舞音乐入手,是彭修文在民乐创作中所采用的一种方式。在他创作的许多作品如民族管弦乐曲《采茶歌》、《小河淌水》二胡与乐队曲《民歌五首》、板胡独奏曲《东北小曲》、民族管铉乐曲》《阿细跳月》等等,都或多或少地从民歌、歌舞音乐中吸收养料。其中,《采茶歌》很可能是吸收同名福建民歌移植、改编的乐曲,《小河淌水》很明显是吸收同名云南民歌移植、改编的乐曲,《东北小曲》很显然是吸收东北民歌为素材创作的乐曲,《阿细跳月》很显然是吸收云南彝族地区同名歌舞音乐移植、改编的乐曲。

2、从吸收戏曲、说唱音乐入手

从吸收戏曲、说唱音乐入手,亦是彭修文在民乐创作中所采用的一种饭是方式在他创作的一些作品如民族管铉乐曲《乱云飞》、民乐交响诗《秦香莲》、组曲《二月》之八等等,都不同程度地从戏曲、说唱音乐中吸收了养料。其中,《乱云飞》是吸收现代京剧《杜鹃山》同名唱段改编的乐曲,《秦香莲》是吸收中国同名评剧曲目为素材创作的乐曲,《八月》则主要是吸收了说唱音乐中的梅花大鼓为素材创作的乐曲。

3、从吸收民族器乐曲入手

在彭修文创作的大量作品如《步步高》、《十面埋伏》、《烛影摇红》、《娱乐升平》、《江河水》、《灵山梵音》、《普庵咒》、民乐交响诗《流水操》、民族管铉乐曲《丰收锣鼓》等等,都或多或少地从民族器乐曲中吸取了养分。其中,《步步高》是吸收、利用了广东音乐作曲家吕文成创作的同名广东小曲移植、改编的乐曲,《十面埋伏》是吸收利用了同名琵琶曲一直改编的乐曲,《娱乐升平》是吸收、利用了同名广东小曲移植、改编的乐曲,《江河水》是吸收、利用了同名管子独奏曲移植、改编的乐曲,《灵山梵音》是吸收王沛伦所用的同名民族管铉乐曲移植、改编的作品,《普庵咒》是吸收同名古琴曲重新编配的乐曲,《流水操》是吸收、利用琴曲《流水》为素材创作的乐曲,《丰收锣鼓》是吸收苏南十番鼓、潮州锣鼓等音乐素材创作的乐曲。

综上所述,彭修文对我国民族民间音乐的吸收、利用是相当广泛的。无论是他移植、改编的民乐作品,还是他创作的民乐作品,都直接或间接地吸收、利用了我国民族民间音乐的民歌、歌舞、戏曲、说唱、器乐等曲调,从而体现了他在民乐创作上所惯用的一种方式。

结语

通过以上第彭修文在民乐创作上粗略分析之后,我们可以大体了解到:彭修文在民乐创作上所走的是一条不同于前人发展的道路,这就是正如香港作曲家林乐培先生多评价到的:“是积极推动,将拉、弹、吹、打等民族乐器放在一起组成乐队,走向交响化的康庄大路上的“重要人物”。在这条曲折而又坎坷的道路上,彭修文可谓是披星戴月、废寝忘食,为“中国应当有当今世界各国人民为之倾倒的一流民族管铉乐作品”不断地追求着。因此,他在民乐创作的道路上,始终遵循着“继承”、“借鉴”、“出新”的创作原则:而在创作方式上,却又是不断地吸收和利用我国的民族民间音乐养料作为创作的源泉,这就使得他的作品无不充满着浓郁的民族风格。特别值得一提的是,彭修文在民乐创作上为拓展民族管铉乐队的表现力,挖掘现代作曲技法和加强中西音乐文化的交流方面,做出了巨大努力。他移植、改编和创作的大量民乐作品,如《春江花月夜》、《瑶族舞曲》、《雅典的废墟》、《流水操》等等,这些作品不但富有民族神韵,而且还极富当代听众的审美情趣,成为人们喜闻乐见的新型民族管弦乐曲。德国西柏林市文化部长在音乐会上听了彭修文改编的《春江花月夜》、《雅典的废墟序曲》后,十分惊讶的说:“在西欧,听众对音乐的欣赏,老少之间存在着很大的分歧,而你们的音乐会,却把这两者统一起来了,这是很值得我们研究的。”一位西德朋友听了《雅典的废墟序曲》后,激动的说:“太妙了!如果贝多芬还活着的话,他会更惊奇的。”《世界报》亦大为赞扬道:“音乐会上最具魔力的是标题音乐《春江花月夜》”,“我们欧洲的古典音乐,结构、技巧是很严格的,中国人则不然,他们在音乐中运用了文学的思维与方法 ,结果,思想很丰富,效果很出色。无疑的,十九世纪的标题音乐家应向中国人学习。”同时,也有其它一些相关的报纸写道:“贝多芬在二胡、琵琶上”,“中国人连贝多芬也不怕”等文章,对彭修文的创作才华给予了极大的赞赏。此外,我国著名的民乐作曲家、指挥家朴东生在评价他的民乐作品时曾说道“它的功绩绝不局限于作品本身,它对当代民族管弦乐的技术规范和定位提供了十分宝贵的经验。”

今天,彭修文虽然走了,但他把自己创作的“华夏民族之声”留给了祖国和人民,这此具有高度思想性和艺术性的民乐作品,无疑是我国民族音乐宝库中的民族音乐,值得我们永远去学习和研究。

原载四川音乐学院学报《音乐探索》

爱华网

爱华网