李端棻幼年丧父,由母亲何氏抚养成人,因此,贵阳何氏家族对其影响很大,尤其舅父何亮清对其早年成长影响极大,故李端棻晚年说:“吾一生为学之道,得之吾舅”;其诗作则由表弟何麟书搜集汇编成册并得以保存至今。

一 何李两家联姻

根据清嘉庆《何氏族谱》和修文县六屯乡都堡村何氏始祖何济川墓碑碑文,贵阳何氏家族原籍江南凤阳府(今安徽省凤阳县),明正统时随同乡吴亮征滇入黔,封进义校尉,驻守贵州前卫格都堡(今修文县六屯乡都堡村);第六代何木授格都堡(屯堡)百户(正六品武官),同时何彬以贡生选湖南常德教谕后迁居贵阳;第七代何图出、何图呈先后中万历甲午科(1594年)和庚子科(1600年)举人并出任知州(参见万历《贵州通志》卷三、卷四);第八代何兆柳迁开州(今开阳县)后中崇祯庚午科(1630年)举人,清顺治四年(1647年),第九代何人凤从贵阳迁居开州快下(今开阳县双流镇快下)后官至开州知州(参见《四库全书·史部·地理类·总部之属·大清一统志·贵阳府·人物》);第十代何子澄中康熙辛酉科(1681年)举人。清代,何氏家族发展壮大成为贵阳望族,号称“一榜三进士,五代七翰林”:何亮清、何鼎、何庆恩同中咸丰十年(1860年)钟骏声榜进士;十一代何锦,十二代何德新、何德峻,十三代何泌、何学林,十四代何应杰,十五代何亮清先后中进士为翰林,特别是咸丰十年钟骏声榜贵州仅中进士五名,何氏就中了三名(参见民国《贵州通志·人物志·何亮清传》),何氏家族因此成为贵州最著名的科举世家。

何学林(1760~1817),字茂轩,李端棻外曾祖,乾隆五十八年(1793年)进士,授翰林院检讨,先后任提督湖南学政、浙江道监察御史、户科和工科给事中、江苏苏淞常镇太粮储道和浙江杭嘉湖兵备道道员、署浙江按察使和护理浙江布政使等职;嘉庆十七年(1812年)任给事中时,因上疏参劾贵州巡抚颜检纵容贵阳传习天主教和思州(今岑巩)拐匪盛行而名垂青史;嘉庆二十四年(1819年)家乡贵阳重建阳明祠(书院)时,慷慨捐银30两。何学林为官后迁居贵阳三块田(今龙泉巷)。

何正机,何学林之子,李端棻外祖父,嘉庆时附监生。嘉庆二十四年任候选盐大使时,为贵阳重修阳明祠(书院)慷慨捐银50两,不久选湖南石门知县,道光时调广东合浦(今属广西)知县。

贵阳李氏家族,原籍湖南衡州府清泉县(今衡阳县),嘉道时,李端棻祖父李之□受清朝征调入黔,定居贵阳勇烈街。由于何、李两家都是官宦之家,而勇烈街离三块田又很近,李氏定居贵阳后很快与何氏成金兰之交;道光初期,李朝显娶何正机长女为妻,何李两家又成通家之好。道光十三年(1833年),李端棻出生于贵阳勇烈街李宅,不久其父李朝显病逝,李端棻由母亲何氏抚养,比其年长五岁的舅父何亮清成了其幼年最好的友伴;道光二十九年(1849年),李端棻十六岁时拜舅父何亮清为师,在舅父精心指导下刻苦学习诗文书法十年,为以后做人、为官奠定了坚实基础(参见民国《贵州通志·人物志·何学林传》、《李端棻传》及《贵阳五家诗钞》)。

二李端棻与何亮清

何亮清(1828~1886),字大懿,号湘雪,李端棻舅父;道光十八年(1838年),其父何正机任广东合浦知县时,发生了库银无故缺少二百两案,在详查不知缘由后,何正机主动上书请罪,当时有言官借机污以他罪,有旨“革职查抄,发往伊犁军台效力,所失库银,籍没该吏家产抵还。”从此,何氏家道中落。当时何亮清年仅十岁,正随父亲在合浦学习,何正机要儿子回老家贵阳随母居住,但何亮清坚决要随父充军伊犁,何亮清只好带着儿子走上了茫茫戍边路。次年春天,父子到达甘肃兰州,当时任甘肃按察使的是贵州都匀名士陶挺杰(嘉庆进士,累官至甘肃按察使、陕西布政使。)道光十七年(1827年),陶挺杰丁内艰回籍守制时,曾主讲贵山书院,当时何正机也在贵山书院执教,因此,二人可算故交。当陶挺杰从巡抚衙门送来的充军过境犯人名单中看到“何正机”之名时,便决定在何正机过兰州时探询一下。二人在兰州专供充军犯人暂住的驿站相见后,陶挺杰抢先道:“老弟不必矫情,老夫今日来此,一为与老弟叙旧,二来是为了贤侄。听说贤侄过目成诵,聪明过人,且读书已有根基……为国家育才计,也应使之有安身读书之地。老夫意欲将贤侄留在府中读书,不知老弟可允否?”何正机见盛情难却,便只好应允,何亮清也父命难违,只好含泪与父道别,留在陶挺杰身边,“滞迹六载”,六年中,陶挺杰视亮清如己子,谆谆教诲不断,何亮清则悬梁苦读以报之;道光二十五年(1845年),何正机经复查无罪后官复原职,在回任途中病逝于兰州,何亮清在陶挺杰出银帮助下从西安赶到兰州扶榇回贵阳安葬后在家守制(参见民国《贵州通志·人物志·陶挺杰传》和何克勤《贵州名士陶挺杰与何亮清的忘年交》)。

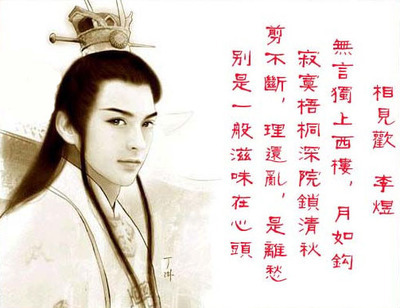

李端棻比舅父何亮清年幼五岁,两人自幼情深意笃,何亮清在家守制时,由于先后随父亲和恩师陶挺杰苦读十余年,已经打下了坚实的儒家文化基础。道光二十八年(1848年),出生于江苏常熟诗书世家的翁同书任贵州学政主持贵州选拔秀才的院试时,何亮清表现不凡,以名列前茅的优异成绩选拔为秀才,次年中道光己酉科(1849年)举人后,便在家设馆授徒,李端棻也在此时正式拜舅父为师,从此,甥舅之间两颗孤苦的心更紧密地贴在一起。何亮清虽失去了父爱,尚能靠舌耕自给,李端棻母子则生存维艰,但在舅父和叔父李朝仪的救助下,李端棻自幼不甘落后,何麟书称赞他“性至孝,家无儋石,自甘藜藿,而日必竭蹶备甘脂以奉母,先公(亮清)亟称其贤;时吾家亦中落,先公以舌耕自给,间分馆谷周济之。”(见《贵阳五家诗钞》P2)梁启超《清光禄大夫礼部尚书李公墓志铭》也称其“性至孝,以母夫人茹贫抚孤,备尝荼蘖;既得禄养,先意承志,靡所不至。母逝痛哭,绝而苏者再”(见民国《贵州通志·人物志·李端棻传》)。在丧父后的艰难困境中,甥舅二人互相砥砺,尽力拼搏十年,直到咸丰十年(1860年)何亮清中进士任编修后,二人才分开;何亮清擅长诗文书法,著有《苍漪山房诗抄》,书法宗赵孟頫和董其昌,中华文博网和贵州省博物馆收藏有其书法作品。李端棻师从舅父的十年中,在舅父精心指教下,学业大有长进,“因而受到舅父赞许,尝曰:‘苾园忠孝之忱根于性生,异日必能为国家尽瘁’”(见《李端棻传》P23)。离开舅父后,李端棻即北上直隶(今河北)随叔父李朝仪继续求学,两年后中同治壬戌科(1862年)举人,次年连捷成进士并授翰林编修;同治十年(1871年),李端棻任提督云南学政时(参见《二十五史·清史稿·李端棻传》),将母亲何氏接到昆明奉养,光绪初年,母亲何氏病逝于昆明,李端棻扶榇回故里安葬于贵阳城东大关口(今属贵阳市乌当区永乐乡),后来在贵阳守制期间曾作《醉余吟》诗,其中有“将寻家庭欢,母今长弃余”句(见《贵阳五家诗钞》P5),足见母子情深;后何氏因李端棻官至一品而诰赠一品夫人。李端棻自咸丰十年与舅父分手后,直到光绪十二年(1886年)舅父辞世,甥舅再未见面,故何麟书说:“咸丰庚申,先公(何亮清)成进士……越二年,先生亦乡会联捷入词林,为京曹,南北万里,迄于先公之殁,阅二十有六年,甥舅乃不复相见,亦可悲矣。”李端棻晚年则称:“吾一生为学之道,得之吾舅”(见《贵阳五家诗钞》P2)。光绪二十一年(1895年)康有为在北京发动“公车上书”时,贵州签名举人达95人,仅李端棻故里贵阳府签名者就多达40余人,更为难能可贵的是,李端棻堂表弟何庆崧(何亮清之侄)在京参加“公车上书”后,深受李端棻变法维新思想影响,回到故里开州(今开阳县)执教,受聘为开阳书院最后一任“山长”;光绪二十八年(1902年),经开州官府批准,开阳书院改为新式小学堂,成为贵州各州厅县中最早的新式学堂之一,何庆崧受任为开阳学堂第一任堂长,是贵州实施近代新式教育的先驱者之一;宣统二年(1909年)8月,根据清政府以“戊戌变法”为蓝本推行所谓清末新政,开州是贵州各州厅县中最早举行第一次城厢议事会和董事会选举的州县之一,何庆崧当选为开州城厢议事会首界议长,是贵州实施西式新政的先驱者之一,此后,西式新政在贵州逐渐推行,民主思想在贵州逐步深入人心。光绪三十三年(1907年)三月,李端棻在病痛中率子李葆忠等为母亲何氏竖立墓碑,碑文阴刻“皇清诰赠一品夫人李母何太君墓”。

三 李端棻与何麟书

何麟书(1874~1943),号季刚(一作纲),何亮清之子,李端棻表弟。光绪癸卯科(1903年)举人,中举后在贵州通省公立中学堂(贵阳一中前身)执教近十年。光绪十四年(1898年)八月,戊戌变法失败后,李端棻因“滥保匪人”罪,“著即行革职,发往新疆,交地方官严加管理,以示儆惩。”从此,李端棻充军新疆,直到光绪辛丑(1901年)才以年老多病被赦回故里贵阳。当时何麟书年仅27岁,正在家中苦读准备参加乡试,经常到表兄家相伴,并将李氏诗作百余首一一抄录汇集成册。何麟书长期在李端棻参与创立的贵州通省公立中学堂执教,身体力行李端棻的新式教育理念和思想,故而其子何士鎏、何士璇、何士昭等均在清末民国时期接受了良好的新式教育,成为李端棻新式教育思想在贵州最早的一批受益者;光绪三十一年(1905年),何麟书兄弟计划经商,李端棻闻讯后“力赞其成”,并作《赠何季纲表弟》诗云:“书田难得兆丰年,通变聊将子母权。霸主事功惟足食,圣门货殖亦称贤。治生岂曰非儒者,择术何妨法计然。欲救国贫先自救,萌芽商学要精研”(见《贵阳五家诗钞》P19),不仅表达出对表兄弟经商事业的热情支持和赞许,而且在风气闭塞的贵州开振兴商业、富民强国的先声,可见表兄弟之间感情非同一般。后来何麟书在《李苾园先生遗诗序》中也说:“光绪辛丑,先生赐环回里,书与先生无三日不见,辄娓娓谈往事,或竞日不休,尝曰:‘吾一生为人之道得之吾叔,为学之道得之吾舅。’追怀畴昔,唏嘘若不自胜。其时先生已七十矣,生平喜为诗,心有所触,一一托之吟咏,当其下笔,直摅胸臆,无所缘饰雕绩;及其既成,精光锐气,似经千锤百炼而出,盖性情真挚,蕴蓄宏厚,非肖声袭貌者可伪为也。晚岁家居,感怆身世,慨念时艰,居常悒悒,日惟以诗自遣,顾不自珍惜,往往随手散佚,其家人又不知收弁,以故存者绝鲜。辛壬之交(1901~1902年),书时在左右,每一脱稿,或口述旧作,辄笔录存之。癸卯,书计偕北上。次年先生入鄂,其间睽离者经年,自后书执教鞭……唔见日稀,又未几而先生卒矣。数年抄集,仅得诗百余首……综先生生平之作,今之所存,百不逮一,然吉光片语,藉以窥先生襟袍,使后生小子,知所取法,岂不与夏卣商彝,同其宝重耶?”(见《苾园诗存》P2)由此可见,李端棻被赦回故里后的两年中,何麟书经常陪伴在其身边,将其诗作百余首一一笔录结集为《李苾园先生遗诗》。1911年11月贵州光复后,何麟书得到大汉贵州军政府实权人物刘显世赏识,先后任贵州军政府政务部教育司司长、黔东按察使、黔中道尹、政务厅长和民政厅长等职。贵州军政府自成立之初就有改良派和革命派之间的尖锐斗争;在革命派被镇压后,改良派内又出现了所谓“旧派”和“新派”的矛盾,旧派以省长兼督军刘显世为代表,新派则以黔军总司令王文华为代表。1920年,新旧两派矛盾公开激化,11月10日夜,王文华以黔军总司令部警务处处长兼第五旅旅长何应钦坐镇指挥,以迅雷不及掩耳之势,将刘显世调来对付新派的两营游击军缴械,捕杀了刘显世心腹郭重光、熊范舆等,并派人到三块田何宅擒杀何麟书,何麟书侥幸逃脱避难于昆明;这就是民国时期贵州著名的的“民九事变”(参见《贵州通史》第四卷第一编第三章《军阀在贵州的统治》P51)。“民九事变”后,何麟书避难昆明,不再过问政事,但十分关心家乡文化事业,将李端棻诗稿携带珍藏;1937年,贵州文献征辑馆征辑李端棻著作时,何麟书在昆明欣然抄录李氏诗作与之,不久,《贵州文献季刊》刊发李端棻诗集《苾园诗存》(部分诗后有何麟书附注),刊首附何麟书《李苾园先生遗诗序》;1995年,贵阳市市志办编辑出版《贵阳五家诗钞》,其中第一家就是李端棻的《苾园诗存》,这就是今天我们所见到的李端棻唯一的诗集。因此,何麟书最早将李端棻诗作结集成册,进行了有效研究并给予了中肯评价,而《苾园诗存》则是如今唯一仅存的研究李端棻思想和生平事迹最珍贵的第一手材料。

参考文献:

【1】明许一德等纂万历《贵州通志》(影印本),【M】,北京:书目文献出版社,1991。

【2】清纪昀总纂(文渊阁)《四库全书》(电子版),【M/CD】,上海:上海人民出版社、迪志文化出版公司,1999。

【3】任可澄等纂民国《贵州通志·人物志》,【M】,贵州省文史馆点校,贵阳:贵州人民出版社,2001。

【4】贵阳市史志办编《贵阳五家诗钞》,【M】,贵阳:贵州教育出版社,1995。

【5】秋阳著《李端棻传》,【M】,贵阳:贵州民族出版社,2000。

【6】何仁仲总编《贵州通史》(4),【M】,北京:当代中国出版社,2002。

【7】《二十五史》,【M】,上海:上海古籍出版社,上海书店,1986。

[8] 何克勤《贵州名士陶挺杰与何亮清的忘年交》,【J】载《贵阳文史》2006年第三期,

爱华网

爱华网