随手拍摄的小花,一朵给辛勤的我,一朵给阅读的你。

亡灵起舞,从远方,从敖德萨

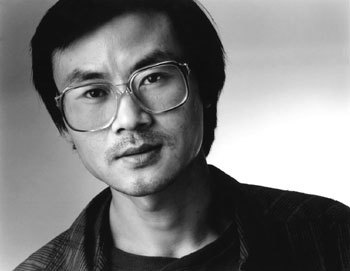

文/王家新

似乎我们是在读一个新的传奇:1993年,一个移民到美国的16岁的乌克兰年轻诗人,次年在父亲去世后开始学习以英语写作(“以新的语言哀悼”),十年后便出版了其英文诗集《舞在敖德萨》。随之而来的是诗界的一片喝彩,多种重要奖项,包括默温、品斯基、扎加耶夫斯基等在内的一批著名诗人的热情赞誉。

还使人没想到的,是中国的译者和出版社这么快就发现并“推出”了这颗正在上升的新星,这就是摆在我面前的印制精美的伊利亚·卡明斯基诗歌的中译本:《舞在敖德萨》。在诗人的故乡乌克兰,他还没有享受到如此的待遇吧。

就我自己来说,我首先读到的,还不是卡明斯基的诗集,而是一位朋友从美国给我带回的他和美国女诗人瓦伦汀合译的茨维塔耶娃诗歌的英译本《黑暗的接骨木树枝》。我知道他的诗曾被明迪译成中文,并引起人们注意,没想到他也从事翻译,而且翻译的是茨维塔耶娃!我想,这就对了——这里面会有一种“天意”!

随着了解的增多,我更切实、也更欣喜地感到了在这种“敖德萨之舞”中存在的某种“同一精神血液的循环”。敖德萨,原苏联(现属乌克兰)黑海海滨港口城市,我是在翻译策兰的长诗《港口》时才第一次知道的。1941年10月,大批犹太人在那里被屠杀(策兰的父母也死于乌克兰境内的集中营),在策兰这首以追忆、哀悼和复活为主题的诗的最后部分就有这样动情的诗句:

——那时汲井的绞链,和你一起

哗哗在唱,不再是

内陆的合唱队——

那些灯标船也舞蹈而来了,

从远方,从敖德萨。

因此,当这样一位来自敖德萨的年轻诗人而且是犹太后裔的作品和笑容出现在我面前时,我真是有点惊讶。我不禁想起了某种神秘的“转世”之说——实际上,从这位诗人的诗和他那些优异的翻译来看,也很可能(正如有人已指出的那样)正是曼德尔施塔姆、茨维塔耶娃、策兰、布罗茨基的传人!

无论怎样,他作为一个来自俄罗斯/乌克兰的犹太诗人的天赋和命运会向他讲话的。据译者明迪介绍,卡明斯基的祖父在斯大林时代被镇压,祖母曾被送到古拉格劳改营。他本人4岁时因医生误诊失去听力,但他仍是受到“保佑”的:他从小就读巴别尔的小说和布罗茨基的诗(他父亲认识很多诗人,包括布罗茨基),12-13岁开始发表散文和诗,出版过小诗册《被保佑的城市》,被视为神童。原苏联解体后排犹浪潮掀起,他随全家以难民身份来到美国,正是在华盛顿的犹太博物馆,他第一次看见了他母亲早年在集中营的照片和记录!

这就是诗人为什么会把他的《作者的祷告》作为他的《舞在敖德萨》的开篇诗:

如果我为亡者说话,我必须离开

我身体里的这只野兽,

我必须反复写同一首诗,

因为空白纸张是他们投降的白旗……

“为亡者说话”——这就是他对自己的要求。这就是为什么在他的诗集中有大量的描述或献给已故亲人和曼德尔施塔姆、策兰、茨维塔耶娃、布罗茨基、巴别尔的诗篇。就个人气质而言,这位笑容灿烂的年轻诗人不同于上述任何一位,但他与他们“相互属于”。他接受了他们的秘密馈赠,任由他们在黑暗中用“小指头/画我的肖像”(《赞美》),不仅如此,他也要重新描画出他们的形象、他们的声音。他甚至借用曼德尔施塔姆的嘴说:“昨天尚未出生”(见诗集附录的《抒情诗人》)。如《约瑟夫·布罗茨基》一诗:

约瑟夫以当私人教师谋生,他什么都教,从工程到希腊文。他的眼睛睡惺惺的,很小,他的脸被一大片胡子主导,同尼采的一样。他语无伦次。你喜欢勃拉姆斯吗?我听不见,我说。肖邦呢?我听不见。莫扎特?巴赫?贝多芬?我听不清楚,请你重复一遍好吗?你会在音乐上有造就的,他说。

为了遇见他,我回到1964年的列宁格勒。街道魔鬼般的冷;我们坐在人行道上,他突然开口(一声干笑,一支烟)告诉我他的人生阅历,我们交谈时他的话变成冰柱。我在空气中阅读它们。

正因为如此,美国诗界在评价卡明斯基时,都首先会称赞他以“向俄罗斯过去的伟大诗歌声音的致敬”,为美国诗歌带来了一份礼物。扎加耶夫斯基也称卡明斯基“像一名熟练的花园园丁——把俄罗斯新文学传统嫁接到美国的诗歌与遗忘之树上。”(见诗集后面的评论汇编)

不过,我们更要留意到,这位年轻诗人“致敬”或“嫁接”的方式却很特别——最起码和布罗茨基的很不同(如布罗茨基的《阿赫玛托娃百年祭》,一开始就是“书页和烈焰,麦粒和磨盘,/锐利的斧和斩断的发”这些尖锐、严峻的俄罗斯历史命运的“对立项”)。在诗集后面的访谈中,卡明斯基坦言他写诗就是为了“他们”(“是他们坐在我想象的前排”),但是他又补充道:“我并不向过去鞠躬,而是把他们邀请到未来,告诉他们怎样活在我生活的时代。”他甚至强调说:这样的对话“绝对不是什么崇拜,我们常常互相扇耳光!”这就是为什么他居然可以这样来写保罗·策兰:

年轻时,他在工厂干活,但人们都说他看上去像古典文学教授,而不像工人。

他是一个俊美的男人,有着修长的身体,走动时有一种优雅和几何精确的混合。他脸上有笑容的痕迹,仿佛从未有过其它情感触碰过他的皮肤。甚至在他50岁的时候,19岁的女孩子们还会在火车和电车上对他眨眼,问他要电话号码。

策兰死后七年,我看见他穿着旧袍子独自在卧室里跳舞,跳一步哼一句。他不介意成为我故事中的人物,以一种他从未学过的语言。那天夜晚,我看见他坐在屋顶上,搜寻 金星,背诵布罗茨基的诗句。他问他,他的过去是否真的存在过。

这样的诗篇,新鲜、亲切、充满灵性,这里不仅有着一种时间空间和诗性上的“奇妙转换”(如美国艺术与文学学院的授奖辞所说“具有一种魔幻风格,是夏加尔的文学翻版,引力学被悬空,色彩被重新分配……”),更值得注意的是,这体现了卡明斯基对历史和文学经典的独特的别开生面的处理。他何尝不知道策兰一生的痛苦,但是,他不想和前辈一样“以痛苦为职业”。他要做的,借用本雅明在谈论卡夫卡时所说的一句话,那就是:“以童话来对付(历史和)神话中的暴力”;或者说,是使痛苦的亡灵起舞、复活,在一种“新的生命”里!

我猜想,这和他的气质有关,和他的“美国化”有关,但这更和他在那些痛苦的天才之后要努力找到自己的声音有关,和他渴望达到的“疯狂而美丽的自由”有关。这是他作为新一代诗人的寻找,也是对现有文学惯例的反叛,“什么是幸福?几个故事/让审查员上当”(《伊萨克·巴别尔》);他明知道先知的预言“你会在从雅尔塔到敖德萨的船上死去”(《尾声》),但他仍要祝福,仍要对死神扮扮鬼脸。他要以“语言的欢乐”来消解历史的重量。他要他的女主人公从葬礼上归来后一声不吭“脱下鞋子,赤脚走在雪地里”,以保持“悲痛的尊严”(《玛丽娜·茨维塔耶娃》)。甚至,他在他谈论他自己的痛苦经历时也显得是那样轻松,仿佛在谈论小孩子打架:“我并没有生长在一个宗教家庭里,直到有人朝我脸上打了一拳说‘肮脏的犹太佬’,我才发现自己是犹太人。”(见诗集后面的访谈)

也许,这一切和他有幸远距离观照自己的过去并选择了用英语写诗有关。和一直用俄语写诗的布罗茨基不一样,他选择了用英语写诗,因为“这是一种美丽的自由”。而他成功了!他奇迹般打破了那个用非母语写不出好诗的咒语。当然,他的英语是简单的、稚拙的(只要读过他的英文原文就知道这一点),像是一个有天赋的孩子的“作业”,但却恰好和他的“童话风格”相称!他用英语所创造的音乐(这一点在译文中也许会有所损失)和某种特殊、陌生的美,甚至令英语诗人惊异。记得布罗茨基在谈论以英语写散文时曾如是说“英语语法至少证明是比俄语更好的一条逃离国家火葬场烟囱的路线”。布氏在散文中做到的而未能在诗中尝试的,他做到了!

当然,他在文学成就上还远远不能和他的俄罗斯前辈相比。他能否像他在谈论策兰时所引用的那样创造出一个“策兰尼亚”(“Celania”)的语言国度,现在也不好说。但是,他已经让某种精灵般的生命在他的诗中起舞了——“舞在敖德萨”!是写下这些诗篇的诗人在起舞吗?是,但如果按德里达在谈论策兰时所说的,更是“语言的幽灵”本身(“这正是一种悖论:语言的生命同时也是幽灵的生命”)。是的,是那些不死的语言的幽灵乘着灯标船舞蹈而来,“从远方,从敖德萨”,找到了一个名叫伊利亚·卡明斯基的诗人。

(《舞在敖德萨》(美)伊利亚·卡明斯基 著,明迪 译,上海文艺出版社2013年8月)

它们随处生长,并不嫌弃泥泞和枯败,依然蓝得忘乎所以、有始有终

读卡佛的诗

王家新

几天前,当我和几位诗人在酒吧里谈到一篇关于卡佛诗歌的约稿时,在场的几位几乎一致劝我不要写,一位正在北大读博士的青年诗人甚至说“写了会掉你的份”。在他们看来,我只应写策兰,或斯蒂文斯,至于那位小说家的诗,让大众们去读吧。

但是为什么不呢——在我读到了那一首首令我欣悦、并从中受到深深触动的诗后?

他拓展了诗的表现范围

只要随便翻开卡佛诗集的任何一首,你都会感到这正是你想接受的一件礼物。

我知道,在美国现代诗歌史上,卡佛不可能有斯蒂文斯那样令人仰慕的位置,但是如果让我在旅行前带上几本书读,我自己肯定会选择卡佛而不是斯蒂文斯。

的确,比如你在海边的一个什么地方度假,当你若有所思想出去散步的时候,或是在高速公路服务区等待给你的车加油的那一刻,只要随便翻开卡佛诗集的任何一首,你都会感到这正是你想接受的一件礼物。你会像诗人那样想到你的前妻,或是你已故的父亲。当然,如果你是一位诗人,我相信,它们还会一次次唤起你写诗的冲动。

我想这就是人们为什么会喜欢卡佛:作为一个诗人,他别开生面地拓展了诗的表现范围(在他那里有什么不可以入诗?包括“你与我”之间的那个烟灰缸)。他把我们带向对具体经验的触及,带向对“活着”本身的关注和发现。他写的不是什么高超玄妙的“元诗”,而是“我们所有人”似乎都曾经历过但却未能写出来的诗。他的诗能和现实经验发生“摩擦”,并触及——常常是出其不意地——我们人性中最柔弱、最致命的那一部分:

“生命正陷入黑暗的犁沟。

野鹅也爱这种碎麦粒。

它们愿为它而死。”

——《普罗塞》

就冲这几句,我们也应向这位诗人致礼了,虽然这还不是“典型”的卡佛式的诗句。“典型”的卡佛式的诗,比如:“只是这床/看着奇怪,难以解决”,这是诗人收拾出走的妻子留下的遗物后最后说出的两句。多么独特的视角、细节和语调,真要令人叫绝!虽然你也可以说这是美国文化的产物。

撕开外表,展现生命赤裸的质地

威廉斯那句著名的诗学箴言“无需观念,只是在事物中”,肯定也是他的原则。但他写的不是什么“意象诗”,而是他的纠结不休的生活本身。

显然,与斯蒂文斯不同,卡佛的诗不是玄学的、隐喻的(虽然他的诗中不乏一些精彩独到的隐喻),而是叙事的、经验的。他心目中的大师应首推俄国作家契诃夫,无论在他写小说和写诗时都是如此(这就是为什么他会把契诃夫的一些小说片断排列成了诗)。在他的美国诗人前辈中,显然他比较亲近弗罗斯特和威廉·卡洛斯·威廉斯。威廉斯那句著名的诗学箴言“无需观念,只是在事物中”(“Noideas but inthings”),肯定也是他的原则。但他写的不是什么“意象诗”,而是他的纠结不休的生活本身:他的作为一个失败者(“loser”)、酒鬼、离异者(失败的婚姻)、赌徒般的垂钓者,美国金钱社会、汽车社会的一员(他开了一辆什么破车?)的生活本身。这可能是他本来的生活,他也有意以此来向我们提醒生活的真实。他一点也不在意他是不是一个所谓诗人。他要做的,是撕开外表,尽力展现生命赤裸的质地:“我伸手摸到我的钱包,随即明白:/我并不能帮助任何人。”(《忍痛大甩卖》)

但是他的诗绝不那么直白和简单。他的日文译者村上春树曾这样说:“卡佛的作品中我认为最了不起的地方,是小说的视点绝不离开‘大地’的层面,绝不居高临下地俯瞰。不论看什么想什么,首先下到最底层,用双手直接确认大地的牢靠程度,视线再从那里一点点上移……同时,他的作品中洋溢着质朴的谐趣、令人惊异的超现实的奇妙,时时令人难掩惊愕。故事接下去将流向何处、如何展开,几乎在所有情况下都无从预见。”(《仅此一回的相逢留下的东西》,施小伟译)

这样的话,用来描述卡佛的诗同样合适。《邮件》一诗分别写到儿子、女儿和老母亲的索要寄钱帮助的来信,诗人被催逼到屋外,甚至想在墓地寻求安慰,“但是天空一片骚乱,/云朵,硕大而膨胀,充满了黑暗,/仿佛就要爆裂”,然后紧接着,是这样一个“无从预见”的结尾:

就在那时,邮递员拐进了

这条车道,他的脸

是卑微者的脸,操劳而发亮。

他的手伸向身后——好像要袭击!

那是邮件。

这不仅出乎我们意料,也以充满反讽的、更为戏剧化的方式,强化了诗中的某种东西。而诗人着意描绘的黑暗云朵的意象和天空下“操劳而发亮”的脸,也为这一切增添了更为丰富、强烈的色调。

在生活的河流之中

回到“流水账”这个说法,我运用它,还在于它所隐含的“欠债”、“还债”这一主题:似乎这位诗人一生的奋斗,就是要做一个绝不欠债的人。

如果我也打个比喻,可以说卡佛的很多诗就是他生活的一笔笔“流水账”。在叙述父亲葬礼的那首诗中,甚至连“遗体运输费,/一英里二十二美分”这样的细节也写上了,但这是怎样的一种“旅程”——“我的爸爸,即使死了/他也不得安生。即使死了/他也还有最后的旅程要走”,即越过五百一十二英里,葬在他生前所思念的他的父母身边(《爸爸的皮夹》)。这样的叙事,我们只能说是“诗性的”。我还想说,也只有诗歌才能担当起这样的叙事。

流水账的比喻,还在于卡佛诗的节奏和贯穿其间的主要意象之一——“河流”。它有时是神秘的自然,有时是时间本身,有时出自语言自身的运作;在那涌动的暗流和时间的漩涡中,诗人是否捕捉到那神话般的“硬头鳟”是另一回事,但我们却不时读到“垂死的身体是笨拙的伙伴”(《花园》)、“但灵魂也是个狡猾的家伙”(《无线电波》)这样精彩的句子,或者说,我们被不时带向愉悦的时刻、安慰的时刻、领悟的时刻(在那样的一瞬,“连苍蝇都静下来了”,《早晨,遥想帝国》),当然,我们也会被带向那“令人崩溃”的时刻——当他展现绝望、沮丧之时(正因为这种“疯狂”,满头白发飞舞的李斯特冲了上来,“挥动着拳头。音乐。音乐!”《音乐》)。

回到“流水账”这个说法,我运用它,还在于它所隐含的“欠债”、“还债”这一主题:似乎这位诗人一生的奋斗,就是要做一个绝不欠债的人:生活的债、亲友的债、文学的债、死亡的债。在很多意义上,他写诗,就是为了付账。据说在他的墓碑上刻有《赚了》一诗:十一年前他被告知只有六个月活了,写这首诗是因为他至少“赚了”十年,“每一分钟都是”!但赚了,也就是另一种意义上的欠了——卡佛所有的诗,仍指向了这终极的一点。

但是“流水账”也会带来问题,就是有些诗显得很啰唆,让人有点读不下去(他的“极简主义”到哪里去了?),好在他的大部分诗,具体而又克制,为我们显示出一个成熟老练而又极具个性的艺术家。《解剖室》一开始展现的,是石头一样安静的死婴、黑人大个子打开的胸膛、一条单独摆在桌上的女人的腿,极尽冰冷和残酷,而在从打夜工的解剖室回到家里的沙发上,则是另一种场景,完全被死亡控制的叙述人任由女友“将我的手拖向她的胸间”,而“我的手指”也“不由自主地伸向她的腿……”(斯蒂文斯不会这样写吧),但赋予这首诗以巨大的锋锐力量的,仍是这样一个结尾:

“但我的头混乱不安。什么事/也没发生,一切都正在发生。/生活就是一块石头,沉重而锋利。”

短诗则不用说,它们往往是卡佛的“杀手锏”。《女儿和苹果饼》只有十来行,前面描述女儿的苹果饼之甜,最后却是这两句:“她说她爱他。再没有/比这更糟糕的了”。是对女儿的婚姻感到失望?还是另有深意?这大概就是诗人自己所说的“灵魂也是个狡猾的家伙”吧。

现在我要称赞一下舒丹丹的翻译了:她的翻译,不仅在意象、细节、用词上比较精确,也较为“传神”地传达了卡佛的语感、语调和语气。意象的精确如“在梦中向我游来的银色的鱼/撒播着鱼卵和鱼精/在我头脑的凹槽里”(《涌流》),而语调的揣摩和把握,如《干杯》一诗写到顺路来看自己的妻子(“带来一罐牛肉汤/和一盒子眼泪”),当她和一个从没见过的男人开一辆“奇怪的车子”一起离去时,诗中出现了这样一段:

“他们不明白,我很好,/我在这儿好着呢,现在每一天/我都会很好,很好,很好……”

这种语调和节奏是多么“怪”!但那种卡佛式的声音尽在其中——我们去体会吧。

2013年8月27日下午1点52分,摘录于诗生活。

爱华网

爱华网