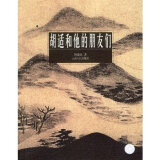

胡适之先生

再没有哪一部著作可以像《胡适之先生晚年谈话录》一样让我们这么近距离的领略到古稀之年的胡适之先生的风采!

作者胡颂平是一位入宝山而绝不空归的有心人,他早年是民国著名教育家、政治家朱家骅做秘书,1957年朱家骅辞去中研院院长之后,他就陪伴在了继任者胡适之先生的左右。几十年的秘书生涯让其收获了一部二百多万字的《胡适之先生年谱长编》以及一部百万字的《朱家骅年谱》。据说这本《胡适之先生晚年谈话录》是胡颂平利用编撰胡适年谱时所遗的边角料而成的。尽管是“废弃物”的利用,但是其价值不容小觑。被人称为五四时代“百科全书式学者”的毛子水先生就认为其与德国爱克尔曼的《歌德谈话录》有着同等重要的地位。

胡适之先生和《胡适之先生晚年谈话录》作者胡颂平

胡颂平曾这样向胡适表白:“我读《论语》在先生身上得到了印证”(《谈话录》中的1959年6月5日)。我们理解作为后辈晚生的他这种用仰视的目光面对名满天下的大学者胡适的心态。正是这样的认识基础让他事无巨细的记录下了这位前辈大师展现在他眼里的全部生活。

这是一部名人起居录似的书,作者用平淡的语言、琐碎的纪录为我们留住了那位幽默可爱、充满魅力的胡适之先生的形象。

人常说:“花无百日红,人无千日好”。胡适之先生早年爆得大名,神采飞扬于天地间;中年以后坚持自己道路,不为浮云遮望眼而依附于任何政治势力,获得“我的朋友胡适之”的美誉;在胡颂平的笔下,他的晚年依然光华灼灼,他的人生自然又不失多彩,朴素又蕴涵深邃,热情又遇事冷静,友善又恪守原则。

老年的胡适之先生是一位成仙成圣、立体多面的学者。

第一、先生是一位懂得生活的学者。

胡先生是一个知人、善良的老好人。贯穿这本书始终的都是胡适先生与胡颂平亦师亦友温馨和谐相处的记录,他在有人在场的时候呼胡颂平为“胡先生”以示尊重,但私下里总是亲昵的称之“颂平”。胡适先生是一位深谙爱与理解真谛的人,他总是明白无误的向他周围的人传递着这样一个信息:胡先生的心里永远惦记着我们。1961年2月25日,胡适因为心脏病复发而住进了医院,由于病情不稳,危险未除,医生要求胡适不读书、不说话。但是他却在医生离开后为自己的突然病倒惊动大家而连连表示歉意。当他看到胡颂平感冒了,就提醒这位老学生兼助手要注意自己身体,不必替他担心。1961年5月14日,应聘赴美任教的学者劳榦前来向昔日的恩师辞行,胡适鉴于他从未出过国门,对其为学、旅途以及在美国生活等事项详加嘱咐,并且不厌其烦。同日,胡适还举办小型酒会为一直照顾自己的护士们一起欢度母亲节。住院期间,胡适在报上看到台大法学院院长王伯琦去世的消息,非常伤心。当即嘱咐胡颂平:若社会上为王伯琦的子女筹募教育基金的时候一定要通知他(1961年3月23日)。

“种瓜得瓜,种豆得豆”,胡先生的处世之道为他赢得了社会各界的尊重和信任。在他住院期间,世界各地、社会各界的慰问接踵而至,甚至还有台北的60名小学生联名向他发来了问候信,这让胡适非常的感动。

江山易改,秉性难移,无论胡先生走到哪里,他的热心肠就会马上感染到那里的人们。在住院期间,他竟成了护士们的倾诉对象。一天一位小护士找他发牢骚:隔壁有一位脾气暴躁的患者,因为吃不下饭而乱摔餐具,让她们这些护士很为难。胡适息事宁人地说:发脾气是因为人家肠胃不好造成的,病痛折磨已经苦不堪言,大家应该相互谅解。他接着又自嘲说自己的脾气也不好,时常在报纸上骂人(1961年3月27日)。看到小护士怨气已消,胡适随即又谈起了人与人之间应该多一些谅解。自己的几位朋友在医院病逝以后,家属都因为丧亲之痛而失去理智迁怒于医生。他说这是情之中理之外的事情。

胡先生不仅这样劝诫、引导别人,更是这样身体力行的,1960年2月7日,《自立晚报》的一位记者在采访胡适之后,就发了一篇关于国民大会花絮的报道。大概是为了吸引读者,他在报道中竟然借胡适之口刊登了许多不实之辞,在社会上引起了一定的反响。胡适看到后也很不高兴。第二天,报社主编恰好来访,告别之时,他向胡适核实此事。胡先生为了让那位记者免受处分,竟然主动背起了这个黑锅。

由此可见,胡先生终身享有“我的朋友胡适之”这顶世间绝无仅有的桂冠是当之无愧的。

第二、先生还是一位幽默风趣的老顽童。

一位有情趣的智者总是将与他相处的人带进欢乐的海洋中。1958年12月17日,中研院的同人召开庆祝宴会。董作宾打趣胡适说:他通过考证胡适夫妇生肖后才发现了其惧内的原因。为了增加大家的兴致,胡适接着话题说自己任驻美大使时,曾有一位美国记者在报纸上说胡适是一个收藏家,一收藏洋火盒;二收藏学位。胡适说其实他只知其二不知其三,他本人最蔚为壮观的收藏是他没有挖掘出的第三个:收藏世界各地各种文字的怕老婆的故事。他还接着说自己从这个收藏里也考证出一个结论:凡是有怕老婆故事的国家都是自由民主的国家,反之就是独裁极权国家。一群皓首白发峨冠博带的大儒就这样在亦庄亦谐的气氛中开怀畅饮了。

胡适受齐白石委托为其撰写年谱,胡适完成后交给齐的长女良怜提意见。良怜读后回信说自己出生一条没有录入,现已补上。胡适拿着良怜的回信低声笑着对胡颂平说:“这位齐老先生78岁还生儿子”(1959年3月5日)。这调皮的言语和神态中有着先生对白石老人旺盛生命力的不胜惊羡。(其实胡先生的感叹有些为时尚早,白石老人在83岁时妻子因为难产去世,85岁时要求与一起生活了一年多的秘书结婚,后因为女的极力反对而作罢,92岁仍喜欢上一位22岁的姑娘)。

胡适表现一本正经的时间远远少于天真烂漫。一天晚上,胡先生在自己的卧室发现了一只蟑螂,几次追打都不成功,后来竟发现蟑螂不知所终,胡先生玩性大起,开始仔细的在满屋子里搜索,最后终于在厕所马桶后找到了这个小家伙。于是他索性与胡颂平就这件事感慨起了“求生就是智慧”的哲理原来对其他动物也适用(1959年6月22日)。这不是一个有学究气的老顽童的表现么?

1960年12月17日,胡颂平、王志维、钱纯为胡先生张罗了一个小型生日宴会。由于平时胡颂平家庭观念特强,一般不在外吃饭,胡先生便以此与胡颂平的妻子打趣:你对丈夫服侍周到、饭菜可口,以至于他在外吃饭都感到不安。接着对屡次在自己生活上给予帮助的王志维太太敬酒,夸她贤惠能干。在向几对夫妇敬酒时,胡先生看到钱纯独太太缺席,便幽默道:大概钱太太为了这席人数(6人,钱太太来了就7人)而缺席,我依然要敬她一杯。

在胡适住院期间,台湾天主教徒毛振翔代表枢机主教前来探望胡适,毛振翔按照天主教的礼节性对胡先生说:“田枢机天天在为先生祈祷,天堂是有先生的份的。”胡适说:“我不会进天主堂的。”毛又说:“耶稣基督请你进天堂呢?”胡适依然坚称不进。毛无奈,便在胡适的额头画了个十字后走了,胡适哈哈大笑(1961年3月20日)。这不是一位喜欢恶作剧的老顽童么?

胡适的豁达、热情、风趣让与他相处的后生晚辈、同人友朋拥有一种如坐春风的感觉的。

第三、先生是一位学识渊博的学者。

人们常说学有所长,术有专攻。胡适之先生早年涉猎广泛,步入晚年之后依然全面开花。由于研究精纯、勤奋不辍,老年的他信手拈来就是典故,脱口而出即有考据。古今中外习俗变迁,诗词歌赋的版本异同,各家流派的渊源恩怨、历代大家的成就得失,甚至敦煌写本中变体字的识别,他无不了然于胸。这样的记载在《谈话录》中随处可见。

胡适在翻阅《齐白石年谱》时,看到“灶内生蛙”的成语,便考问胡颂平,颂平语塞,胡先生引《国策》,导《国语》,详释其来源,并告诫学问不应满足于知其然而忘乎所以(1958年12月5日)。

有学无识之人恐怕不能称之为“学者”,而所谓的“识”不是情感中庸之“识”,当是客观中正之“识”。胡先生就特别注意这一点,他曾告诫来访的姚从吾先生:“做学问切不可动感情,一动感情就只看到别人的错而看不到自己的错了”(1958年12月29日)。

“对人事可疑处不疑,对原则不颖处存疑。”胡家店铺这样的招牌始终挂在胡先生的心上。1958年12月26日,胡先生认为历代的经师在解释“六十而耳顺”中的“耳顺”时,意思不太确切,其实应该理解为宽容的意思。他对胡颂平说:人到六十岁以后,对别人的逆耳之言已经有了宽容的涵养,再也没有逆耳的感觉了。

在胡先生的心里,恐怕迷信和墨守成规都是阻碍一个人做真学问、大学问的拦路石。所以他尤其喜欢对那些让专家学者列为经典的东西求疑。1960年3月21日,先生在阅读四库读本的《归震川集》时,对《韦节妇传》中的“尤善哭其夫”一句的说法很不以为然:“一个节妇善哭自己死去的丈夫,擅长哭、哭的好听,这是什么话?”他随即又指出了归有光的《先妣事略》一文的弊端:为了工整随意裁剪,为了文采枉引典故,结果造成文理不通、歧义横生。他借题臧否明代各家文章的优劣得失:归有光名不副实,远逊于同时代的钱谦益、顾亭林、黄宗羲、袁氏三雄,甚至也比不上晚辈袁枚,其中钱氏文章为最。王阳明、崔述、王念孙父子均不意为文却因言之有物而文重天下。接着他又开始评价唐宋诸家:韩愈师徒文章多为不同,元白二人文思清新,唐宋八大家只有欧阳修、苏东坡二人文章尚可。胡先生从《论语》、《孟子》、《左传》中的方言谈起,向胡颂平说明随着时代的变迁语言也会演化,一味的泥古作文只能生产不伦不类。

胡适先生就是这样大胆小心却并不妄为恣意的对待历代前贤的,即使是他所推崇的苏东坡也没有摆脱他的怀疑。1960年5月4日,胡适在默诵苏东坡的一首《临江仙》时,突然停住了,他为胡颂平对“夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣,敲门都不应”四句的看法,看到颂平的赞许他说“你见过鼻息雷鸣的孩童么?这是常识性的错误”。“东坡先生未必不知,只是为了偷懒而不肯造句罢了。”胡适对胡颂平说。胡先生曾用日本鹫尾顺敬的印本校正颂平抄录的《唐中岳沙门释法如禅师行状》,校正完毕后先生大发感慨:从中古时代的三国到唐代文章无不弊端重重,当活的文字已死后,死文字是写不出活语言的,哪里能够成就好文章(1960年6月21日)?

作为一个学识渊博的学者绝不会只将目光专注在自己的书斋之内。当胡先生听说美国人鲁道夫计划翻译李清照的《金石录后序》时忧心忡忡,他对胡颂平说,一个连断句都成问题的外国人,又不能校勘出现行版本中的讹误之处,贸然行事岂不误人误己(1959年11月17日)?1960年1月4日,胡先生在读张元济的《涉园序跋集录》时,指出其中“对读所”是明代的避讳,应该是“对校所”,张著并未改正过来亦未给予注释说明。

1960年2月5日,胡适指出《魏源年谱》中的瑕疵:张穆与魏源本为好友,而未收入书中可能是因为脾气均不好而反目的缘故。他对魏源这种因噎废食的小家子气很不以为然。

1960年3月13日,胡先生提醒胡颂平,在翻看敦煌写本时一定要注意其中那些面目全非的简体字的真实含义。

1959年5月6日,胡适针对大陆出的《聊斋志异》影印本出版说明重的观点提出质疑:这个本子是抄本影印而不是原稿影印,因为从它的眉批便可看出,这是以赵起臬刻本抄录的,并且有抄错的字。说着,他用红笔在书上一一校改。

1961年4月25日,胡适与胡颂平吃饭时由筷子的区别谈到了中日饮食文化的异同,进而推出在“举案齐眉”那个时代的“案"的大小与形状。

胡适先生的博大精深是公认的,难怪连联合国中国同志会总干事也向他致函请教研究南宋杭州应读的书目(1960年1月23日)。

第四、先生是一位治学严谨的学者。

《韩非子·说林上》有云:“圣人见微以知萌,见端以知末,故见象箸而怖,知天下不足也。”胡适之先生正是这样的圣人:一位学者送给先生一本新出的《世界文学史》,当胡先生看到书中关于梁启超的介绍只有简单的84个字的时候很是生气。他说:像这样只记人物的姓名、经历以及几本著作名称的文学史有什么价值(1960年2月22日)?

陈伯庄是胡先生的朋友,胡先生看到他在《卅年文存》中写到:胡适、翁文灏主持丁文江的追悼会并引用丁文江的话“我们是治世的能臣,乱世的饭桶”时连忙解释:丁文江在南京的那次追悼会是史语所主办的,致辞的应该是傅斯年(1960年5月16日)。不夺人所爱,不掠人之美,不贪人之功这只是胡先生学术良知的一部分。

作为名重一时的学者,胡先生在小事上面也同样认真。1960年5月20日,胡适与陈雪屏出席完活动后准备回家,陈突然提出要请大家到家里小聚,胡适赶紧提醒:“事先没有通知太太,临时带客到家里吃饭,在美国是妇女提出离婚的48个理由之一。”一次,胡适看到一本清刻本《五灯会元》,就想收归己有。史语所闻讯后连忙表示愿意买下供胡适在书上任意批注。胡适说:“史语所收买了就是公家的书,我在精神上不能任意勾画;如由我购买,便可任意勾画。我买的书还不是图书馆的书吗?我的子孙是不会阅读的。”(1960年5月30日)

1961年5月13日,胡适指出许世英的《回忆录》中有几处史实方面的错误,并嘱李宗侗将相关的文件转交给许,帮其改错。

1959年3月20日,胡适谈及《王制》中的“四杀”时对胡颂平说:“在我的《四十自述》里错引为‘诛’,这是当年没有查原书的缘故。我们应该知道光靠记忆是靠不住的。”

胡适之朋友遍天下,他常常收到一些字迹潦草的信对。他对胡颂平说:以后我们写信,遇到重要的字一定要写正字。为了一个字让人费时去思量,去猜想,就是对人得不尊重(1959年1月9日)。

《礼记·经解》中记载:“《易》曰:‘君子慎始,差若毫厘,缪以千里’”。也许,这也是胡适之先生对自己的要求和提醒。

第五、先生是一位睿智独立的学者。

当国共逐鹿,胜败分晓10年之后,当胡适在美丽岛上始终如一的带着自己的信念前行的时候,他那些满怀着对民主自由新社会的憧憬留在大陆的故旧已经全部匍匐在权势面前俯首称臣了。胡适之像一位全能的天使,并没有将自己的睿智固守在学术研究上放光,而是天女散花般的蔓延到各个方面。

一天,胡先生对胡颂平谈及17、8年前康奈尔大学韦伯先生对他的影响:(韦伯)说:“我年纪越大,越觉得容忍比自由还更重要”。其实,容忍就是自由,没有容忍就没有自由。我自己也有“我年纪越大,越觉得容忍比自由还更重要”的感想了(1958年12月16日)。

胡适为浦薛凤之侄题写贺婚立轴:晏平仲善与人交,久而敬之。他借机与胡颂平说:久而敬之也可以作为夫妻相处的格言。要做到尊重对方的人格,才有永久的幸福(1959年3月20日)。

1959年3月22日,胡适对王志维说:“有些人太聪明,可惜用的不得当。他们能够记得住二三十年前朋友谈天时的一句话,或者某人骂某人的一句话。我总觉得这聪明太无聊。人家骂我的话,我统统都记不起了,并且要把它忘记的越快越好。”

1959年5月16日,台湾大学的6名侨生代表来访。他们在闲谈中说起了民族性这个话题。胡适马上警觉起来,他认真的说:民族主义运动都是保守性的,而且是排外的,他们总认为老祖宗的东西是应该保守的。

一位从美国归来的学生与胡先生谈论美国黑人的社会地位。胡适说这并不是此时的美国独有的现象。我们唐代的昆仑奴就是外国卖来的黑奴,明清时期对外邦”夷“的称呼也是一种种族歧视,在世界范围的人种歧视是普遍的(1959年5月29日)。

1959年11月10日,胡适对胡颂平说一个人做了大官后就没有用了。一切由人家服侍,结果什么事都不会做;所以我劝你们不要招待我,因为我不愿变成废人。

1960年11月以来,胡适一直密切关注着美国的大选,他还借美国大选谈对台湾民主的看法:在民主国家投票率最高占70%,但我41年在屏东县亲自看见高山族投票率几乎达到100%.。这是一个很好的基础,可以依此训练起来。

胡适对台湾中学的国文选本中选入国民党要人的文章很是反感,他说:他们的人很好,文章未必好。将这些编入教科书里是荒唐的(1959年4月30日)。作为一名独立学者,胡适先生从未放弃自己仗义执言的权利,在其1953年1月16日的日记中就有这样的披露:“蒋公约我吃饭,七点见他,八点开饭,共谈了两个钟头,我说了一些逆耳的话,他居然容受了。我说,今日台湾实无自由,第一无人敢批评台湾警备司令彭孟缉,第二无一语批评蒋经国,第三无一语敢批蒋总统。所谓无言论自由,是尽在不言中也。”有这样胆量的大陆学者有么?只有在执政党公开倡导百家争鸣的时候,大家才纷纷发言,这不是另一种谄媚么?在《谈话录》中也有一次类似的批评。1960年3月12日,一名不速之客闯进家门,要求胡适谈一谈对蔣三任总统的看法。面对陌生人,胡适直言不讳:“蔣如果不想连任,谁能奈他何?大概做过大领袖的人都觉得自己对国家责任未了,这并不能算错。但是为连任而修宪,就打开了潘多拉的盒子,为争权夺利的人提供了借口,这个门永远都无法关上了”。

胡适就是这样一位在政治漩涡中沉浮却永不放弃良知和独立思考的学者。

第六,先生还是一个不堪其负的学者。

年近七旬的胡适先生回台后不久,便有了盛名之下不堪其负的感觉。各种大小会议、友朋应酬、典礼仪式、集会演讲都在等着他,更有写信解惑的、慕名来访者、有事相求者也不绝如缕。偏偏胡先生又是一位热心肠,但凡来者皆不拒。这些不能不为的应酬活动严重的干扰了他最热爱的学术工作。一天晚上十点,当南港的胡宅只剩下他与胡颂平的时候,他无奈的对助手说:“今天一天都让客人耽搁了,整天只写了300个字,晚上又有人来访,只写了19个字”(1961年5月10日)。

起初,“无可救药的理想主义者”胡适之先生还曾满怀希望的和胡颂平憧憬未来:毕竟自己年事已高,70岁的时候总应该退休了吧?到那时自己就可以自建一所学人住宅,避开人事,安心做自己的学问。胡先生曾兴致勃勃的对胡颂平说:“到时候自己一个小时就可以写800字的文章,一天就有5、6个小时写作的时间!”(1960年11月23日)。但是,当他1961年住进医院的时候就彻底失望了,他得到消息:蒋介石是不许他在中研院长的位子上退休的!于是他开始后悔自己当这个官了!

为了继续学问,先生不得不与胡颂平共同制定待客计划:每周一至周五上午十点到下午三点会客,余下时间自由支配。但是这个美好的计划只是计划,胡先生的好脾气根本就不允许他拒绝别人,所以这个计划连一天也没有实施过。

于是,胡先生只能想法设法挤时间继续自己的学问。

1959年3月2日,胡适一直工作到清晨四点才休息。他对胡颂平说:“太太不在此地,没有人管我,可以放肆些;我始终觉得这么静的夜去睡觉太可惜了。”为了避免引起这位助手朋友的担心,乐天派的他还振振有辞的解释道。

1959年4月16日,胡适对前来看望他并劝他注意休息的蒋复璁说:“晚上可爱,那是我最好的时间。我可以任意的做我自己要做的事情。那才是我的休息。”

这“可惜的”、“可爱的”并 不是时间,而是他心中念念不忘的学问!

胡先生就这样以“老年人不需要多少睡眠时间”的借口,在夜里与自己的学术事业约会。他毕竟是一位几十年的心脏病患者,1961年2月26日,他终于因为心脏病复发而住进了医院。第二天,尚未完全脱离危险的胡适就为了争取读书看报的权利而与医护人员发生争执,因为他的病情严重,终未遂愿。但是,刚刚脱离危险不久,胡先生又开始手不释卷了,以至于负责的小护士只有使出熄灯限电的极端手法终止他的行为。

1962年的2月24日下午6:35,胡适之先生厚重的人生大幕突然的落下了。在《胡适之先生晚年谈话录》一书中,傅安明曾这样谈到先生的作用:先生来台湾后,在这里散播智慧的种子,因为你的到来,学术界才有了最高中心的领导人,社会风气也转变了。这就是大师的价值与魅力。

不同立场的人对于胡适之先生的评价也不同,季羡林先生在《站在胡适之先生墓前》一文中对胡先生身陷社会事务颇多惋惜,而海外学者则多抱怨其晚年专注《水经注》而忽略了社会责任。毛子水则在《谈话录》的序中称胡适是无论其在学术、教育、政治哪一方面,都堪称伟大的引导者。他对社会文化进步和对自己学术进步是同样关心的。

读完《谈话录》,我觉得毛子水先生的话比较中肯。胡适之先生在其生命的后期对民主的期许不有稍减,并且他以悲天悯人的情怀关注着曾与自己朝夕相处过的同事们的命运。在距离告别这个世界不到一年的1961年4月29、30日两天里,病魔缠身的胡先生还为台湾的郭廷以(量宇)、李济(济之)、董作宾(彦堂)三位大师的身体表示担忧。他和钱思亮提起了对远在大陆的翁文灏、李四光、陈寅恪、姜立夫、冯友兰、钱端升、朱光潜、华罗庚、沈从文等人近况的担忧和对他们命运的感慨,言语中只有落寞和伤感,没有怨怼,虽然他们中有人在之前的“批胡运动”中曾斯文扫地不顾事实的公开辱骂过他。写到这时,我有一些愤懑:胡适之总是一如既往的将所有人视作朋友,而这些人有多少有资格做他的朋友?80年代开始,大陆几乎所有劫后余生的知识分子都著文细数亲历的灾难,声讨“林、江”的罪恶。他们没有想到此时的血泪控诉与当初的摇尾乞怜毫无区别,都是人格缺陷的立此存照:过去为了活命作奴才,现在为了遵命依然再作奴才。一个连自己亲历遭遇的原因都看不清楚或者明知而不敢言的人哪里有资格与胡先生相提并论?悲哉,胡先生!

江海奔腾难挡贤者风流气,山岳巍峨自为大师无字碑。

爱华网

爱华网