国药奇葩张恒春

有着两千多年历史的古城芜湖,山峦叠嶂,湖泊纵横,襟江带河,风光秀丽,像一颗璀璨的明珠,镶嵌在长江与青弋江的交汇口,被称为“长江巨埠,皖之中坚”。南唐时即“楼台森列,烟火万家”,已是繁华的市镇,宋代兴商建市,元明时期“十里长街、百货咸集、市声若潮”,清代形成巨大的米业市场,为“四大米市”之首。

自古以来,芜湖的农业、手工业、商业就很发达,在历史上是著名的港口城市,从明清起,芜湖逐渐成为长江沿岸的重要商埠之一,商贾云涌,物资集散,楼台森列,烟火万家,医家沓至,药市盛行。明代万历元年(公元1573年),医官薛镗在芜湖县建“医学解宇”,是早期的医药学校;汪一龙在西门外开设“正田药号”;清人顾世澄擅长中医外科,著外科专著《疡医大全》40卷。新安医学诸家也由芜湖扬帆起航而走向全国,成就一派盛名。历史上,安徽一些著名的中药材如铜陵凤丹皮,宣城木瓜,岳西茯苓,徽州菊花,潜山厚朴,以及南陵、繁昌的明党参、桔梗、半夏等药材,大多经过芜湖口岸,运往全国各地,有的还远销国外,使芜湖成为当时安徽重要的中药材集散地之一,既带来了芜湖医药行业和商业的兴旺发达,也促进了芜湖的经济繁荣。当时芜湖的药品不但国内“四方争购之”,而且“海外藩入贡者,多取道于芜,市药而归”,可见芜湖医药市场影响之巨。在这样的历史背景下,药苑奇葩张恒春药号亦在这块历史悠久而又充满活力的古城芜湖,扎根、成长、壮大,彰显盎然飒姿,影响日益增大。至二十世纪初,与北京同仁堂、杭州胡庆余堂、汉口叶开泰并称当时中药界“三块半招牌”。

艰难坎坷创业路

南京江宁地区(原江苏溧水一带),中医药文化历史悠久。传说东吴道人葛玄(164~244年),曾隐居江宁方山石室修道、炼丹,寻求长生不老之药,现位于江宁方山南侧的玄观洞据传为葛玄所建,炼丹用的洗药池和炼丹井至今犹在,其曾孙晋代的葛洪也在此修炼过。清朝同治年间修订的《上江两县志》称:江宁“龙都之民善卖药”;清朝光绪年间江宁人金鳌,六易春秋、七易稿本,将自己亲见、亲历、亲闻的家乡人和事,写成的乡邦文献《金陵待征录》,在这本书中,金鳌曰:“南京的皮匠,江宁的药匠。”可见当时江宁的“药匠”已经远近闻名。

张恒春药号创始人张宏泰,就是江苏溧水县柘塘镇泗庄村(现属南京市江宁区)人,据张氏家谱记载,清嘉庆五年(公元1800年),张宏泰在安徽皖北凤阳府(今凤阳县)创办了一个药店,取店名为“张恒春”。中医把将死之人救活喻为“回春”;恒有持久之意,《说文解字》载“恒,常也”、《易·序卦传》载“恒者,久也”。张宏泰想使自己新开药店中的中药既能长久的把成千上万快死的人救活(回春);又希望自己的新开药店生意长久的象春天一样生生不息,繁荣昌盛,自己姓张,故将店名取为“张恒春”。遗憾的是张宏泰时运不佳,由于凤阳“十年就有九年荒”,并时有瘟疫流行,张宏泰为救助百姓广散药丸,虽然救人无数却耗尽了家产,使当时的张恒春药店亏蚀不支,只好歇业返乡务农。张宏泰的第三个儿子张明禄(“禄”有时写作“麓”,“明禄”张氏家谱上写作“鸣鹿”),见父亲铩羽而归,心犹不甘,决心继承父志,再营药业。公元1813年,虚龄18的张明禄来到太平府护驾墩(现当涂县护河镇)孙大春药号当学徒,他才智过人,勤奋好学,医药专业知识日渐精进,尤其擅长中医外科,便在孙大春药号坐堂行医,因为为人诚实,兴善举,对跌打损伤、痈疽瘩背、五淋白浊等病患医治独到,妙手回春,因而名扬远乡近邻,百姓求医问药者络绎不绝。数年后,店主孙大春年迈,儿子尚幼,兴继无望,就将药店悉数盘给了张明禄;此时的张明禄三十而立,决意“继承父业,重振家声”,便将“孙大春”药号更名为张宏泰在安徽凤阳创办的店名“张恒春”,在太平府的江南小镇护驾墩正式挂出了皖南第一块“张恒春”招牌。由于张明禄精心操持,生意日渐红火,药号设立在东关口外,又在挡子街关口建楼房设分号张涵春药铺。在摩鹰顶建家舍,前店后舍,相连成一条张家巷,由此走上复兴路。

张明禄生有三子,分别叫文金、文玉和文彬。据《张氏家谱》记载:长子“文金原就学私塾,奋志青云,为人处事精明、稳重,颇受父亲器重。后念明禄年逾知命,百务蝟集,劳瘁过度,遂辍学就商,助亲理店务。”据此可知,张文金在他的父亲50岁即公元1845年左右来到当涂,佐助父亲经营张恒春药号。道光三十年(1850年)前后,张明禄派遣长子张文金,携带纹银近千两,来到当时水路贯通南北,商贾四方云集的江南重镇芜湖,在闹市区的金马门租房开铺,创办了“张恒春药号”芜湖分号,4年后迁到西门城内的鱼市街,咸丰末年(公元1861)再迁至湖南会馆对面(又名长街曹家巷口);6年后即同治六年(1867年),又迁到上长街165号,大门正对状元坊。近20年中三迁店址,药号规模不断壮大。

张恒春药号在上长街新店址状元坊口的房屋,由张家自行购地、设计兴建,从公元1864年动工兴建,工程历经三年方竣工。新店坐南朝北,为两组三间两厢七进六厅院联合而成的二层建筑,前临十里长街,后至沿河街;隔街又有平房六间,后墙临青弋江而筑,有石级码头伸入河边,作装卸货用。城埠式高墙飞檐翘角,雕梁画栋,石库前门高悬由前清举人、书法家盛竹峰题写的“张恒春”金字招牌;店内陈设典雅,布局合理,楹联、匾额、书画均为自米芾、唐驼和于右任等名家手迹。正厅为两排长柜,一排为饮片药柜,一排为参、丸、桂、燕和丸、散、膏、丹柜,各前抱一根站柱,嵌楹联:“恒德永怀芳流枯井,春光永驻花灿之庭”,正堂绘“鹿、双鹤、松柏”墨画,寓意阴阳和谐、幸福长寿、忠信诚义;右侧厅摆有茶几、桌椅等,中堂挂对联“直上青云生羽翼,蚤闻黄阁画麒麟”。入内,依次设有批发柜、外帐房、银钱房、参燕细货房、后帐房(经理与资方议事处);店后设药材加工坊:药刀联柜、饮片房、炮制房;后院设原料坊、细货房、腊丸房、洗泡药晒场、粗货房、包装用料房等。芜湖张恒春药号几度易地选址,终于在上长街147号即状元坊口奠定了根基,从此开始迈入新的发展时期。

自同治六年(1867年)张恒春药号迁址长街状元坊口起,经营方式就由门市零售为主转为批发为主,商品种类增加了人参、燕窝、胶类、丹剂等高档商品,并增设加工坊、饮片房和刀柜等部门,开始自制膏、丹、丸、散等成药,同时收购本地所产药材加工成饮片外销。

张恒春药号非常看重中药的质量和药号的信誉。城内店堂内撰刻一幅藏头自勉联“恒产从心采芝寿世,春风得意栽杏成林”对联的头两个字藏药号名“恒春”两个字;药方包装纸上印有“修合虽无人见,存心自有天知”已表明自己诚信经营;当时民间流传“看病要找滕驼子(当时芜湖名中医),吃药要找张恒春”,便是对张恒春药号虔诚处世的最佳诠释和夸奖。

门店分市柜和参柜两部分,市柜出售饮片及丸、散等一般成药,兼配药方;参柜出售人参、燕窝、银耳、胶类、丹剂等高档货及自制的成药如六神丸、牛黄清心丸、至宝丹、虎骨胶、鹿角胶、阿胶、龟板胶、铜皮膏、益母膏等。门店选料配药认真,严守规矩“次货不上柜,配方遵古法”,譬如饮片上柜前必须进行一次筛选,头片送市柜零售配方,二片留下批销,如发现变质、虫蛀、霉烂便作下脚料处理,绝不以次充好;配制成药中的犀牛黄、羚羊角、麝香等贵重细料药必取上等货,精心配制,不许折扣。

加工坊中的老药工对技术精益求精,对中药饮片进行加工时讲究遵古炮制,主要是洗、润、切、碾、锯、冲等。洗是洗净药材;润是泡润药材;切是将整块药材切成薄片;碾是碾药末;锯是锯割坚硬药物;冲是将药仁冲散,工序要求甚严,药具特别讲究。有一种刀,切制饮片非常锋利,技术高的工人能把一枚坚硬的槟榔切成100多片,制半夏也能切成薄如蝉翼的薄片,故有谚语说“槟榔一百零八片,半夏一吹飞上天”。对丸、散、膏、丹等中成药的制造更是一丝不苟,丸药制法较简单;胶膏剂的熬煮则很复杂,如用驴皮制作阿胶,一般要经过水泡、去毛、去垢、清水洗净、上锅煎煮、过滤、浓缩、加敷料、收膏等近 十道手续,从原料到熬制成胶块需耗时一个多月时间。熬制鹿角胶、驴皮胶、虎骨胶较易,惟龟板胶熬煮最难。“红升丹”、“白降丹”都是以汞为原料制作的中医外科常用药物,“红升丹”的制作方法是以水银等原料铺罐底,盖上碗,盐泥封固,罐下用火加热,使有关成分升华到倒扣的碗底而成红色的红升丹;“白降丹”的制法则正好相反,是以水银等原料铺罐底,倒扣在碗口朝上的碗上,用火在罐口朝下的罐底烧,使药气下降到碗口朝上的碗底而成白色的白降丹。另外还有炼制硫磺、豆腐收砒霜毒,制鹿角霜、柿饼霜、半夏曲等。1927年以后,张恒春药号的自制成药品种逐渐增多,拥有“人参再造丸”、“参桂”、“鹿茸丸”、“牛黄丸”、“午时茶”、“救急丹(又名:观音急救丹,现用名:小儿回春丸)”、“行军散”、“七厘散”等近三十种见效快、疗效好的知名品牌中成药。张恒春药号这些传统的中药饮片遵古炮制的加工方法和中成药的制作方法,通过原在张恒春药号工作的员工,后来在芜湖中医学校(安徽中医药高等专科学校的前身)教学药厂工作并兼任教学工作的陶家声、陶崇顺两位老师的精心传授,芜湖中医学校学生的虚心学习而得以在大江的社会上广泛流传。

励精图治铸辉煌

张恒春药号自在芜湖复创以来,家规甚严,张明禄(1796~1878年)深知家业“公平分享”的重要性,“故对三子长幼各为一房,不论人丁多寡均按房系计算,除芜湖张恒春老号为三房公有(此即张恒春老三房之由来),共同经营外,每房只能开一爿(pán)无字无记的张恒春药号招牌,其余分支点不得袭用,免惑世人,而损商誉。”因此当时共有四家“张恒春”药号,分别是:在芜湖西门城内金马门的张恒春药号由长房张文金经营、丹阳镇的张恒春药号由二房张文玉经营、护驾墩及南关口的“张恒春”药号由三房张文彬经营,四家药铺都挂有同样的“张恒春”招牌。此外,各房还陆续在安徽各地开设过“张涵春”、“春和义”、“裕康”、“恒春茂”、“张利生”、“恒春和”等药店。

由张文金亲自打理的芜湖张恒春药店,坎坷中起祥瑞之色,然至光绪三年(1877年),张文金病殁,三房张文彬接管店事,因擅用店内资金在芜湖开设“德泰永”钱庄兼营烟土而亏蚀甚巨,严重影响到张恒春药号的资金周转,这才改由二房张文玉接替,且采用“深购远销、批零兼营、上中下三等药材搭配经营”的方式,业务发展迅速,在上海、汉口等地设坐庄(相当于现在的“驻外办事处”),并派有“庄客”。不幸,光绪十六年(1890年)二房张文玉携独子张光源(光源遗有二子,谱名:天元、天和)同去上海采购途中,轮船至黄天荡口(今南京下关)失事,父子二人舱内罹难。张文玉殉职之后,店务由长房张文金次子张敬之(谱名光祖)接管。

二次鸦片战争之后的中国正在沦为半殖民地半封建社会,世事不堪,店事繁多,家事负重,张恒春药号再一味地沿袭传统的“家族式”经营管理势必牵绊其长远发展,同时也为了权衡各房利弊、缓解家族矛盾,张恒春药号开始采取一种新的管理方式,这种新的管理方式是资本主义企业管理方式方法的萌芽。具体做法是:各房抽一位代表共管药店,另聘一位资方代理人协助处理具体业务(职权仅限于财务、人事范畴之外的),时称“管事”。人事大权,则完全由资方掌管,张恒春药号管理人事的一大特点是所用之人要“行为端方,持德守信”,即使重要人员像“管事”经理有失职行为损害了全药号利益,也会迫于资方压力而主动辞职。张恒春学徒大多数是亲戚、同乡或代理人保荐,伙计、掌柜多从学徒提拔来,店内实行“优胜劣汰”制度,优秀的从学徒升为伙计、掌柜,不称职的则予以淘汰,但对于不称职的顾员解聘时做得非常人性化。据有关文献记载,每年正月初五是张恒春“财神日”,吃过财神酒后,照旧例,由东家召集全体员工大会,谈谈店内一年的经营、盈亏情况,对出力的人赞赏,对犯规矩的人训斥。对于个别要解雇的一般员工,事先由帐房交给其一张工资帐单(写清工资支付情况及祝高升话语),在会上绝不点名,既含蓄又体现了对解聘人员的充分尊重。

张恒春药号在店内实行“优胜劣汰”人事管理制度的同时,给予职工的工资福利非常优厚,除月薪外,另有一些变相工资:升工(注:年工资按14个月计算。因规定职工不准携带眷属,每年给两个月假期住家。不请假者,年终可领得14个月工资;如回家者,按在家日数照扣)、月规(注:每人每月1元,给职工、学徒理发、洗澡等)、年规(或称“压岁钱”)、婚丧补、酒钱(注:这是对加工部门职工的一种酬劳,摊附在丸、散、膏、丹、药酒加工费上,一年三节分帐)、分红(后改“抽厘制”,是当时职工最大一笔收入)等;实物补助如伙食、年节加菜、医药、夏天发扇子、吃西瓜,秋天吃螃蟹,端午豆糕、中秋月饼、菱角等等。

张敬之采用上述先进的人事管理方法,在店内选用有才能的职工,依次有本门学徒王东海、陈书庭、葛智扬等协助处理店务,加上优厚的工资福利待遇,使当时许多有才华的人都被张恒春药号囊括其中,使张恒春生意渐隆,声望日彰。对于店内少数有能力的优秀职工由于各种原因要离开药号另谋发展,张恒春药号当家人表现出非常的大度和宽容,不但不刁难,而且在离店人员以后的职业生涯中予以帮助和关照。芜湖及周边部分药号店主如大昌张衡甫、恒裕泰戴笠渔、长春和葛国仁等,就是出身于张恒春药号或在此从过业,其业务、货源、资金周转、加工等都曾得到过张恒春照应,日积月累,张恒春药号在同行中的威望渐盛。

清光绪三十二年(1906年),芜湖水灾泛滥,张家乘势购进一批货,翌年适逢农村丰收,百姓购买力大增,然同业户上年因水灾缺货不少,相比之下,张恒春则备货充足,供不应求,遂出现了营业极为旺盛之局面。

清宣统元年(1909年),张敬之去世,长子张伯炎(谱名天煜)接替药号事务,胞弟传卿(谱名天煌)、堂弟裕卿(谱名天来)参与管理店务工作,并正式聘王善之为“管事”经理。

由于张恒春药号人事管理先进,且惯用道地药材,遵古炮制,以精湛的工艺加工成药,美誉度日盛,方圆百余里。大江两岸,妇孺相传,民间皆知,声誉鹊起,事业不断壮大。同时由于民国三年(1914年)第一次世界大战爆发,帝国主义无暇东顾,民族工商业得以快速发展,张恒春药号资金的原始积累亦趋加快,至民国十二年(1923年)资本估达30万银圆之巨,雇员80多名,进入鼎盛时期。此时,民间赞誉芜湖“张恒春”为国药“三块半招牌”之半块,屈居北京乐家老铺“同仁堂”、汉口“叶开泰”、杭州“胡庆余堂”之后。

苦心经营谋发展

张恒春药号的迅速发展壮大,除了上述先进的人事管理制度外,在资本运营方法上也是别具一格。资金是企业发展的源头活水。综观近当代中国企业在处理资金和发展关系上无外乎两种模式,一种是有了原始积累后靠自我积累滚动发展起来,是为原始稳健之路;另一种便是“借钱生钱”,即在风险可控制范围内借用银行、社会资金周转经营。在张恒春发展轨迹上,我们惊喜地发现其有效地利用了商业信用、社会资金而实现了产业经营与资本运营相结合,走上一条独具特色的发展之路。

据1929年张恒春药号一本红帐(用于结算历年盈亏总帐)记载,流动资本是36万元,其中既有自有资金,也有外来信用资金,主要源于大户存款和进货赊欠及银行、钱庄贷款等。抗战前,张恒春与当时绅商、军政各界都有接触,吸收了官僚、地主和巨商部分存款,大户常年在5000元以上,存户达100家以上。张恒春一本红帐连续四年记载(1929-1932)的存款和银行、钱庄期款,超过20万。此外,张恒春还从事过信贷业务,即将以商业信用吸收来的大量现金,除用在业务经营外,还有相当一部分用作对外放款和支持子店,以及投在同业户搭股获益。

光绪二十四年(1898年),资方在店内另设了“公和兴”,也叫职工“搭股子”开店,即由职工与张恒春共同出资经营,风险共担、利益共享。这相当于现代的“股份制”。“公和兴”创立初仅销售“小货”,当时张恒春从申庄、汉庄等处办货,顺便捎些当地土特产如爆竹、纸伞、水烟袋、广东竹布等,带回自用,后来数量多了,用不了,而顾客需要,便交“公和兴”经营;由于张明禄谱号“鸣鹿”,出于忌讳,张恒春药号从不宰杀鲜鹿,但有些高档药品如全鹿丸、鹿角胶等,都是热路货,须以鲜鹿作原料来熬制,为了做药又不违背祖宗忌讳礼法,便交“公和兴”代为宰杀并加工成药,此后凡店内不经营的药材、部分西药、西洋参等都由其代处理;另为防止店内员工私喝自己泡制的药酒,药酒也由“公和兴”自行购酒泡制后出售获得收入。

不难看出,“公和兴”既是张恒春走向经营多元化的尝试,也是向社会集资合股经营试点。抗日战争爆发后,“公和兴”取消,“抽厘制”(“拆厘制”)出现,实际是一种全新的分红制度,即是在每天营业额中,抽出参、燕批发款12%,丸、散、饮片货款30%,按照职工、资方代理人和资方三方面分配,分配比例是职工50%,代理人和资方各25%。

民国二十年(1931年)张伯炎(老大房文金之孙)年老,张裕卿(老三房文彬之孙)继任药号经理,张筱泉(谱名启家,老二房文玉之曾孙)参与管理,从而形成张恒春历史上“三房共管”的局面,此时经理为王善之之子王子勤。

王子勤在张利生分号当过学徒,积累了一些业务经验,又常随父往返各地采购药材,故阅历丰富,办事精明,善于交际;王子勤担任经理以后,资方各房代表已经不参与店中具体的业务,只对企业的人事调迁和企业收支、各房分配等问题较为关心,关于企业的经营、管理、采购等都委归代理人负责。这无形中造成资方职权弱化,代理人利欲膨胀,办事一意孤行。导致张恒春亏损巨大的“上海事件”发生。所谓“上海事件”,是指民国二十年(1931年)春季,资方代理人(管事)王子勤从银行借贷大批货款,月支利息千两,在上海盲目购进一批高档药材,价值为42万两白银,折合银元53.7万元,连同本店原有存货共73万元。不料夏季长江流域发生空前的大水灾,市面萧条,营业一落千丈。就在这屋漏偏遇连天雨之际,船破又遭顶头风了,仓库的进水,使库存的药材遭水渍变质,连抢带救,亏蚀了21.3万元。随后,经过人员的一系列整肃调动,经内助外援,药号才稳定了局势,转危为安。

民国二十二年(1933年),张恒春药号改聘本店员工谢树德为管事。民国二十六年(1937年)抗日战争爆发,年底日寇侵占芜湖,局势逼迫张恒春歇业并遣散店员,仅少数人留守看店;在此期间,芜湖沦陷,日寇燃烧弹袭击起火,蔓延至张恒春店铺,除一些建筑、药具、药柜残存,其余皆毁于一旦。民国二十八年(1939年),汪伪政权开始恢复各地市场,当时管事谢树德由香港返回上海,电召张健卿,裕卿,筱泉三人返芜复业,并在当时《芜湖新报》连刊了“张恒春参燕国药老号”广告以示复业,开始着惨淡却有序的经营。这时资方代理人张健卿开始主持张恒春大计,到民国三十五年(1946年),裕卿病逝,张健卿(谱名天松,文金之孙)废止资方代理人制度,自任经理,率两位堂侄张筱泉(谱名启家)、张子余(谱名启厚,裕卿长侄)主持店务,王礼卿、李修远、孙家顺、葛华珊等曾就职于此,一直延续到解放后张恒春公私合营。

涅槃腾飞谱新章

光阴荏苒,至1949年新中国成立,芜湖张恒春已经走过100多年春秋,进入了一个新时代。在6年时间里(1949-1955年),完成了民主改革和企业生产关系变革,1955年2月,张恒春药号传承人即芜湖张恒春创始人张文金孙子(时任经理)张健卿正式提出了药号公私合营的申请,同年12月成立“公私合营芜湖市张恒春药号加工厂”;1959年1月,全面国营,更名为“芜湖中药厂”;自此以后,张恒春的生产经营续有发展。八十年代,被国家医药管理局确认为全国56家重点中药厂之一,由国家中医药管理局评定为重点骨干企业和中成药生产优秀企业。

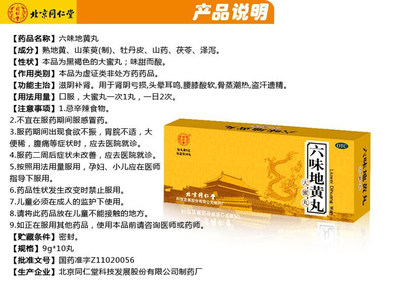

新世纪迎来了新的发展机遇,2000年6月,企业改制为芜湖张恒春药业有限公司。2003年底,在经济技术开发区内异地新建成的GMP标准化厂房正式投产,在安徽省内首批通过国家GMP认证;2008年底,所属生产线及剂型一次性通过国家局GMP复认证;主要从事中成药研发、生产与销售,拥有片剂、硬胶囊、颗粒、糖浆、露剂、丸剂等七种剂型及原料药加工,共65个品种,其中21个品种列入国家最新基本药物目录,以六味地黄丸浓缩丸系列、黄杨宁片、恒制咳喘胶囊、断血流胶囊、降糖宁胶囊、十七味填精胶囊(原名“奇圣胶囊”)等为主。执行标准为《中国药典》或卫生部部颁标准。

作为安徽省高新技术企业,公司连续多年被国家各级工商行政管理局评为“重合同守信用企业”、“工商免检企业”以及省级“著名商标”和市级“知名商标”。2004年,被安徽省科技厅等四部门联合评为“安徽省优秀民营科技企业”,同年12月所属研发机构通过省级技术中心认定;六味地黄丸(浓缩丸)为2004/2005年度芜湖市质量优秀产品;2007年,被省食品药品监督管理局评为“安徽省双优企业”;2008年,被市食品药品监督管理局评为“AA级药品安全信用企业”;2010年,被省经信委和教育厅联合评为“产学研联合示范企业”。目前,公司拥有国家级新产品3项;省级高新(技术)产品4项;专利授权4项,其中发明1项,另2项发明专利进入国家专利局实质性审查阶段。

近年来,由于国际金融环境影响和国内医药行业优化重组等新形势,中医药企业竞争日趋激烈,压力促使张恒春药业管理层高度重视并积极推广文史整合、品牌铸建与传媒传播等;在中西医理论结合基础上合理调整产品结构;在国内外,充分利用社会资源,建立创新模式下的“产学研”合作基地,运用现有中美高端科技平台和美方国际销售网络,开发植物休闲产品、药食同源类绿色保健品等,为张恒春药业健康、稳定、可持续发展注入全新活力;同时,国内外同类市场瞬息万变,为广泛赢得消费者,公司在中央及各级政府行业政策正确指引下,正立足于芜湖市,立足中医药产业,辐射江浙沪粤及西北地区,力求不断提升经济效益,广泛增强社会效应。

张恒春药业领导及全体职工怀有强烈的历史使命感、社会责任心,更将以“恒久自强不息,春长厚德载物”之精神,发挥百年品牌凝聚力,决心大力振兴“皖药”,为安徽省生物医药产业崛起,为中医药现代化而努力奋斗,争取明天更大的辉煌。

致谢:本文参考了网络和杂志发表的有关文章资料。谨表谢意!

爱华网

爱华网