八十多年过去了,虽然时过境迁,但蔡先生思想已经深入人心。反观现在在经济大潮下的某些大学,却是变形的“思想自由,兼容并包”。教师素质显然不足而尤为对学生大放厥词,或狂妄自大曰:当今中国之如何如何强盛,已经无惧于任何外敌;或妄自菲薄曰:当今中国之如何如何无药可救,唯有仰仗外国...

这种言论,不论与人于己都是极为不负责任的。最糟糕的是很多学生居然盲目轻信,悲观失望者有之,目中无人者亦有之,实在悲哀已极。

在无奈和叹息之中竟找不到任何可以排解忧烦的方法,遂行此文,怀念先哲,聊以自慰。

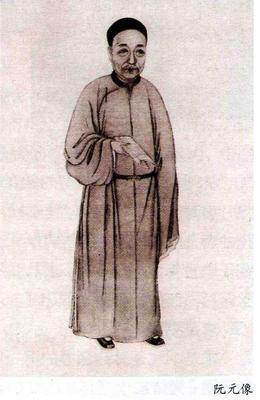

1916年9月1日,身在法国游学的蔡元培,收到中国驻法使馆转来的电报。电报是时任民国政府教育部长的范源濂发来的:聘请他担任北京大学校长。

由此,蔡元培最辉煌的时期到来,并且因为他对大学教育体系的创立,被浓墨重彩地载入中国教育史。

北大曾经的腐败

这个范源濂,在1912年,当蔡元培就任民国政府第一任教育部长时,曾聘他出任教育部次长。因为范源濂并不属于国民党的前身同盟会,因此蔡的邀请在国民党内引起一些反对之声,但蔡元培坚持己见,说:“现在是国家教育创制的开始,要撇开个人的偏见、党派的立场,给教育立一个统一的智慧的百年大计”。

不想,四年以后,两人的位置刚好倒了过来,这回是任教育部长的范源濂来邀请蔡元培了。

以1898年京师大学堂建立开始计,当时北京大学建校仅仅18年。京师大学堂,可以说是戊戌变法硕果仅存的产物,成立初衷是痛感国家实力孱弱,力图引进新学来振兴国势。但是,1916年时的北大,虽然已经改名为国立北京大学,其作为“皇家大学”的官僚气与衙门气依然浓厚。在教员中,有不少是北洋政府的官僚,这些教师即使不学无术,也受到学生巴结,以便日后自己当官仕途方便。陶希圣先生对那时的北大曾有这样的回忆:“民国初年,贵族子弟仍然不少,文科那边有一个学生坐自用人力车(洋车)来上课……两院一堂是八大胡同(当时的妓院集中地)受欢迎的重要的顾客。两院是国会的参众两院,一堂就是北京大学——京师大学堂。”

北大的这种腐败名声,蔡元培早有所闻,朋友们也劝他不要去,担心他“进去了,若不能整顿,反于自己的名声有碍”,然而蔡内心里已经下定决心。在1919年,他曾这样说道:“我国输入欧化,六十年矣。始而造兵,继而练军,继而变法,最后乃始知教育之必要。”实际上,“教育救国”的理念,是蔡元培自戊戌变法失败后一直坚信不移的信念。

1916年12月26日,蔡元培接受了北洋政府大总统黎元洪的北大校长委任状。1917年1月4日,蔡元培赴北大上任。据当时正在北大上学的顾颉刚的回忆,到任那天,校工们在门口恭恭敬敬排队向他行礼,蔡元培“脱下自己头上的礼帽,郑重其事地向校工们回鞠了一个躬,这就使校工和学生们大为惊讶”。实际上,蔡元培从来也没有把北大校长一职看作是一官职,他不做官,也要求学生们不做官。他对学生们说,“诸君须抱定宗旨,为求学而来。入法科者,非为做官;入商科者,非为致富。宗旨既定,自趋正轨。”

蔡元培认为大学是研究————高等学术之地,并非养成官僚之所。要发展学术,没有自由思想的环境是不行的,被禁锢的思想不会有创造。因此他对各种学说“循思想自由原则,兼容并包。无论何种学派,苟其言之成理,特之有故,尚不达自然淘汰之命运,即使彼此相反,也听他们自由发展。”

蔡元培聘请教师的标准是“积学而热心”之士,即学有专成又热爱教育事业的人为合格。他不问党、信仰,只问学问,于是各学派的大师大家相继到北大,李大钊、陈独秀、鲁讯、刘丰农等革新人物进入北大任教,刘师培、黄季刚等主张发扬国故的国学大师也登上北大讲坛:今文派的崔适与古文派的陈汉章,大唱反调,同时并讲,都有听众,学生在比较中得到较全面的知识。蔡元培不仅延揽众多学向大家教授学生,而且聘请高明的管理人才。傅斯年曾说蔡先生请蒋梦麟作总务长,助理校务为最佳搭档:“梦麟先生学问不如蔡孑民,办事却比蔡先生高明。”

我国学者历来认为环境、风气对人才培养有着重要作用。在北大任教多年的林语堂深有感触地说:“我深信凡真正的教育,都是风气作用。风气就是空气,空气好,使一班青年朝夕浸梁其中……学问都会的……因为学问这东西,属于无形,所求于朝夕的熏梁陶养……古人所谓春风化雨,乃得空气教育之真义……”蔡元培为改变旧北大的风气习惯,养成“人人见贤思齐,图自策励,以求不落人后”的良好风气,他亲自发起或支持组织了各种有益的学生社团,以使学生就兴趣所近,发展自己的爱好和特长,在各社团中互相磔砺,品学并进。一时间北京大学社团体立竞秀,刊物百花争辉。事实表明“讲学之空气成,人才必出。”

蔡元培认为办好大学仅教书不进行科学研究是不行的。他说:“所谓大学者,非仅为多数学生按时授课,造成毕业生之资格而已也;实以是为共同研究学术之机关”,“且欲救中国于萎靡不振中,惟有力倡科学化。”因此,在蔡元培到任后十个月,北京大学即成立了文、理、法三科研究所共九个,开国内大学设科研机构之先河。供高年级学生、毕业生、青年助教在教授指导下进行专题研究,写出研究报告或论文。同时还组织群众性各科目的研究会,使学生人人有机会进行学术研究。

“思想自由,兼容并包”的方针成为各种学术思想在北大存在发展的良好土壤。因此新文化运动的健将们在北大得以施展拳脚。新文化运动、五四运动不仅对其后中国文化的发展产生了重大影响,而且促进了马克思主义在中国的传播,为中国共产党的成立作了思想上、理论上的准备。北大学生组织的平民教育讲演团、平民夜校,除传播文化科学知识外,实际起到了组织发动作用,使北大成为中国共产党的摇篮。

蔡元培改革北大学取得举世公认的辉煌效果,化腐朽为神奇。大致可以从中得到以下启示:“思想自由,兼容并包”的办学方针是符合学术发展规律的,具有强大的生命力。

可以说北大因蔡元培,从此确立其现代传统和校格。而蔡元培也因北大,成为伟大的教育家。

爱华网

爱华网