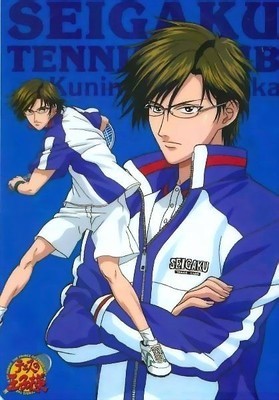

茜茜公主——童年的童话

从小就喜欢看茜茜公主三部曲,算到现在看了20~30遍都有了,以前小时候总爱在寒暑假的时候在电视报上寻找它的播出时间,记得最夸张的一次是有一年小学寒假的的春节年初一凌晨2点播放,定了个闹钟2点起来准时收看,把家里人吵得都没睡好,早上老爸脸色不太好,阻于大年初一不好发作,呵呵,O(∩_∩)O~

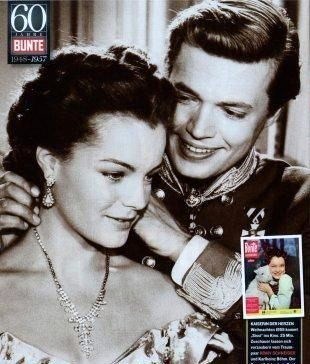

罗密·施耐德与阿兰·德隆之恋

她和他是当时令人羡慕的金童玉女我畏惧她忧愁的皇家气质,他说,我憎恨罗密出生的那个社会阶层,不幸的是罗密被这个阶层打上了烙印。

她说“我要生活,与阿兰一起生活,在穷乡僻壤也无所谓。我要生活,但同时也要拍电影,因为我热爱我的职业。我从来没有战胜过这个矛盾。”罗密与阿兰•德隆分手后一蹶不振,事业潦倒、感情失败,盛年时辞世。

他的身边有了别的女人,传奇情侣终于不能长久成为传奇。全世界都知道,罗密•施奈德终生最爱这一个男人。

在一个天色未明的清晨,阿兰在熟睡的罗密的枕头上放了一枝黄色的玫瑰花,便匆匆离开了。阿兰为何会选择这样一个让人心碎却又富于浪漫猜想的告别方式

罗密的母亲玛格达提醒不幸的女儿说:“罗密啊,一个这么漂亮的男子决不会属于你一个人!”

1963年12月,世纪罗曼史宣告结束。罗密在家里发现一束鲜花和一张纸条:“我与纳塔莉去墨西哥了,祝你一切都好??阿兰。”罗密逃回母亲家,报纸上登出大标题??“可怜的罗密!”1982年5月29日晨,罗密住所前聚集了许多人,他们默默无语,手中拿着鲜花,露出不知所措的神情。报纸上这样报道:“罗密-施奈德自杀身亡。”但医生则证实罗密是“因心脏病发作正常去世”。阿兰-德龙来了德龙得到消息后都立即赶来,安排料理一切,几乎再没有别的人像他这样关心……德龙为罗密做了他能做的一切。”

罗密躺在那里,像孩子一样安静和美丽。

罗蜜·施耐德与阿兰·德隆的爱情故事是二十世纪最为人们津津乐道的故事之一。由于阿兰·德隆对此缄口不提,即便偶尔提及,也很含蓄隐讳,再加上罗蜜·施耐德已经死去,因此许多广为流传的故事是人们编造出的。而长久掩盖的事实是:在罗蜜的生活中,这位法国影星,不仅是她最重要的,同时也是最忠实的男人。他是少数几个不利用她,不掠夺她,不榨取她的人之一,至少在经济上如此。

我畏惧她忧愁的皇家气质,因为我最初认识的是银幕上的茜茜。但在真实生活中,我第一眼看见她就被她迷住了,我无法抗拒她的纯真。命中注定她将是个大明星,而不是德隆夫人。

“我畏惧她忧愁的皇家气质,”阿兰·德隆说,“因为我最初认识的是银幕上的茜茜。但在真实生活中,我第一眼看见她就被她迷住了,我无法抗拒她的纯真。命中注定她将是个大明星,而不是德隆夫人。德国人认为,我拐骗了这个纯洁的少女,他们说:‘这只高卢公鸡,粗鲁地占有了他的猎物。’”

其实,罗蜜的继父汉斯·赫尔伯特·布莱茨海姆也说:“这家伙根本不适合这孩子。”实事上,布莱茨海姆不仅是关怀备至的“爸爸”,为罗蜜的名誉及自己的生意勤奋努力的人,同时,他也暗恋着继女。

罗蜜与德隆在卢加纳湖订婚时,罗蜜·施耐德向母亲玛格达讲出了一直埋藏在她内心深处的秘密——她“爸爸”的企图,没有用母语,而是用法语说:“他明确提出要和我睡觉。”

从没见过罗蜜比与阿兰在一起的时候更快乐。我相信,他是她生命中真正的男人。

一直是德隆的代理人,也曾经作过罗蜜代理人的乔治·波姆,罗蜜·施耐德与阿兰·德隆的密友,在她死后说他“从没见过罗蜜比与阿兰在一起的时候更快乐。我相信,他是她生命中真正的男人。”

我要生活,与阿兰一起生活,在穷乡僻壤也无所谓。我要生活,但同时也要拍电影,因为我热爱我的职业。我从来没有战胜过这个矛盾。

罗蜜·施耐德本人呢?她也说过:“我要生活,与阿兰一起生活,在穷乡僻壤也无所谓。我要生活,但同时也要拍电影,因为我热爱我的职业。我从来没有战胜过这个矛盾。”

罗蜜·施耐德遇到长她3岁的阿兰·德隆时,芳龄19,并已大名鼎鼎。

在为《维吉的故事》及《女王的少女时代》进行的为期3周的宣传旅行中,她受到美国所有电视台的采访,在好莱坞的晚会上,被人们围得水泄不通。

1958年夏,罗蜜·施耐德来到巴黎,举行《克丽丝蒂娜》开机前的新闻发布会,她及搭档也就是阿兰·德隆被介绍给了新闻界。她还将重拍由奥普西斯改编的施尼茨勒的《情人》,重塑玛格达·施耐德当年演过的角色。玛格达一直陪伴在女儿身边。1933年拍的《情人》中,玛格达·施耐德扮演了不幸的克丽丝蒂娜,威林的角色(并因此出名)。现在,这个角色由女儿担任。罗蜜·施耐德在机场被搭档接走了。

阿兰·德隆当时是法国电影界的希望之星。他英俊潇洒,大街上的男人女人都会为他回头。

在被制片人发现之前,他已在生活中扮演过不同的“角色”。他在印度支那当过兵,长官只能回想起他的种种劣迹;他在巴黎开过出租车,当过跑堂,也曾在圣日尔曼大街上卖艺为生;现在,他成了演员(像罗蜜·施耐德一样,未受过专业训练)。与这位德国明星的合作,将带给他一次突破。由制片商安排的机场仪式让两人感到痛苦,两人都感到对方做作卖弄。之后在丽都举行的晚宴上,两人的坐位离得很远。

罗蜜·施耐德与阿兰,德隆在《克丽兰蒂娜》一片拍摄中的合影是立像,好像是“偶然”拍的快照。这不能说明两人的关系,或者只能说,记者在旁边窥视时,他们一直友好地站在一起。罗密·施耐德与阿兰·德隆在拍摄开始时,必须通过翻译,因为他不会讲德语,而她也不会讲法语。担任翻译的让-克劳德·布里阿里说:“他们在上面拥抱,而我在下面翻译。真的很滑稽。”

拍摄工作一切正常,离开摄影棚后,两人都觉得恶心。罗蜜·施耐德听到人们讲述的许多关于德隆的坏事,包括他对老女人的偏爱(那时,30岁就是老了)以及他为了前程不惜一切手段的做法的传闻,感到既惊奇又恶心。人们还议论纷纷,看到他与一些不能与女人正常交往的男人在酒吧里(但没有证据)。他与巴黎黑道人物的交往已不是秘密,这些人属于科西嘉黑社会。但这也只是猜测,没有依据。

在德国她被视为魔鬼,因为她竟敢从健康的德—奥茜茜世界逃到堕落的巴黎。从此以后,她一生都被记者追踪。

后来她与他一起生活时,关于她的传说也广为流传,但与事实相距甚远。对此,罗蜜·施耐德只能付之一笑。她很快学会了不信任记者。在德国她被视为魔鬼,因为她竟敢从健康的德—奥茜茜世界逃到堕落的巴黎。从此以后,她一生都被记者追踪。

《克丽丝蒂娜》最后一段在维也纳拍。当阿兰·德隆乘飞机返回巴黎时,罗蜜·施耐德一直送到飞机旁。母亲玛格达及“爸爸”布莱茨海姆希望一切都会随飞机起飞而结束。但这种暧昧关系一直保持着,罗蜜与她的许多搭档都有这种关系。

茜茜终于脱下了让她头痛的假面具,卸下了伪装,把传统社会抛到脑后,以罗蜜·施耐德的本来面目飞往巴黎,飞向德隆。

结束了《克丽丝蒂娜》的拍摄后,这个年轻的姑娘本能地决定,要按自己的意愿安排将来的生活,而不是按人们的期望去生活。茜茜终于脱下了让她头痛的假面具,卸下了伪装,把传统社会抛到脑后,以罗蜜·施耐德的本来面目飞往巴黎,飞向德隆。

她与情人在马兰盖沿河路3号的住宅附近住下,乔治·波姆也住在这里。她卧室、墙上裱着红色的天鹅绒,从窗口可以看到德隆的卧室。她一天天承受着来自母亲与继父的压力、乖孩子好姑娘的陈规俗套对她已毫无意义,报纸上说些什么她也毫不在意。

在今天,一个姑娘离开父母去和她所爱的男人住在一起,是很正常的事。但在当时,不仅鲜有发生,而且在德国简直就是丑闻,完全违反了一个大家闺秀严格的行为规范。罗蜜比任何一个姑娘所受到的约束都更多。

作为电影世界的产物,她以牺牲个人生活为代价,换来了名誉——但这个代价太大了。人们希望她循规蹈矩,她不只属于自己或某个男人,她属于全德国人民。为了保持最大的商业利润,她应该保持纯洁的茜茜形象,而不该在20岁时就与一个男人未婚同居,况且这个男人完全不符合德国人心目中的女婿形象。虽然如此,或者正因为如此,罗蜜·施耐德更为自己的自由而高兴。即使与德隆分手后,她仍然把这件事当作少女时代快乐的回忆之一。

巴黎变成了她的故乡,在这座大都市里她有回家的感觉,这感觉她永远不会放弃。首先在生活方面,返回巴黎意味着进入美好的生活。在巴黎,她进入了一个新世界,远离以前她遵循的茜茜世界的价值观。晚上与德隆一起去酒吧和餐馆,与著名演员会面,他们当然知道茜茜,很高兴认识美丽的施耐德。

宁愿在不幸的激情中生活,也不愿在平凡的幸福中沉睡。

在激动人心的节日里,道德与不道德失去了界限,人们对此也毫不在意。但这不久就引来了阿兰的嫉妒,虽然阿兰明白自己不可能与一个女人厮守一生。罗蜜·施耐德在给德国朋友的信中写道:“宁愿在不幸的激情中生活,也不愿在平凡的幸福中沉睡。”她在巴黎没有经历到的,而且后来也没有经历过的是平凡的生活:邻居,采购,公园里散步。她的圈子里,真正的朋友少,假朋友多。这个圈子里的人像她一样有名,都是影星。

不久,施耐德与德隆搬到麦辛纳大街的一所房子里,房子是阿兰买的。拍了几部电影后,他的经济状况大大好转了。

虽然两人浓情蜜意,但工作对于他们仍是最重要的。他们互相鼓励争取更大的成绩。刚开始时,罗蜜·施耐德的名字总是排在演员表的最前面,而德隆的总是在最后面。不久,情况倒过来了。

对于我来说,巴黎及阿兰·德隆才是最重要的,在这座城市里,有我的爱情,有我倾慕的人。

德国电影业不再给罗蜜提供合适的角色,而此时,德隆却连直线上升。虽然根据原来的合同,罗蜜·施耐德仍在一些片子中担任主角,如《一半温柔》、《人间天使》、《美丽的骗子》、《卡佳——无冕女皇》等,她的片酬仍然很高(单是《卡佳》一片的服装费,她就得到600000马克),但在德国观众的眼里,她从第一名降到了第二十名。

《茜茜》三部曲后的所有电影都没有得到观众的喝彩,而被认为是电影院的毒剂。按电影界的行话说,罗蜜成了票房收入的毒剂,那些曾经向奥地利皇后大献殷勤的人,现在不再欣赏她。影迷们不想看到她演别的角色,发展她的演技。

她并不在意观众的这种想法。首先,她认为自己已经有足够的钱;其次,她眼前的新世界更吸引她。“对于我来说,巴黎及阿兰·德隆才是最重要的,在这座城市里,有我的爱情,有我倾慕的人。”她毫不关注金钱,钱由布莱茨海姆照管。他每月汇往巴黎5000马克,她认为够用了,他却认为太多了。

与德隆在巴黎生活的那几年里,罗蜜·施耐德写下了大量的字条记事。有备忘录,有座右铭,也有愤怒,如她再也不愿见到某人(常常第二天就改变了)。这段时间保留下来的字条不多。内容主要是与她接近的人,他们收到了多少封罗蜜·施耐德的信和字条。这些信常常附有小礼物,是她随意找出来的,并无特殊意义。

罗蜜·施耐德很慷慨,对于钱,她向来马马虎虎……

例如:和乔治·波姆住在一起时,一次,小偷入室行窃,丢失的东西中,有乔治的几颗卡蒂埃金纽扣。波姆述说了此事。不久后,在一次与安妮·吉拉多尔合作的戏剧的首演式上,罗蜜、施耐德从波姆身后蒙上了他的眼睛,把一个小盒子放进他的衣袋里,“扣上吧,想着我。”那是卡蒂埃的金纽扣。罗蜜·施耐德送礼物时,从不在意它值5千马克还是5万马克。

在巴黎那些忙碌的夜晚,这对已正式订婚的恋人之间有时风雨交加,有时波平浪静。阿兰·德隆的情绪爆发时,常常花瓶飞舞,棍棒交加,但也有安宁、真挚的时候。

阿兰·德隆的情绪爆发时,常常花瓶飞舞,棍棒交加,但也有安宁、真挚的时候。由于拍片外景地不同,他们只能互通电话,分离几周后,他们会在唐库见面。这是个小地方,德隆在这儿买了一幢房子,没用罗蜜·施耐德的50万法郎,虽然罗蜜很愿意出这笔钱。

“罗蜜,起来,我们去教堂预定婚礼吧。”他想对她说。他抛了石头,罗蜜出现在窗前,但他却没说婚礼的事。

这里远离巴黎的记者和朋友,阿兰·德隆后来说过,他当时曾努力做个普通人。7月的一个早晨,他站在花园里,卧室的窗下,手里拿着个小石头,往上抛。“罗蜜,起来,我们去教堂预定婚礼吧。”他想对她说。他抛了石头,罗蜜出现在窗前,但他却没说婚礼的事。罗蜜·施耐德如何爱他,从她父亲的信中可见一斑;“我亲爱的小宝贝,小老鼠,如果你一切都非常非常好,像你信中所说的一样,你一定是恋爱了。我希望他是个好人,希望你能告诉我一切。如果你的信里再用罗丝玛丽签名,我可要打你的屁股。”她给父亲的信基本都不签名,而是画一只小老鼠。

奥地利影星罗蜜·施耐德,25岁,与法国新浪潮骑士阿兰·德隆,28岁,平静地达成一致,解除婚约。

《明镜》周刊于1963年底刊登了一篇文章:“4年8个月零24天之后,在数次宣布结婚又数次食言之后,本世纪中最喧闹、见报频率最高的婚约以一次越洋电话而告结束:在13000公里长的电话线两端,奥地利影星罗丝玛丽·阿尔巴赫—瑞提,又名罗蜜·施耐德,25岁,与法国新浪潮骑士(《只有太阳可以作证》)阿兰·德隆,28岁,平静地达成一致,解除婚约。”

罗蜜·施耐德与阿兰·德隆的分手当然不是如此简单、平静及非戏剧性。也不能说,他们分手是因为德隆抛弃了她。

在好莱坞拍电影期间,由于饭店太贵,她在白威利山租了一套别墅,与女秘书桑德拉·约尔曼及几个佣人住在一起。一天,朋友兼代理人乔治·波姆来看她。一是来看看与杰克·莱蒙的合作,二是来谈下一部片子的计划,这是与哥伦比亚公司的合作。双方计划在7年中拍7部片子,并尽可能延长合作。

关于两人离婚的一个故事这样说:乔治·波姆接到阿兰·德隆的电话,让他在公文包里找出一封信交给罗蜜。罗蜜·施耐德得知阿兰·德隆打来电话而不与她讲--话,斥责波姆不为他们接通电话,波姆支支吾吾。在去摄影棚的路上,她逼他说出实情,他终于拿出那封15页长的信。晚上,拍摄结束后,她看了那封信。罗蜜几近崩溃,泪水随之而来,靠着镇静剂和酒精的帮助。她才坚持拍完了整部电影。

许多年后,罗蜜·施耐德说:“这个故事不是真的。因为阿兰从不写信给我,而只是写字条。”

关于这件事的另一种说法还不太离谱:据说,阿兰·德隆在电话上简短地告诉罗蜜·施耐德为什么要离开她。他说,她太好了,而他不可能成为一个好丈夫,等等。结果和上面的故事一样——眼泪,崩溃,但一直坚持到拍摄结束。

这个故事中还有一个刺激的说法——拍摄过程中,罗蜜·施耐德与著名的好莱坞制片人罗伯特·伊文斯开始了一段充满激情的关系。但这也是不可能的,因为直到罗蜜·施耐德与亨利·麦恩分手后,她才认识罗伯特·伊文斯,这已是多年后的事了。

事实是(罗密·施耐德保留了许多字条),罗蜜回到巴黎的寓所时,发现一束玫瑰,下面有一张德隆写的字条:“我与娜塔利去墨西哥了,祝好!阿兰。”她也保存着维斯岗提的电报,他在报纸上得知两人关系结束时,向她表示“我爱你,罗蜜娜·卢卡。”

罗密轻视了他们的分离,也错误估计了阿兰拈花惹草的爱好。在她忙于工作的时候,一个叫娜塔丽的女人粘上了阿兰。她性感、放浪,不顾廉耻。她最大的愿望就是飞速结束自己默默无闻的命运。她跟阿兰说自己与罗密就像双胞胎,她为他拿衣服拿饮料拿剧本,总之像个影子一样与他寸步不离。终于她如愿以偿地怀了孕。罗密拿到了他们的照片,娜塔丽洋洋得意地坐在阿兰·德隆怀里,脸蛋漂亮俗气,身材矮胖,显出一种直率的农村女人所具有的挑衅般的自信。

对于阿兰·德隆来说,这种情况已经不是头一回,这个法国电影界的花花公子,似乎无法控制自己的本性,只要罗密转过头去,他就和别的女人调情。但是这一次不同:现在的这个女人,熟悉他的粗话和他那诞生于贫穷之中的顽强奋斗的愿望,而且她怀了孕。阿兰的说辞是“我最憎恨罗密出生的那个社会阶层,不幸的是罗密被这个阶层打上了烙印。我不可能在五年之内抹去她被灌输了20年的东西。在她身上常有两种截然不同的性格:我爱其中一个罗密胜过世界上的一切,我恨另一个罗密也同样强烈。

最终,他给罗密留下一封长达15页的信件,并在家中留下作别的黄玫瑰以了结他们六年的情缘。几个月后,阿兰娶娜塔丽为妻。

罗蜜用剃须刀割开手腕的血管自杀,但被一个朋友发现并救了她。

他认识一个正直的医生,照顾了罗蜜并对此保持沉默。

正如乔治·波姆对他所知道及经历的一切保持沉默一样。罗蜜·施耐德从没有忘记这一点。

几年后,在法国南部与亨利·麦恩的婚礼上,乔治·波姆是证婚人,她的手腕上还可见到一条淡淡的疤痕

永远的茜茜公主。

沉痛...

别了,我的布蓓蕾(布蓓蕾,德语小宝贝的意思)

——1982年5月29日,罗密死于心急梗塞,阿兰德龙的悼词

我凝视着你那长眠不醒的面容。我就在你的身边,你的床头。你身着一件黑红相间的长裙,上衣还绣着花。我觉得这好象是花,但这无关紧要。我来向你道别,永别了,我的布蓓蕾!以前我就是这样称呼你的。德语的意思是:“小娃娃”。我看的不是花而是你的面庞。我觉得你很美,可能你从来都没有象今天这样美。这是我生平第一次看到你这样安详、从容(这对你来说也是第一次)。你是多么的恬静、清秀,你是多么美啊!就象有一只手,轻轻地拂去了你脸上由不幸带来的烦恼和忧伤的一切痕迹。

我凝视着你那长眠不醒的面容,别人告诉我,你已经与世长辞了。我在想你,想我,想我们的往事。我有什么该受到谴责的地方吗?人们在自己曾经爱过和一直在爱着的人面前,总是这样扪心自问。这种想法涌上心头后,又消失了。我想自己是无可指责的,但是,他却是有责任的……是的,我有责任。那天夜里,你的心脏是在巴黎停止跳动的。我有责任,因为25年前,我曾被选中在电影《克里斯蒂娜》中与你合作。那天你从维也纳来,我在巴黎等着,手捧一束鲜花,当时我都不知该怎样拿才好,制片人对我说:“当她走下飞机的时候,你就向她走去,把花献给她。”我就象个傻子一样,捧着这些花等待着,身旁围了许多摄影记者。你下了飞机,我迎上前去。你问你的母亲:“这年轻人是谁?”她答道:“大概他就是你的合作者阿兰·德隆吧……”后来什么事也没有发生,我们并没有一见钟情,没有。

后来我去维也纳拍片子。在那儿,我疯狂地爱上了你,你也爱上了我。我们经常象恋人那样互相问道:“谁先爱上的,你还是我?”我们开始数数:“一、二、三!”然后回答:“不是你,不是我!我们俩!”上帝啊,我们当时是多么年轻、多么幸福!拍片结束后,我对你说:“和我一起到法国生活吧。”你以前已经向我表示过:“我愿意去法国生活在你身边。”你还记得吗?你的家庭、父母都很愤怒。整个奥地利、德国都把我看成是强盗、骗子,都谴责我夺走了“皇后”!我是一个不会讲德语的法国人,你呢,布蓓蕾,你一句法语也不会讲。

开始,我们无声地相爱着。我们互相看着,笑着。几个月后,我还是不会讲德语,你已经开始讲法语,而且讲得很好。我们一起在法国演出了戏剧。维斯孔迪当时是导演,他说我俩长得很象。当我们愤怒和苦恼的时候,当我们为生活担忧的时候,我们的眉宇间都有一个“V”字。他把这叫作“伦勃朗的V字”。他解释说,这位画家的自画像上都有这个“V”字。我凝视着你那长眠不醒的面容。“伦勃朗的V字”已经消失,你不用再担惊受怕提防别人了。没有人再打扰你,你可以安息了。

我看着你,看了又看。我对你是这样的熟悉和理解,我知道你的为人和你的死因,正象别人所说,我了解你的个性。我对别人说道,罗密的性格就是她本人的性格。你很粗暴,因为你很固执。你是一个很早成名甚至是过早成名的孩子。一方面。你显得孩子般地任性、易怒、变化无常,当然这总是有理由的,但你的情绪总是不可捉摸。另一方面,你是个业务上的权威。这点不错,但你却是一个不很懂得自己在玩什么、和谁玩、为什么玩的孩子。在这种矛盾中,忧愁和不幸就顺着这个缺口乘虚而入。怎样对别人解释你曾经是怎样一个人,我们这些演员又是怎样的人呢?对别人该怎么讲,由于总是扮演、表现那些我们不一定熟悉的人物,我们变得失去理智、晕头转向了。怎样对别人解释,这是多么艰难。需要有多大的个性力量和精神平衡才能勉强有立足之地啊!……但是在我们这个世界,我们这个手技演员、丑角和空中杂技演员的马戏团里,聚光灯给我们打上了一层荣誉的光环,我们怎样才能得到这种精神平衡呢?你曾说过:“我对生活一无所知,但演起电影来却得心应手。”不,“别人”是不会理解这点的。他们不懂得,一个演员越是伟大,他在生活中表现得越是笨拙……在你安息的时候,我在你身旁喊叫着、哭泣着,不、不、不,这种可怕的职业不是妇女所能干的,我很清楚这一点,因为作为一个男人,我对你最熟悉、最理解,因为我也是一个演员。我们是同一类人,讲同一种语言,只不过我是个男人罢了。别人不能理解我们。演员们能理解,“别人”不理解,这无法解释。别人不能理解象你这样的演员会死于这个职业。

开始,你经常饮酒和服安眠药,后来成了习惯和需要。最后,什么也代替不了酒和安眠药了,受损害的心脏停止了跳动,因为它已经疲惫地跳不动了。

别人说,你儿子大卫的夭折使你绝望而死。不,他们错了。大卫的丧失并不是你致死的原因,而是给了你致命的一击。不错,你曾对你最后一个理想的生活伴侣勒昂说过:我好象走到了隧道的尽头。不错。你是想活下去,本来也是应该热爱生活的。星期六的凌晨,你果然走到了隧道的尽头。然而,当你的心脏停止跳动时,只有你一个人清楚,那才是隧道真正的尽头。

我随想随写,东一句、西一句。布蓓蕾,你是这样的好强,你选择了演员这个职业并且热爱这个职业,但你从来不接受也不能理解这个职业中的人情世故。你不懂得你是个著名人物这一点的重要性。作为一个演员,你一直是光明正大的。你从来不得安宁,象一头被追逐的牝鹿走投无路。你感到个人生活受到了围攻、伤害和侵犯。你很清楚,命运对于你总是一手赐予,一手又收回。

我们一起生活了5年多。你陪着我,我伴着你。后来,生活——我们俩与他人无关的生活将我们分开了。但是我们经常通电话。是的,确实如此,我们相互“呼唤”。随后,《游泳池》在1968年开拍。我们为工作又相聚在一起。我到德国去找你,并认识了你的儿子大卫。

我们在这次合作之后成了兄妹。我们的关系既纯洁又明朗。我们不再互相迷恋了。更值得宽慰的是,我们情同手足,形离神合,息息相通。你后来的生活印满了不幸和忧愁的足迹。“别人”说:“多出色的艺术家!”“多出色的悲剧演员啊!”他们哪里知道,你这个银幕上的悲剧演员在生活中也扮演着悲剧角色,并为此付出了巨大的代价。他们猜想不到,你在银幕上才华横溢是因为你体验了生活中的悲剧,你之所以能够打动观众,是因为不幸启发了你的艺术灵感。你只有在被不幸之火点烧时才光彩耀人。噢,布蓓蕾,这是需要付出多么大的代价啊!可是,我终究是你的痛苦的分担者而不是旁观者。

然而,直到大卫死前,还有事业在支撑着你。后来大卫去了,事业也不足以维持你的生命。所以当我知道你也去了的时候,我并没有感到意外。使我感到意外的不是你死于心脏衰竭,而是你这并非自杀的自杀。我说:“这就是隧道的尽头。”

我凝视着你那长眠不醒的面容。昨天你还活在这个世界上。那是夜里的事了,你和勒昂回到家,你对他说:“你去睡吧,我就来,我听听音乐,再和大卫待一会儿。”每天晚上你都重复这句话,临睡前独自一人回想死去的儿子。后来你坐下,拿起纸笔开始画画。你正给你小女儿萨拉画着,你的心脏突然剧痛起来。你已经是那样的美丽、富有、著名,你还需要什么呢?你需要的是安静和一点点幸福。

我凝视着你那长眠不醒的面容。我对自己说:你爱过我,我也爱过你。我使你成为一个法国人,一个法国明星。正因为如此,我感到负有责任。由于我,你热爱的这个国家——法国,变成了你自己的国家。你将留在这里,永远安息在法国的土壤中。

布蓓蕾,我看着你,看了又看,看不够。我要对你一遍又一遍地说,你从来没有象现在这样秀美,这样从容。放心睡吧,我守在你的身旁。我从你那学习了一点德语。这些话是:我爱你。我爱你。我爱你,我的布蓓蕾!

他真的爱她吗?如果不爱,怎么会有这样情深意切的文字?如果爱,为什么给了她最深的伤害?拥有时不曾珍惜,失去时追悔莫及,为什么相爱的人不能永远在一起!!!

献给罗密施奈德的25秒

“……大家都知道,我平生不按规矩办事,

请大家持续鼓掌25秒钟

……

我想把掌声献给一位女士

就是25年前逝世的伟大女演员罗密施奈德小姐……”(掌声响起)

这是阿兰德龙在第60届戛纳电影节颁奖典礼上说得一段话,作为颁奖嘉宾为最佳女演员颁奖之前说了这段话。

我真的不想再去想/猜测阿兰德龙是以什么样的心态说这句话的,累了。。。。。爱情,一道难解的谜题

p.s.

Sissi博物馆--------霍浮堡皇宫

爱华网

爱华网