根据传统的要素禀赋理论,战后美国出口的应是资本密集型产品,进口劳动密集型产品;但美国经济学家华西里·列昂惕夫采用投入产出法对战后美国对外贸易发展状况进行分析后,却发现,美国美国进口的是资本密集型产品,出口的是劳动密集型产品。这与赫--俄模型刚好相反。由于赫--俄模型已经被西方经济学界广泛接受,因此里昂惕夫的结论被称为"里昂惕夫迷"或"里昂惕夫反论"。

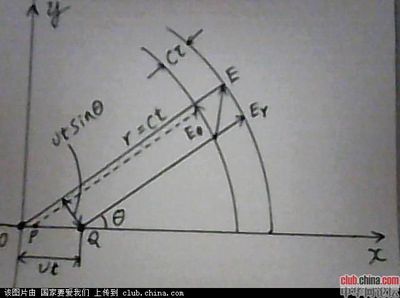

1953年里昂惕夫在费城的美国哲学协会上宣读了题为《国内生产与对外贸易:美国资本状况的重新检验》的论文。论文根据1947年美国200个行业的材料,归纳为50个部门(其中38个部门的产品是直接进入国际市场的),制定了“投入-产出表”进行了一系列的计算,其中的一个结论性统计表如图.

在表中,美国出口品所需的资本比进口替代品约少16%,出口品所需劳动比进口替代品约多7~8%。对此,里昂惕夫认为,美国平均每百万美元的出口与国内生产等量的进口替代品相比较,在出口中包含较少的资本和略多的劳动,故美国参加国际分工是以劳动密集型产业的专业化为基础。即美国进行对外贸易目的在于节约其资本而处理过剩的劳动。他指出,过去广泛流行的美国经济的特征与世界其它地区相比是资本相对有余而劳动相对短缺的看法已被证明是错误的。里昂惕夫的这个结论与赫克歇尔-俄林定理完全相反。赫克歇尔-俄林定理认为,生产要素配置的差异是贸易发生的原因,一国必然生产并出口密集使用其丰饶要素的产品,而进口密集使用其稀缺要素的产品。因此里昂惕夫的结论一时轰动西方学术界,称之为“要素稀少性定理中的里昂惕夫反论”。后来,里昂惕夫根据1951年的材料,对1947年的计算结果进行复核和修正,在1956年提出了第二个研究报告,题为《生产要素比例与美国贸易结构的进一步理论和经验分析》,结果仍发现美国进口替代品所占有的资本高于美国出口品约6%,如把投入-产出系数中的资本替代也考虑在内,则高出17.57%。里昂惕夫反论依然成立。

为解开里昂惕夫反论,西方学术界提出了一些解释,如劳动效率说﹑消费偏向说﹑贸易壁垒干扰说﹑人力资本说和美国经济延伸说等,力图从不同角度来解释这一反常现象,但截至90年代初仍未找到一个能为经济学界共同接受的解释。

1.劳动熟练说(Skilled Labor Theory)

劳动熟练说又称人类技能说(Human SkillTheory)和劳动效率说,最先是里昂惕夫自己提出,后来由美国经济学家基辛(D.B.Keesing)加以发展,用劳动效率和劳动熟练或技能的差异来解释里昂惕夫之谜和影响进出口商品结构的理论。

里昂惕夫认为,“谜”的产生可能是由于美国工人的劳动效率比其他国家工人高所造成的。他认为美国工人的劳动生产率大约是其他国家工人的三倍。因此,在劳动以效率单位衡量的条件下,美国就成为劳动要素相对丰富、资本要素相对稀缺的国家。这是他本人对这个“谜”的解释。为什么美国工人的劳动效率比其他国家高呢?他说这是由于美国企业管理水平较高、工人所受的教育和培训较多、较好,以及美国工人进取精神较强的结果。这些论点,可以看作是熟练劳动或人类技能说的雏形。但是,一些人士认为里昂惕夫的解释过于武断,一些研究表明实际情况并非如此。例如,美国经济学家克雷宁(Krelnin)经过验证,认为美国工人的效率和欧洲工人相比,最多高出1.2-1.5倍,因此,他的这个论断,通常不为人们所接受。

后来,美国经济学家基辛对这个问题进一步加以研究。他利用美国1960年时人口普查资料,将美国企业职工区分为熟练劳动和非熟练劳动两大类。熟练劳动包括科学家、工程师、厂长或经理、技术员、制图员、机械工人、电工。办事员、推销员、其他专业人员和熟练的手工操作工人等。非熟练劳动指不熟练和半熟练工人。他还根据这两大分类对14个国家的进出口商品结构进行了分析,得出了资本较丰富的国家倾向于出口熟练劳动密集型商品,资本较缺乏的国家倾向于出口非熟练劳动密集型商品的结论。例如,在这14个国家的出口商品中,美国的熟练劳动比重最高,非熟练劳动比重最低;印度的熟练劳动比重最低,非熟练劳动比重最高。在进口商品方面,正好相反,美国的熟练劳动比重最低,非熟练劳动比重最高;印度的熟练劳动比重最高,非熟练劳动比重最低。这表明发达国家在生产含有较多熟练劳动的商品方面具有比较优势,而发展中国家在生产含有较少熟练劳动的商品方面具有比较优势。因此,熟练劳动程度的不同是国际贸易发生和发展的重要因素之一。

2.人力资本说(Human Capital Theory)

人力资本说是美国经济学者凯南(P.B.Kenen)等人提出的,用对人力投资的差异来解释美国对外贸易商品结构是符合赫-俄原理的学说。他们认为,劳动是不同质的,这种不同质表现在劳动效率的差异,这种差异主要是由劳动熟练程度所决定,而劳动熟练程度的高低,又取决于对劳动者进行培训、教育和其他有关的开支,即决定智力开支的投资,因此,高的熟练效率和熟练劳动,归根到底是一种投资的结果,是一种资本支出的产物。凯南认为,国际贸易商品生产所需的资本应包括有形资本和无形资本,即人力资本。人力资本主要是指一国用于职业教育、技术培训等方面投入的资本。人力资本投入,可提高劳动技能和专门知识水平,促进劳动生产率的提高。由于美国投入了较多的人力资本,而拥有更多的熟练技术劳动力,因此,美国出口产品含有较多的熟练技术劳动。如果把熟练技术劳动的收入高出简单劳动的部分算作资本并同有形资本相加,经过这样处理之后,美国仍然是出口资本密集型产品。这个结论是符合赫-俄原理的,从而把里昂惕夫之谜颠倒过来,这就是所谓人力资本说。

但是这种解释的困难在于,难以具体衡量人力资本的真正价值,因此,并非人人都同意。但凯南将里昂惕夫和基辛的观点进行深化,对熟练劳动说起到了一定的补充解释的作用。

爱华网

爱华网