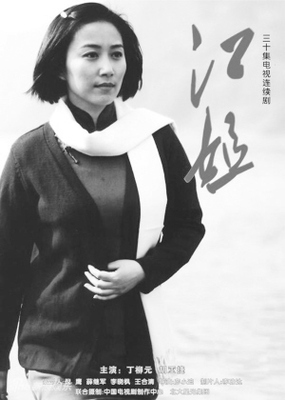

军旅演员丁柳元饰演的江姐更加接近于真实的江竹筠照片源于丁柳元新浪博客

前天晚上,随着《红梅赞》优美歌声的结束,我终于看完了央视一套热播的红色大剧《江姐》。关上电视机,躺在床上,辗转反侧,久久不能入睡,心里总是感觉有许多话要说。

通过小说《红岩》的发表,江姐的故事可谓家喻户晓,江姐的故事先后被改编成歌剧、电影、电视剧和多种地方戏,几十年来经久不衰。

然而,由谭力总编、彦小追导演、丁柳元等主演的30集电视连续剧《江姐》,却颠覆了电影《在烈火中永生》、电视剧《红岩》中塑造的江姐传统形象,彰显出诸多新亮点。

其一,《江姐》首次揭秘了江姐感情生活。无论是《烈火中永生》还是《红岩》,都没有涉及到这一点。江姐与重庆地下党第一委员彭咏梧之间的爱情故事是真实存在的。《红岩》是根据小说改编而成的,而今天的《江姐》更多的是在新解密的历史档案。

剧中的江姐首先也是个少女,老彭的睿智、冷静都在感染着江姐,也逐渐打开了她的少女情怀。通过丁柳元的演绎,让我们看到了一个一波三折的爱情故事。因此,这样的江姐无限接近于真实的江姐。

其二,或许是受《红岩》的影响,可能很多人会疑问:像甫志高这种围绕在江姐身边的人物为何不见了?没有了双枪老太婆,也没有叛徒甫志高,但在反面人物方面却比《红岩》开掘得更深——叛徒角色多了、级别高了、行为复杂了,甚至有先叛变再觉悟,最后和其他先烈一起慨然就义的,这更加还原了历史的真实性。

其三,她让我们看到的不仅仅是一个坚贞不屈的革命烈士江姐,更让我们看到了一个不为我们熟知的,作为一位母亲、女儿、爱人的江姐。一个战争年代真实的女性。

因此,这样的江姐让我们的直观感受就是:形象更加丰满,更加立体,更加有血有肉。丁柳元给我们呈现的是一个更加贴近史实,贴近那个年代的真实江竹筠。这样的江姐,是从更高,更深,更广的角度全面讲述的江姐。

江姐,原型是江竹筠。1943年,因地下工作需要,江竹筠受命跟彭咏梧假扮夫妻。日久情愫萌生,1945年结婚。1946年4月,江竹筠在成都生下独子彭云。1947年10月江竹筠去信请求谭正伦(幺姐)到重庆照顾年幼的彭云。

谭正伦是在江竹筠之前的彭咏梧的多年原配。心中难免五味杂陈。但1948年2月,谭正伦还是冒险到重庆,接过1岁10个月的彭云。而后历经危难,直至重庆解放。此后悉心扶养彭云长大成人。

1948年6月14日,江竹筠被捕,关进渣滓洞监狱,受尽酷刑,坚守秘密。1949年11月14日国民党军统杀害了江姐,并用浓硫酸浸泡损毁遗体。

江姐在狱中曾用筷子磨成竹签作笔,用棉花烧成黑灰做成墨水。1949年8月26日,给谭正伦的弟弟谭竹安写下托孤遗书。其中一段表达了江姐的遗愿:“假若不幸的话,云儿就送给你了,盼教以踏着父母之足迹,以建设新中国为志,为共产主义革命事业奋斗到底”。

刚解放的时候,江姐之子小彭云大概3岁多,谭正伦还不知道彭咏梧和江姐都已经牺牲,抱着一线希望带着小彭云到处寻找他们的下落。据彭云回忆,“当时重庆成立了几个‘脱险同志登记处’,谭妈妈背着我一个挨一个找都没有找到。后来得知母亲被杀害的噩耗,谭妈妈又背着我到埋有被杀害的烈士的地方去找。”

据彭云的中学同学卢晓蓉文章说,她小学5年级时,话剧《江姐》演出,谭正伦妈妈才第一次告诉彭云,台上那位英勇不屈的江姐便是他的亲生母亲。

当彭云已经在北京成家立业之时,谭妈妈的突然去世对他是一大打击。彭云回忆说:“谭妈妈退休后和哥哥彭炳忠一起住在成都,1974年我的儿子壮壮出生后她很高兴。1976年,就在准备到北京来看孙子的前一天,亲友们在成都为谭妈妈饯行,她突发高血压去世了,那年才59岁。我们在北京听到这个消息非常悲痛。房子都准备好了,谭妈妈没能在我这里享受到天伦之乐。”

为了确保情节的准确性,电视剧《江姐》制作方还与江姐的儿子、远在美国的彭云多次联系,征求彭云的意见,核对一些重要的细节。谭力表示,该剧根据史料展现江姐从普通联络员成长为负责人的经历,大部分情节是反映江姐从24岁到牺牲前的成长历程。

为此,以前一直作为背景而存在的江姐的丈夫彭咏梧,这次也走到“前台”,成为剧中男一号。因此,该剧也披露了江姐的情感生活,特别表现了她的丈夫彭咏梧在家乡已娶幺姐为妻,然后又与江姐结合的事实。

谭力说:“老彭以为自己的妻子幺姐在一次火灾中丧生了,才和江姐由革命中的假夫妻成为真夫妻。有关江姐的情感历程本片没有虚构,是要让人们了解和认识一个真实的江姐。”

尽管剧情与史实有些出路,但总体感觉真实可信,而且将其影响力又提到了一个新的高度。在电视剧中,江姐是一位温婉的妻子,一位慈爱的母亲,更是一个坚强的革命战士!

军旅青年演员丁柳元饰演的江姐,不模板化也不脸谱化,自然生动地让女英雄江姐旧影重归,形象丰满,有血有肉。那份刚烈坚毅,那份神态气宇,散发出知性的魅力,折射出坚定不移的信仰。

据悉,1965年,革命烈士江竹筠19岁的儿子彭云,以优异的成绩考入哈尔滨军事工程学院,1970年毕业后分到了沈阳一家工厂工作。1973年,彭云与在北京工作的大学同学易小冶结婚。易小冶家在北京,外公是杨开慧的舅舅。1975年彭云调到北京四机部一个研究所工作,全家得以团聚。

1977年,恢复高考和研究生考试以后,彭云以优异的成绩考取了中国科学院计算所的研究生。随后,他又考取了第一批公派留学生,赴美国,先后在密歇根韦恩州立大学和马里兰大学学习,取得硕士和博士学位。现定居美国,任马里兰大学计算机系终身教授。

1947年9月江姐一家三口唯一的全家福

江姐儿子彭云在马里兰大学网页上的照片

江姐儿子彭云夫妇与儿子彭壮壮夫妇

爱华网

爱华网