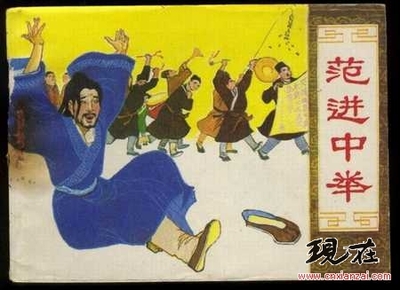

《范进中举》教案

【教学目标】

1、通过品读语言触及人物内心世界。

2、形成多重对话,揭示封建科举制度对知识分子的毒害,批判封建社会趋炎附势得的世风。

【教学重点】

1.体会通过语言、动作等描写手法来塑造人物形象的写法。

2.通过品读语言触及人物内心世界。

【教学难点】

揭示封建科举制度毒害知识分子的罪恶。

【教学过程】

第一课时

一、诗句导入:

高明的《琵琶记》里有这样一句诗:“朝为田舍郎,暮登天子堂。”大家看是什么意思呢?(早晨还是耕种在田的乡野村夫,晚上已经平步青云,登堂入室拜见帝王,贵为人上。)

是什么有如此大的神力能让人的生活发生这么大的变化呢?科举制度。

今天,我们就一起来看一看考中举人的范进的生活变化。 板书课题:《范进中举》。

二、解题:

强调题目对文章里的重要性:题目是文章的眼睛,是文章思想内容的高度概括。因此,我们必须重视对文题的理解,这样将帮助我们更好地理解文章内容,从而达到“窥一斑而见全豹”的快速高效的阅读效果。

㈠解析“范进”:

“进”的意思前进、进取,科举中又有进士一说,文中第一句也说:“范进进学回家”。这样看来,你估计范进的名字里有他的什么愿望?

(补充范进从20岁开始应考,年年进考场,经历了数不清的希望与失望,参加科考已成为范进年复一年的机械行动。可以说,范进把大半生的精力都耗费在了科举追求中!科举使他变得思想麻木、精神萎顿,除了“起承转合”、“子曰”“诗云”,他几乎别无所知、别无所能。他迷失了自我,丧失了起码的人格尊严;苦苦挣扎在社会底层,靠嗟来之食养家糊口。然而就在他没有任何心理准备之时,命运之神猝然光顾。54岁的他不但考中了秀才,接着又一步登天变为了举人“老爷”!)

㈡解析“中举”:

举人和昔日的秀才不可同日而语,一但中举,其父为(老)太爷,其人为老爷,其子为少爷,故有“一世中举,三世为爷”之说。中了举人就意味着一只脚已经踏入仕途,日后即使会试不中也有作学官、当知县的机会。

三、整体感知:速读课文,划出描写范进的有关内容。

四、分析“范进中举发疯”

⑴读了课文,同学们,请问:给你印象最深的是哪一个情节?

预设:“范进中举发疯”这一中心情节。

请同学绘声绘色地复述范进中举后发疯的丑态。

⑵它为什么能给我们留下深刻的印象呢?(学生分析一系列的动作)

简单小结:范进发疯,疯得有特点:

发疯的动作:自己把两手拍了一下,笑了一声----拍着手大笑----拍着笑着

发疯的语言:噫!----好了!----我中了!

发疯的层次:昏厥----疯跑----跌倒----疯走集上

总之,因为作者描写得非常细腻、生动、传神,所以,给我们留下深刻的印象。

⑶怎样治疗这种疯病呢?

报录人在范进发疯后镇定的提出了解救方法,可见他见过类似的情形。这也便是范进形象的典型意义所在,从这一个范进身上我们看到的是一批“心艳功名富贵而媚人下人者”的儒生形象。

⑷中了举就应该高高兴兴去做官,可是,范进看了中举报帖后,为什么突然疯了?当时他的那些不寻常举动,你认为是正常的,还是反常的?(引导学生将注意力集中于三个短句上。)

①你可否从范进中举发疯时的一段语言中获得启示?

(发疯的语言:噫!----好了!----我中了!)

②你认为这段语言中,哪一个字说明了范进发疯的根本原因?

预设1:“中”字!因为中举了,太高兴了,所以疯了。

预设2:“好”字!发疯的表面原因是那个“中”;而“中”之所以能触发范发疯的根本原因却是一个“好”字。因为“中”了以后,有不计其数的好处,不用再挨饿受冻,而可以坐享其成。

⑸齐读“范进发疯”语段

⑹(布置作业)请大家结合课文,试分析下列问题:

㈠范进中相公回家,可曾说过“好”?发过疯?为什么?

㈡范进中举后有哪些变化?你从中能否看清并且理解了“好”的内涵?

㈢请你设想,范进在大嚷“好”的瞬间,他究竟可能想到了什么?

欲知详解,下节分解。

第二课时

一、复习导入

二、重点分析范进,附带分析胡屠户、张乡绅等的人物形象

⑴那么,围绕这个“好”字,请同学们思考以下几个问题。一、范进中相公回家,可曾说过“好”?发过疯?为什么?

预设:没有说“好”字,没有发疯。因为中相公并没有使他改变经济状况和社会地位。

⑵中举前他的经济状况和社会地位是怎样的?从课文中找出原句来。

预设1:经济状况非常贫穷:住的是“茅草棚”;吃的是“小菜饭”“不知猪油可曾吃过两三回”;去乡试回家,“家里已是饿了两三天”。

预设2:社会地位非常低下:胡屠户骂他“现世宝”“癞蛤蟆”“尖嘴猴腮”,还“啐”他吐沫,他还“唯唯诺诺”。

⑶但是,在这样的情况下,他还偷偷参加乡试,这说明了什么?(预设:对功名的极度热衷。)

过渡:以上是范进中举前的种种表现,他还没有得到他想要的“功名”,所以,他既不说“好”,也没有发疯。下面看问题二、范进中举后有哪些变化?我们还是从经济状况和社会地位两方面来分析。

预设1:经济状况明显好转:邻居“有拿鸡蛋来的,有拿白酒来的,也有背了米来的,也有捉两只鸡来的……又搬些桌凳,请报录的坐着吃酒”;胡屠户“提着七八斤肉,四五千钱”;张乡绅送银赠房。

预设2:社会地位也有显著提高:邻居都来帮忙,称之为“范老爷”;胡屠户称之为“文曲星”“贤婿老爷”;张乡绅与之称兄道弟。

⑶(肯定生的答案,并作简单小结)特别是胡屠户前后判若两人,素未谋面的张乡绅也赠银赠房,你认为他们是虚伪的,还是真心的?为什么?

预设:虚伪的。他们巴结范进,是因为范进“中了”“好了”,对他们自身都有好处。

师:我们可以用些什么词来形容他们?

预设:趋炎附势、嫌贫爱富。

⑷此时,范进对于这些人的巴结,态度又如何?

预设:范进对胡屠户的称呼由“岳父”转为“老爹”;以前与家门口那些做田的、扒粪的拱手作揖,平起平坐,现在与张乡绅迎逢自如。看来,范进也并不是一个老实的角色!而是一个虚伪、圆滑。

⑸通过一系列的分析,我们可以非常明显的看出:中举后,范进的生活发生了翻天覆地的变化。你能说说范进中举发疯时大叫“好”的内涵到底是什么?(请注意表格前后对比)

预设:内涵就是:只要中举了,从此经济状况和社会地位完全改变。以前贫困潦倒,万人唾骂,现在享不尽的荣华富贵,有好多人巴结。

⑹原来如此。那么请你设想,范进在大嚷“好”的瞬间,他究竟可能想到了什么?

(生尽可能发挥自己的想象力,师注意引导,不要太过分)

⑺归根到底,一个“好”字,表明那一瞬间,范进曾产生过多少思想活动。可以毫不夸张地说,那上半世甜酸苦辣的热望,下半世即将纷沓而至的荣华富贵,都随着一声“好”风驰电掣似地卷过范进的脑海。一个“好”字,将范进这样一个封建社会知识分子满脑功名利禄,一心升官发财的形象跃然纸上。这正是作者的点睛之笔!

三、分析本文的主题

⑴基于以上分析,你认为是谁使范进受人奚落,又是谁使范进平步青云?这一切都告诉了你一个什么问题?

预设:封建科举制度!封建科举制度毒害知识分子。

(追问)仅仅使知识分子?胡屠户他们呢?

预设:还毒害了人民。

⑵对!封建科举制度毒害的不仅仅是读书人,还包括像胡屠户、众邻居这些目不识丁的平头百姓。这说明封建科举的流毒已渗透到社会的各个角落,不仅导致读书人为之疯狂,而且导致当时社会中趋炎附势的炎凉世态。

有一副对联为证,请看:“回忆去岁饥荒,五六七月间,柴米尽焦枯,贫无一寸铁,赊不得,欠不得,虽有近戚远亲,谁肯雪中送炭?侥幸今朝科举,一二三场内,文章皆合式,中了五经魁,名也香,姓也香,不拘张三李四,都来锦上添花。”写得入木三分,毫不夸张。

四、拓展练习

1、有人认为:范进中举,大家一片欢喜。而所谓的“大喜”,其实是他个人的“大悲”,乃至民族、国家的“大悲”。就这一观点,发表你的看法。

2、假如范进不中举,他会有一番怎样的境遇?试用描述一下,字数在400字左右。

爱华网

爱华网