作文写作水平的高低,更多地体现于写作过程中的思维能力。如审题就是考查思维的理解力、拟题就是考查思维的概括力、立意就是考查思维的严密性与深刻性等。即便是语言的组织也是与思维密切关联的。所以,作文的写作过程是一个思维过程,而在这个过程中至关重要的就是立意过程中的对立统一和辩证思维。综观近年来的高考作文,多以材料作文现身,因为这种形式更能全面考查学生的思维过程。材料作文往往要求考生根据材料内容自主作文。学生首先碰到的问题就是“立意”,这就要求考生通过对材料的深入分析、研究,挖掘、提炼其内涵意蕴,进而选择一个切入角度,阐述深刻的思想,确定文章表达的主要立意。人们常说,为文立意,贵在高远。为此,考生必须对所提供的材料积极开拓生发,以寻找材料的深层意蕴。提炼主题、开掘意蕴的成败,关键在于立意的大小、深浅以及如何提示其对立统一的辩证关系。虽然每个考生都在表达方式的变化、文体的选用上煞费苦心,这或许可以从外表上取悦于人,但毕竟仅仅是形式上的翻新,未能从实质上提高文章的分量,最终还是掩盖不了浅薄与贫乏。只有增添内涵,深挖主旨,在思维方式的选择上下功夫,方能赢得高分。

一、“小”、“大”之说是对立的统一

小和大是对立统一。不要简单把小和大理解为小事和大事,这样会有失偏颇。同一件大家都认为很小甚至很平凡的事物,只要生发开去,就能挖掘出很“大”甚至非凡的主题和立意。笔者以为从琐事切入并非立意的方法,而是作文的形式、技法。文章立意构思是属于深层次的东西,是一种由表及里,由浅入深的思维过程。

例如第29届北京奥运会会徽──“中国印·舞动的北京”,看似很小而又极为平常的一幅图案,而其中蕴含着极其丰富的内涵,因此,这种小是一种高度浓缩了的形式的东西,是一种意象,你能说这图案小吗?应该说它只是奥运会的一种象征,透过这幅小小图案抒写其丰富的内涵就是一种思维过程──“中国印·舞动的北京”将中国具有5000年历史的书法和印章等艺术形式与体育运动特征结合起来,巧妙地幻化成一个向前奔跑、迎接胜利的运动人形。凝结了中华民族优秀传统文化的神韵,标示了举办地名称,体现了奥林匹克精神,表达了13亿中国人对奥林匹克运动的美好憧憬和欢迎八方宾客的热情与真诚。“中国印·舞动的北京”的每一个构成要素,彰显了先进的审美理念和昂扬的时代激情,是奥运精神与中国文化的完美结合。

所以,“小”、“大”之说:一是亲身经历的、耳熟能详的小事,但其中蕴含着极大的现实意义或深远的历史意义。在立意过程中,考生应该拓宽思路,善于开凿主题或立意,透小见大,并且把大和小这对貌似对立的事物统一起来,从而达到以小见大的主题立意。

如,2004年湖南高考卷的话题是“家庭教育”。“家庭教育”在一般人看来是最平常普通不过的事,大部分考生借此倾倒苦水,痛斥家庭教育带给自己的负面影响。考生跳不出这个“小”层面圈子,但有的考生却以“放飞孩子”为题,借鹰的奋飞蓝天必经历练,引出父母教育子女的方式方法必须转变,不必包办代替这个“大”的意蕴,这可以说是“大”立意的深层面;由此,引出人才培养有“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”的哲理,把“小”和“大”这个对立的事物统一于文章的立意;由一个层面向另一个层面生发开凿──家庭教育关系国家命运,希望父母把孩子从笼中放飞,让他们经历风雨的洗礼,练就过硬的本领。

二是化大为小,把大和小对立统一。

如2005年江苏卷话题作文:“我们常常用古人所说的‘凤头、猪肚、豹尾’六字来谈写作,意思是开头要精彩亮丽,中间要充实丰富,结尾要响亮有力。写作固然如此,仔细想想,小到生活、学习,大到事业、人生,又何尝不该这样呢?”请以“凤头、猪肚、豹尾”为话题,写一篇不少于800字的文章。构思立意时将这个很大的题目化大为小:“凤头”即可理解为基础、开头或开端抑或理想;“猪肚”即可理解为积累创新、追求和发展;“豹尾”则可以理解为成功、成就或收获与喜悦。三者之间既相对独立又对立统一于生活、学习或事业、人生的某个领域的全过程,从纷繁复杂的思绪之中梳理出辩证的思想和哲理,选取一人一事,把“凤头、猪肚、豹尾”视为人生三部曲,演绎成文。

二、“浅”“深”之说亦是对立统一

由浅入深亦是对立统一。不要简单把“浅”与“深”理解成为“一般认识”和“特殊认识”,而应理解成是在一般认识的基础上的一种认识深化的思维过程。

2004年北京卷的话题是“包容”,若从一般层面上理解是对他人的认同、接纳、宽解是善良的品德,这无疑是正确的。但这仅仅是一种浅层次的思考,没有将事物所蕴涵的道理由浅入深并联系实际运用对立统一的观点审视思考。白居易说:“文章合为时而著,诗歌合为事而作”。我们写文章不仅是反映生活,更重要的是表现生活,用小文章反映大主题,用普通生活反映特殊生活,用浅层事理反映深刻道理。正因为这样,所以有的考生以“包容超越了国家、语言和文化的界限,是人类共同拥有的品德”立意;然后说,“包容是一种智慧,一种气度”,“包容是一种修养,一种境界”;接着,把笔锋一转,说“包括并不等于放任和纵容”,“更不等于沉默与忘却”;收笔再谈包容的含义“包容是海纳百川,包容是厚德载物,包容是淡泊明志,包容是宁静致远”。这样写,使“包容”的内涵不仅丰厚而深刻,而且运用了辩证思维的形式,从而使思维更加严密。

又如2005年湖北卷:阅读下面的文字,根据要求作文。“诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故能写之。出乎其外,故能观之。入乎其内故有生气。出乎其外,故有高致。”这是王国维《人间词话》中的一则文字,论述了诗人观察和表现宇宙人生的态度和方法。其实,这则文字所含的思想,对我们为文、处事、做人以及观赏自然、认识社会,都有启发。构思立意时必须抓住“入”和“出”辩证关系,“入”浅近,“出”深邃。譬如,对待人生、事业,既要认真规划、积极经营(“入乎其内”),又要及时总结、有所思考和感悟(“出乎其外”)。只有这样,才能从生存走向生活,创造更加辉煌的事业。

三、辩证之说是思维的至高境界

辩证之说是思维的至高境界。思维的表达方式常拘泥于定势或存在偏颇,因此,要使思维既深刻又严密,立意过程中最好的办法就是运用辩证思维分析说理。能够小中见大,浅中见深并且运用对立统一的观点去立意,文章的基本思路应该说是很清楚的,如果立论说理过程中更好地运用辩证思维的方法分析事物,使说理更加舰长,阐述更加深刻而严密,就能使你的文章倍增亮色。作文更加看重考查考生的思维过程及其严密程度,虽然形式也重要。

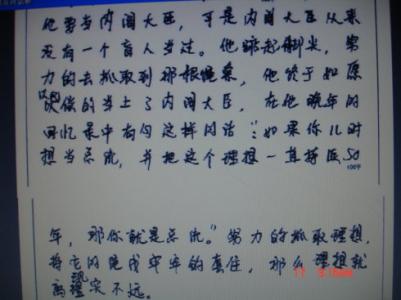

例如苏武和王昭君材料是学生常用的,2004年的全国高考作文话题是“遭遇挫折和放大痛苦”,有的考生这样引用这两则材料:苏武北海牧羊、昭君出塞,可谓“遭遇挫折”,苏武终不变节、昭君促进民族团结,是直面痛苦;由此推出,“遭遇挫折”“直面痛苦”是人生的必备课题,如珍珠之于沙砾,彩虹之于风雨;把“挫折和痛苦”──“操守和气节”──“意志和目标“通过辩证分析统一起来。最后,归结到“只有在遭遇挫折时排解痛苦,积蓄力量,为新的目标奋斗,生命之花才常开不败”的哲理。1996年高考大作文提供了两幅漫画,要求以“我更喜欢漫画《X X X X X》”为题写一篇议论文,这更是考查考生辩证的思维能力。首先,考生必须透过画面看到画面反映出的社会问题,又不能局限于画面。其次,要对两幅画进行比较,在比较的过程中又不能轻率肯定和否定,否则,不能体现“更”的意思。必须辩证、客观表达自己喜欢的感受并且论述为什么更喜欢的理由。此次作文可以说从审题到构思、立意、表达等方面都是对考生辩证思维能力的一次大检验了。

1997年高考大作文要求根据材料自选角度,联系实际,写一篇议论文。此次作文思考的焦点、思考的深度,仍然是考生立意与分析的关键。因为两个材料的结果是逆向的,不是常见的同向重复,把这两个材料结合起来辩证地思考就成了考生作文质量优劣的关键了。

作文的写作过程,实质上就是思维过程的一种反映和表现。思维品质的优劣从某种角度上影响了作文的品位,因此,思维方式的训练和思维品质的养成应该成为每个考生在复习备考中的第一要务。

爱华网

爱华网