雅集自古有之,作为文人雅士吟咏诗文、议论学问的集会,旧时堂会也算是雅集的一种形式。曲艺名家们集会演唱,是文人巨贾们所热衷的风雅之事。就像西方沙龙在东方世界的镜像,它让我们看到了旧日人们追求美好生活与精神享受的一种生活观念。

说到旧时堂会,不能不提到自明代中叶以来传奇的兴盛,明代的士大夫大多通晓音律,更是不乏著名的剧作家。尤其是昆山腔独领风骚之后,许多官宦文人能自制传奇,供伶人敷演,甚至自家蓄养戏班,于是江南的戏曲艺术达到空前繁荣。这种演出多在府邸宅第,使艺人呈演于自家的红氍毹之上。江南此风最盛,如今天上海豫园的点春堂就曾是潘家举行堂会的所在,演出达百场之多。

自元杂剧开始,北京戏曲演出的形式多种多样,堂会演出至少从明成祖定都北京以后就有了,形式也各不相同。那时大官僚和富商家里蓄养戏班的风气也很盛,我们看《红楼梦》就知道,贾府从苏州买来一些女孩子,然后请人在家里教习并蓄养起来。家里的戏班演出是经常性的,但是班小演不了大戏,只能作为平时的家庭娱乐。

官僚、富商们觉得这样不足过戏瘾,于是就将别家戏班请来,或者将不同班社的演员会聚到家里演出,这种形式就称为堂会。堂会形式从明代一直延续到1949年初(北京最后的堂会大概是1949年1月名医萧龙友先生80寿辰的堂会),长达五六百年时间,这也是北京一个特殊的现象。外地也有堂会,但是相对来说没有北京这么兴盛,我们可以从梅兰芳先生的《舞台生活四十年》、韩世昌先生的《我的昆曲生涯》等著作中了解到当时许多堂会的情况。一些大官僚、富商宅第中,一个月的堂会最多能达到二十几次。举办堂会演出总有一个由头,比如说老人过生日,或者是孩子满月、官员升迁等喜庆活动就是最好的由头。堂会演出不一定拘于宅第府邸,也可以借用大饭庄和会馆,如北京有名的大饭庄金鱼胡同福寿堂、隆福寺福全馆、灯草胡同同兴堂、西单报子街聚贤堂,乃至于北京正乙祠、奉天会馆、织云公所等,都是经常举办堂会的地方。

讲述人 赵珩

文化学者,多年来从事中国文化史、北京史和戏曲史等领域的研究,著有《老饕漫笔》《彀外谭屑》《旧时风物》《老饕续笔》等书。

探寻 堂会佳话

堂会,这一被人们美誉为“眼前耳边的乐趣,席间身旁的雅兴”而备受雅俗共赏的艺术表演形式,曾是旧时帝王将相与豪门大宅的专享。如今,这一洋溢着古色古香气息且雅俗共赏的艺术表演形式,在销声匿迹了数十年之后又重燃复兴之火,不免让人们探究感怀曾经的风华年代。

堂会的演出形式

堂会演出的场地多是选择在有戏台的宅邸之中,一些深宅大院的花园或跨院中多设有小型戏台,如北京宝钞胡同那王府的戏台,金鱼胡同那家花园中的戏台等。没有戏台的人家也可在院中搭起临时性的简易舞台。堂会的演出时间可以很长,一般来说从下午两三点钟开始到深夜为止,能达到八九个小时,演出的剧目可能有十多个。甚至有从上午就开锣的,不过压轴和大轴总要在晚上。

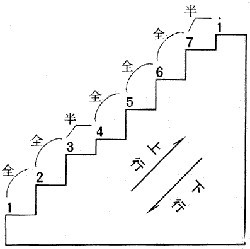

堂会戏与剧场演出有所不同,首先是有点戏的形式,就是戏班拿着红纸写的单子,请主人家点戏。主人为了客气,也请重要的来宾帮助点戏,以表示对客人的尊重。点到的戏不能说不会,所以,当时一个演员会150出到200出戏不算稀奇,点什么戏都能唱。后来,也有预先定好戏码,制成油印或石印戏单的。有很多外面不常演甚至长期绝迹于舞台的剧目,由于主人家要看,也会在堂会上出现。

其次,外面的商业性演出一般是一个班社占据一个剧场,不同班社的名角很难约到一起,除非赈灾等公益性活动才能有很多名角在一起演出的合作义务戏。但堂会就不同了,根据主人家和戏剧界的交情,可以邀请不同班社的主要演员来凑几出合作形式的拿手戏,这也是堂会非常吸引人的地方。当然,演员所得的收入也要远远高于营业演出的戏份儿。

第三是清朝中叶以前,对于旗人的管理非常严格,他们不被允许进剧场看戏,但并不禁止出席堂会,到人家府邸去看戏。同时,旗人家也可以请戏班来演堂会。

第四是堂会这种形式可以边吃、边聊、边看,比较随便,而且演出环境也比剧场要好。剧场或热或冷,又肮脏,有些人看戏时大呼小叫不文明,但看堂会戏时就要收敛得多,所以,看堂会戏的环境远比剧场要好。

第五是可以为女宾提供看戏的机会。民国以前,女宾是没有可能到剧场看戏的,却可以进入堂会,于是,很多人就变着法打听哪一家有堂会演出。当时,北京城的生活环境和社会环境跟今天不一样,人口也要少得多。某一宅第有什么举动,可以说四九城都能知道。尤其是那些名角,比如像杨小楼、余叔岩、梅兰芳以及后来的很多名角到什么地方出堂会,消息都会不胫而走。

堂会演出的趣闻

当时,虽然很多大宅门的门禁很严,但戏迷依旧能钻头觅缝找路子。一种办法就是转托关系,还有一种干脆就是混的。怎么混呢?生日庆典大家都要送礼,咱们中国人不讲究当面打开包看。戏迷也能封一个红包,里面的钱可能极少,因为不打开,就可以冒充亲友进去混吃混喝混戏看。

堂会演出都是非常精彩的,前面的帽儿戏可能比较乱,但到了倒数第四、第三出戏上演时,也就是晚上八、九点钟正戏开锣后,大家就会安静下来,聚精会神地观剧了。

也有些堂会实行请柬制。有人没有请柬,最后被人识破,不得不哀告请求在边上听听,大家看他可怜,也就同意了,这样一来就造成堂会戏拥挤不堪。可以想见,就是再阔的大宅门,容量也是有限的,记得韩世昌先生就曾写到过夏天演出时汗流浃背、拥挤不堪的状况。这样到了压轴、大轴戏要上演的时候怎么办呢?有的人家竟诡称闸盒坏了,没有电了,戏演不了。当时漆黑,一片哗然,主人和一些贵宾到房间里面休息或吃个宵夜,很多人耐不住性子走了。等重新修好电灯,大放光明时,可能人已走了三分之一,再重新开锣。

堂会戏还为票友提供了一个登台的机会。有些当时在北京叫做“耗财买脸”的人,自己有极大的戏瘾,可又不能下海,也不能到外面去参加营业性演出,于是,便在堂会戏中串演一两个角色。虽被戏曲界称为“棒槌”“丸子”,却满足了个人过戏瘾的要求,甚至还有很多名角给他配戏。

当时堂会戏能兴盛到什么程度呢?就是凡有好的堂会便能影响了整个北京剧场的正常营业性演出,上座率都会锐减。观众流失了,演员也流失了,这是一个很特殊的现象。所以说,堂会戏是为少数人服务的,但在戏剧史上也占有重要的地位。因为很多名角很难有机会凑在一起演出,只有在堂会戏中,才能达到强强联合的精彩阵容。

近现代的戏曲史中,有些堂会戏是可以载入史册的演出,盛况也可谓空前绝后,如1917年在北京那家花园举办的欢迎广西军阀陆荣廷的堂会,谭鑫培抱病出演了《洪羊洞》;1931年上海闻人杜月笙为高桥杜氏祠堂落成,广罗京津沪名角连唱三天的大型堂会;1937年张伯驹先生40寿辰并为赈济河南水灾在隆福寺福全馆的堂会等,都至今为人乐道,成为梨园佳话。

堂会大事记

杜月笙的堂会情结

1931年6月,上海闻人杜月笙为其宗祠落成,举行了一连10天的堂会,轰动全国。期间最轰动的正是日夜开演的6台堂会戏,演的全是京剧。当时正是京剧的黄金时代,“四大名旦”正在壮年,“四大坤旦”成名不久,除余叔岩外,马连良、谭富英、言菊朋等这些名震南北的名角,全部被邀请来,还有上海的著名演员和闻名的票友。这3天6台的戏,几乎全是珠联璧合、“人间难得几回闻”的好戏。

梨园界的反串之乐

梨园界办堂会戏请同行者,大都反串饰演,以为添趣。1919年9月11日,余叔岩为母做寿,在正乙祠举办堂会。白天演出杂耍,晚上演出京剧。其间名伶反串,妙趣横生。如东道主余叔岩在大轴戏《辕门射戟》中起扮刘备。此剧由梅兰芳反串吕布,穆麻子扮演张飞,李寿山扮演纪灵,阵容整齐。梅兰芳扮相英俊,风度翩翩,唱腔刚健委婉,一洗脂粉之气,观众为之倾倒,把堂会推向高潮。

京城最后的堂会盛宴

1949年1月,京城“四大名医”之首萧龙友先生过80寿诞,广发请帖(自制木版印刷的诗书画签,上书80自寿诗),在西单牌楼报子街的名饭庄“聚贤堂”请客办堂会。庆寿之日,社会名人所赠的字画近400幅。陈半丁、汪蔼士、齐白石、梅兰芳、吴镜汀、程砚秋、徐宗浩、荀慧生等皆有佳作。此后,京城办喜庆做堂会的事就极少再现了。

爱华网

爱华网