2015-06-26 11:01

来源:当代中国出版社作者:李钜廉1311次点击:我要评论

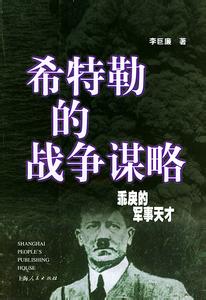

国内唯一从战略层面探讨希特勒战争野心的专著,作者以简洁、生动和客观的笔触全景式叙述了希特勒战争谋略的产生、制定和实施的过程,使读者对繁杂的第三帝国战争史书有了一种清晰的图景。

书名:《希特勒的战争谋略》

著者:李钜廉

书号:ISBN 978-7-5154-0598-8

出版社:当代中国出版社

出版年月:2015年6月

定价:48.00元

【内容简介】

原中国第二次世界大战史研究会副会长李钜廉教授依据各种回忆录、专著、传记和文献档案,力图揭示希特勒战争谋略的思想渊源;他夺取政权后如何玩弄权术毁约扩军;如何纵横捭阖分化瓦解对方的阵营和组成自己的侵略集团;如何作出发动第二次世界大战的开战决策;如何各个击破、以闪击战战略征服欧洲大陆;如何以有史以来最大的欺骗战略突袭苏联;以及如何陷入四面楚歌的困境和最后走向覆灭。

【作者简介】

李钜廉1934年生,广东顺德人。华东师范大学历史系教授,博士研究生导师。曾任中国第二次世界大战史研究会副会长,上海市世界史学会副会长。主要作品有:《战争与和平---时代主旋律的变动》(1999年获上海哲社科著作类优秀成果三等奖)、《血碑——震憾全球的两次世界大战》、《希特勒开战决策研究》、《法西斯体制研究》(合著)、《第二次世界大战百科词典》(主编之一,获全国首届辞书评奖三等奖)等。

【精彩书摘】

《我的奋斗》

1924年的初春,慕尼黑以西50英里莱希河盆地上的小镇兰德斯堡,囚禁着一个15年后发动第二次世界大战的元凶,他就是德国纳粹党领袖阿道夫·希特勒。这位纳粹头子,刚刚于1923年11月在慕尼黑贝格勃劳啤酒馆发动了一场失败的政变,因而被当时德国的魏玛共和政府判刑监禁。但在右翼势力的庇护下,他与另外40名因“啤酒馆暴动”案一起坐牢的纳粹党徒,过着舒适自在的生活。在那座由旧炮台改装的兰德斯堡监狱里,希特勒住在二楼阳光充足而宽敞的七号房间,俯瞰着蜿蜒的莱希河,开始口授《我的奋斗》一书。

希特勒1889年出生于奥德边境一个海关小公务员家庭,是其已年过半百的父亲第三位妻子(不到30岁)所生的第三个孩子。他14岁丧父,其母靠继续领取其父的养老金而没有沦于贫困。少年希特勒是学校里的一个差生。他的一位老师爱德华·休麦博士,在希特勒因“啤酒馆暴动”案受审时曾这样评述他:“我对这个瘦削的脸色苍白的少年记得非常清楚。他肯定是有天资的,虽然只是在狭窄的领域里。不过他缺乏自制力,爱吵闹是无人不晓的,刚愎自用,狂妄自大,脾气暴躁……。他对别人的劝告或者责备报以恶意的敌视,要求其同学无条件地阿谀奉承他,认为自己处于领袖地位。”希特勒对学生时代的老师和同学也无好感,当他成为德国元首后曾多次以轻蔑的口吻谈到他的老师们。只有历史教员,一个狂热的日耳曼民族主义者利奥波德·波奇,得到希特勒的赞扬。他在《我的奋斗》中回忆自己听这位教员上课时的感受:“我们坐在那里,心中常常燃烧着热情,有时甚至感动得流泪……他利用我们处于萌芽状态的民族热情作为教育我们的手段……正是因为我有这样一位教员,历史成了我最喜爱的课目”。

年青时希特勒藐视并拒绝从事谋生糊口的职业,幻想成为艺术家,1907年执意赴维也纳投考美术学院(因成绩不良未被录取)。同年,其母去世,从此浪迹维也纳街头,靠领抚恤金及其家乡姨妈的接济生活。从1907—1913年,这段长达六年落魄于维也纳社会底层的日子,是希特勒的性格和世界观形成的重要时期。他不仅领略了贫富悬殊、冷酷无情的人世冷暖,而且在这个当时奥匈帝国首都维也纳,目睹了种种街头群众运动和尔虞我诈的政治权术争斗。这一切强化了其少年时期就开始养成的冷漠孤辟和刚愎自用的性格。希特勒在口授《我的奋斗》中回顾说:“在这个时期中,我形成了一种人生哲学,一种明确的世界观。这些东西当时成了我的行动的巩固基础。此后我很少扩大这个基础,也没有改变什么……。对我来说维也纳是一所冷酷无情的学校,但是它在我的一生中给了我最深刻的教训”。

处于20世纪初叶资本主义社会动荡与危机的年代,怀着强烈个人权欲野心的希特勒,囫囵吞枣地吸收了那时流行的种种思潮:诸如泛德意志主义、种族主义、反犹主义、军国主义、地缘政治学、新马尔萨斯主义、极权主义和尼采的超人哲学等等,形成了他的社会政治信念和行动哲学。那时他的周围,全都是些失去昔日社会地位而挣扎于底层的破落小资产阶级分子。对自己的沦落充满恐惧,对现实社会充满仇恨,对个人的飞黄腾达充满渴望,对财富和权势充满贪婪,对上层和别人的成功充满妒忌。这种沉沦小资产阶级圈子里的氛围和冷酷无情的现实生活,浸润着希特勒的灵魂,使他把社会达尔文主义的生存斗争理论奉为圭臬。他在《我的奋斗》中说:“人能够生存……不是靠人道主义,而只是靠最残酷的斗争手段……强者、能者胜利了,而无能者、弱者失败了”。希特勒不信任任何人,不委身于任何人。他不承认有任何忠诚和道德,把人类的不平等和争斗视为自然法则。他自诩高人一等,虽然那时他没有职业和家室,常常饱一餐饿一顿。他憎恨任何民主制度,崇尚个人独裁和暴力,强调“多数不但代表着无知,而且代表着胆怯……多数决不能取代伟大人物”。他尤其不能容忍种族平等的信念,认为相信种族平等甚至比相信个人平等更加有罪。1913年,希特勒离开维也纳越过奥德国界进入慕尼黑,此时24岁的他,已心中充满了强烈的民族主义狂热,充满了对民主主义、马克思主义和犹太人的刻骨仇恨,充满了对强权的渴求和对战争的推崇,并且确信——“上帝选择了雅利安人做地球的主宰种族”。

1914年8月第一次世界大战爆发,在慕尼黑的奥地昂广场倾听德国宣战公告的希特勒十分兴奋。他回顾说:“在热情冲动之下,我跪了下来,衷心感谢上天赐给我能够生活在这样一个时代的幸福机会”。他不顾自己的奥地利国籍。立刻上书德意志帝国的巴伐利亚国王,申请志愿参加巴伐利亚步兵团。他在《我的奋斗》中回忆自己的申请被批准时的情景:“我用颤抖着的双手打开这张文书,高兴的心情没有言语能够形容……几天之内,我穿上那套军服,此后差不多一连6年我再没有把它脱掉”。希特勒被编入巴伐利亚后备步兵第16团第1连,经过短期训练后便于是年10月开赴前线。在伊普莱斯战役,经4天4夜激战,全团3500人只剩下600人。希特勒与其他人不同,他是全身心地投入战争的。与他同在一个连队当兵的人回忆说:他是个奇怪的家伙,他没有收到国内寄来的信和包裹,他不想休假或者女人,当我们都咒骂战争的时候,我们中间就有这个白乌鸦不同意我们的咒骂,他常常会突然跳起来,兴奋地走来走去,狠毒地攻击犹太人和马克思主义者这些“无形敌人”。

由于希特勒极其热情地投入这场德意志帝国争夺霸权的战争,他被提升为德军下士,并获得了一枚很少授予普通士兵的一级铁十字奖章。他一直自豪地佩戴着这枚奖章,直到临死。但是,经过4年的血腥厮杀,德意志帝国终于在1918年战败,并爆发十一月革命而崩溃。德国的战败给希特勒带来巨大的冲击。他在口授《我的奋斗》中回顾说:“当我摇摇晃晃地回到我的病房① ,把我疼痛的头靠在毯子和枕头中间的时候,我眼前漆黑一团……接着是可怕的日子,甚至更加可怕的夜晚……我的心中滋长了仇恨——对那些干出这种卑鄙罪行的人(指发动十一月革命的人)的仇恨”。

不过,一次大战后席卷欧洲的革命危机与社会动荡,也给希特勒带来了机遇。他“决定投身政治”。当时的德国,随着旧帝国体制的崩溃,冒出了众多各种色彩的政党团体。希特勒加入了从慕尼黑社会下层冒出来的小小的“德意志工人党”。他凭借政治权术很快就控制了该党,将其改造成为“民族社会主义德意志工人党”(简称纳粹党)。1923年11月,希特勒发动夺取政权的“啤酒馆暴动”,虽然失败了,却一下子使他在全国以至欧洲出了名。大战时与他同在一个团队的纳粹党的埃耶出版社经理马克斯·阿曼,请希特勒在监狱中写一本书,叙述他怎样从维也纳流浪到变成“名人”,或者是描述“啤酒馆暴动”的种种内幕。作为生意人的阿曼,指望其中的隐秘逸事、勾心斗角的情景和暴动的精彩场面,能够吸引读者。但怀着政治野心的希特勒,深知不能去翻那种对他并不光彩的老账。他认定纳粹运动和未来的纳粹政权,都需要“盲目信仰某种世界观”,决心把自己在维也纳流浪时所形成的政治信念和行动思想,写成一本作为纳粹主义“世界观”①基础的书。

希特勒十分认真地对待此书的写作。书名原先是《四年半②来对谎言、愚蠢和胆怯的斗争》,但负责出版该书的埃耶出版社经理阿曼,从生意人的眼光把它改成《我的奋斗》这个比较简短和吸引人的名称。《我的奋斗》上卷在狱中口授,最初由与希特勒一起坐牢、既做其勤务兵又做其秘书的艾米尔·莫里斯做记录;后来则由另一纳粹党徒、一次大战时与他同团当志愿兵的鲁道夫·赫斯接替。赫斯在“啤酒馆暴动”失败后本来已经逃亡到奥地利,此时应希特勒之召返回德国投案,陪伴“领袖”坐牢。顺便指出,为了报答这种忠诚,1933年纳粹党上台执政后,希特勒指定鲁道夫·赫斯为纳粹党的副领袖,并委任他为内阁不管部长。第二次世界大战期间,赫斯在1941年5月秘密驾机飞往英国,跳伞降落于苏格兰,企图促成英德妥协,演出了有名的“赫斯跳伞事件”。二次大战后,赫斯被纽伦堡国际军事法庭判处无期徒刑,1987年8月作为西柏林斯潘道监狱囚禁的最后一名纳粹战犯,于狱中“窒息”死亡。这些都是后来的事情。

《我的奋斗》上卷在1925年7月首次出版,这时希特勒已经出狱。他接着在贝希特斯加登别墅继续口授下卷,仍然由赫斯负责记录和整理,于1926年12月出版。1928年希特勒又向埃耶出版社经理阿曼,提供了一本关于他就未来德国对外政策基本思想的书稿。不过,这本书稿压在阿曼的办公室,一直到战后才在1961年被挖掘出来,以《希特勒第二本书》为名出版(又称《希特勒的秘密之书》)。《我的奋斗》从1930年起出版合订本,但销量每年只有数千册。1933年希特勒上台执政后,购买和赠送《我的奋斗》成了一种政治“时髦”,其销量猛增至每年近一百万册。在纳粹统治的年代,德国年青人结婚时,向新人们赠送一本《我的奋斗》几乎是一种义务。学生从学校毕业时也人人得到一本。不过它是一本“世界上最少人阅读的畅销书”。希特勒虽然是个天才的演说家,但却是个最蹩脚的作者。他口授《我的奋斗》时,故作学识渊博,矫揉造作,不仅词语臃肿冗长,而且随心所欲地胡扯。虽然由曾在慕尼黑大学攻读的赫斯负责整理,并经过反犹小报主编施丹佛尔神父和反犹诗人捷尔内加工润色,读起来仍然十分难懂和枯燥乏味。很少有人,即使是忠实的纳粹党徒,有耐心去读它。尽管如此,它却是研究希特勒思想和纳粹德国政策的一本十分重要的书。

美国著名记者威廉·夏伊勒,在其《第三帝国的兴亡——纳粹德国史》一书中,曾经这样说过:“要是在1933年之前,德国有更多的非纳粹党人读了这本书(《我的奋斗》),要是外国政治家在不太晚的时候仔细读了这本书,德国和全世界本来是可以免于一场灾祸的。因为,不论你对阿道夫·希特勒可能提出什么其他的谴责,你决不能谴责他没有用书面精确地写下,如果他一旦掌权的话他要把德国变成为怎样的一个国家,他要用德国的武力征服把世界变成为怎样的一个世界”。

责任编辑:有之 爱华网

爱华网