当传统的食品行业与新兴的互联网行业发生碰撞,食品安全也面临着新的挑战。随着国家食品药品监管总局发布《网络食品安全违法行为查处办法》,网络食品第三方交易平台这一新业态将从最初的野蛮生长开始走向规范守序。

《办法》强化了网络食品交易第三方平台和入网食品生产经营者义务,对其所需符合的要求、履行的具体义务以及可能承担的法律责任,均进行了非常明确的规定。这也督促着第三方平台在自律这条道路上走得更远。

责任进一步强化

“《办法》两大亮点是全方位性和可操作性。”国家总局高级研修学院博士后肖平辉认为,在新修订的《食品安全法》中,网络业态中只有网络食品交易第三方平台提供者直接在条文中体现,而《办法》将网络业态做了全方位的展示并设定规则。《办法》针对网络食品两种业态模式——食品生产经营者自建网站的自营模式及利用网络食品交易第三方平台交易的平台模式,对三类行政相对人——网络食品交易第三方平台提供者、通过自建网站交易食品的生产经营者和通过第三方平台交易的食品生产经营者(后两者在《办法》中被合并称为入网食品生产经营者),都做了详细的规定,针对不同特点设定义务和责任。

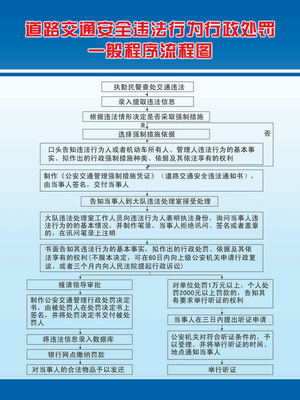

在操作层面,《办法》对新修订的《食品安全法》中涉及平台网络食品安全违法行为的处罚也进行了细化和强化。如新修订的《食品安全法》第六十二条关于“严重违法行为”的规定,《办法》第十五条细化规定,入网食品生产经营者因涉嫌食品安全犯罪被立案侦查或者提起公诉的、入网食品生产经营者因食品安全相关犯罪被人民法院判处刑罚等四种严重违法行为之一,平台提供者发现后,应当停止向其提供网络交易平台服务。新修订的《食品安全法》第一百三十一条关于“严重后果”的规定,《办法》第三十七条就细化为,平台提供者未履行相关义务,导致发生致人死亡或者造成严重人身伤害的、发生较大级别以上食品安全事故的、发生较为严重的食源性疾病的、侵犯消费者合法权益、造成严重不良社会影响五种严重后果之一,县级以上地方食品药品监督管理部门责令平台停业,并将相关情况移送通信主管部门处理。

此外,《办法》还对平台强化了七大义务,分别包括:备案、具备技术条件、建立食品安全相关制度、审查登记、建立档案、记录保存交易信息、行为及信息检查等。

平台内控应升级

最初看起来高大上的互联网企业,如今都已走入寻常百姓家,与老百姓衣食住行的联系越来越紧密。目前,中国四大互联网公司——阿里、腾讯、百度和京东(BATJ)都与网络食品有联系,各自代表一种业态:淘宝天猫代表了网络食品第三方平台;微信有微商(销售农产品、食品、化妆品等);京东是最大的自营网络食品的代表;百度外卖做网络订餐。此外,还有美团、大众点评、饿了么、我买网、1号店、顺丰优选等众多知名平台。不管是“互联网+食品”,还是“食品+互联网”,都发展得轰轰烈烈,共同构成了中国网络食品行业的盛景。在《办法》出台之前,国内各大知名电商平台已根据自身特点,针对食品安全制定了不同的管理制度和策略,设立了一道道安全屏障。

中粮集团创办的B2C电子商务网站——“我买网”,销售范围包括中粮集团自产的所有食品,还有相当一部分是利用集团的海外采购能力引入的进口食品。“我买网”运营总监乔青松介绍,“我买网”的食品管理以质量安全风险管理为基础,通过供应商准入审核、新品引入审核、仓储和物流质量安全与保障、自有品牌质量管理等六大方面进行管控。

由零售巨头沃尔玛创办的1号店,在中国拥有1亿注册用户。其合规总监王捷伟介绍,1号店对产品风险进行评估后,还要对供应商进行风险评估,评估因素包括注册资本,品牌影响力、授权层级、经销方式,从而形成高风险产品清单。

爱华网

爱华网