2月9日,大陆确诊第一例输入性寨卡病毒病。病人是一名34岁的男性,江西赣州市赣县人,为东莞市某公司工作人员,从委内瑞拉归国后出现了发热、皮疹、肌肉酸痛等症状,但并不明显。恰巧他的亲戚是一名医生,认为患者有可能感染了登革热病毒,建议其到医院检查。

医生根据他的旅行史最初也认为可能是登革热,但在依次排查了登革热和基孔肯雅热后,最终确证感染寨卡病毒。

进入春季,蚊虫“苏醒”,登革热、寨卡病毒等蚊媒传播疾病发生的风险有所增加。

根据全国和全省爱卫办的统一部署, 从3月3日开始,厦门市统一组织开展“清洁家园、灭蚊防病”春季爱国卫生行动。

行动将持续两个月,重点对车站、农贸市场、城中村等区域的环境卫生进行治理,彻底清除卫生死角,把防蚊灭蚊的环境治理措施落实到每个社区、单位和家庭,动员群众开展家庭卫生大扫除,并有针对性地采取化学、生物等方法集中灭蚊,确保蚊媒密度控制在较低水平,从源头上切断蚊媒传染病传播途径。

在公共场所,主要由专业消杀队员用高压喷药机、喷雾器等,对周边的环境进行消杀,重点喷洒草丛、污水沟等蚊虫聚集的地方。而在市民家庭,水缸、水盆、轮胎、花盆、花瓶等积水容器就是伊蚊繁殖场所,清除积水、翻盆倒罐,清除蚊虫孳生地,可以有效预防寨卡病毒的流行。

在发生疫情的地区要穿长袖衣裤,在身体裸露部位涂抹防蚊液,使用驱蚊剂或使用蚊帐、防蚊网等防止蚊虫叮咬。要做到这些,需要全市公众的积极配合,除四害讲卫生,预防疾病才有保证。

寨卡病毒 与新生儿小头症、胎儿早死存在关联

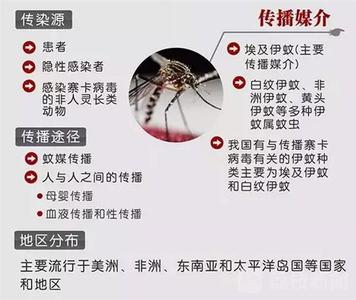

寨卡病毒属黄病毒科、黄病毒属,直径20nm(纳米),是一种通过蚊虫进行传播的虫媒病毒,宿主不明确,主要在野生灵长类动物和栖息在树上的蚊子,如非洲伊蚊中循环。中国疾控中心的专家说:因为寨卡病毒感染与登革热、基孔肯雅热等疾病的症状极为相似,不易分辨。

更为重要的是,寨卡病毒的病毒血症期较短,仅为3天~10天, 一旦错过这个时间段,可能无法检出, 因此通过血清学方法做出诊断可能较为困难。

寨卡病毒感染还是以症状和流行病史为诊断依据(比如到已知或可疑有寨卡病毒的地区旅行,蚊子叮咬 )。

寨卡病毒在2007年以前,只在非洲和亚洲部分国家引发极少数散发的轻症病例。

2007年后在部分太平洋岛国发生寨卡病毒病爆发。2015年5月,巴西出现首例寨卡病毒本地感染病例,此后寨卡病毒病疫情在美洲国家持续传播、扩散。

目前,有本地传播病例的国家和地区已经达到48个,特别是在巴西等寨卡病毒病疫情高发的国家,还发生了新生儿小头畸形及其他神经系统疾病的聚集性病例,引起国际社会广泛关注。

这次寨卡病毒感染之所以引起全球关注,主要原因之一是它与新生儿小头症、胎儿早死之间存在关联。这是目前世界卫生组织对孕妇感染寨卡病毒的研究后作出的判断。

爱华网

爱华网