2月21日,《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(以下简称《意见》)发布,关于“新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区”的规定迅速引发公众关注,尤其“已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开,实现内部道路公共化”一条,更是引起了各种解读。针对社会关注的热点,国家发改委城市规划专家表示,打开已建成住宅小区不会一刀切,也非简单“拆墙破院”。(《南方都市报》2月23日)

若不是国务院的这则《意见》,对于街区制我们可能还停留在美国大片里面的场景。“新建住宅要推广街区制”“原则上不再建设封闭住宅小区”“已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开”,引发舆论普遍关注,人们担心就像当初一哄而上建小区一样,现在又大手笔拆围墙,要是所有小区围墙都拆除,小区内部道路全部公共化,一下楼都是大小马路,对于现在习惯了小区的很多人来说,可能一下子还真不习惯,还可能会带来新的问题,但是后面专家表示,“不会一刀切”,还是让很多人悬着的心放下了。那么问题来了到底是这么多年人们已经习惯的小区好呢、还是推广的街区好呢?这是一个至上而下都需要考虑的问题,个中利弊要仔细分析。

封闭小区经过多年的检验还是有可取的长处。小区在我国已有很长的历史,经过近几十年的建设,小区在方便人们生活上有很大的作用。从上世纪50年代单位“圈大院”,到改革开放后蜂拥而起的封闭住宅小区,让我们的城市居民更习惯和依赖于私密性的住宅环境,目前越高档的小区往往越强调私密保护。同时封闭小区有物业24小时服务,方便人们的日常生活;很多小区防盗系统先进,对于每一家人的财产保护也是无微不至的;封闭小区内车辆相对较少,方便人们的活动,特别是孩子的玩耍;小区还是地标性位置,等等,小区的形成在我国社会发展中还是有很大的作用。对于小区的好处我们是能够看得见摸得着的。

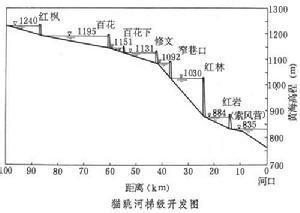

从国外的经验看,街区也有很大的优势。多年来,在经济高速增长的态势下,城市如同摊大饼一样不断向远方延伸。小城市变中等城市,中等城市变大城市,大城市变成了特大城市,随之而来的是产生了一系列的城市病:骑车数量加速增加、人口快速集聚、服务需求增大、交通拥堵、公共服务跟不上、市民幸福快乐程度降低、人际关系冷漠等等。这或多或少的跟我们当前的生活方式及小区形势有关。从理论分析可想而知,小区变街区的好处,一是能够让城市交通畅通起来,一个城市的交通要实现畅通,大动脉不可少、但是小动脉和毛细血管自然不能缺,打通毛细血管,是缓解交通拥堵的必然要求。二是能够更大程度的改善消费环境,小区变街区让公共服务能够得到重视和建设,各种各样的商业服务也能够得到相应的改善。三是能够实现城市绿化和景观的共享,越来越多的城市注意到了街头微公园建设的重要性和必要性,小区变街区优美绿化景观就能够实现全民共享。四是能够改善人际关系,小区变街区不同小区之间的人们相互走动更加方便,不仅在地域上实现了交往的扩大化而且在心理上能够产生更大的积极的安抚情绪。

从城市发展方向和西方国家的先行先试来看,相对于封闭小区,街区也确有其优势,大力发展街区也可谓是顺时之举,但这只是一个方向,也并不意味着小区就一无是处,就没有一点值得肯定和继承的地方。现如今我国推行街区制,不能够一味地一刀切、划指标。第一在具体的执行过程中,不仅需要协同配套的机制政策,更需要制定更加具体细致的执行细则进行配套应用,才能够合理合法的落地实施。从新小区设计,规划管理、法规以及其他部门的协同一并改变。从设计开始,就要把小区公共资源设置为开放模式,但还要考虑业主的私密性和便于管理;规划管理上要对出让用地的边界范围划定。第二不能够侵害已有小区住户的合法无权权益,开放应当有选择性的有秩序的开放,还应当应地制宜,例如在小区的公共部分,根据《物权法》建筑区划内的道路,属于业主共有,在小区的道路、花园绝大多数属于业主共有,那么如何让业主同意这些道路公共化,必须经过严格的法律程序。第三小区变街区绝对不能够降低生活舒适度。居住区楼下的车流增加,增添了交通安全隐患,同时加大了居住区的噪音干扰;商业服务设施所产生的经济活动也必然影响居民的生活感受,降低市民居住的舒适度和生活品质。这就需要小区的物业管理、治安保障、交通安全、业主自治等都需要有大幅度改进和提升,才能适应封闭小区到公共小区的合理需求和转变。

街区和小区,概念不同,主体相同,目的相同,皆服从服务于“城市让生活更美好”。 推行街区制还需要很多的探索,权衡街区的利弊,找到适合的发展模式,才是人们真正需要的。

爱华网

爱华网