钱钟书有个好老婆,但是他没有几本好书。因为他常常把自己的书借给别人,最后,浩瀚的书房里所剩无几。活到最后,钱钟书说,已经无书可读。

钱钟书喜欢把书借给别人,他在《围城》里也讲过借书的好处,大意就是,你要想泡个姑娘,就借书给他,因为一借一还就能见两次,然后两情若是缱绻,便能长长久久。

钱钟书是那种生下来就知道自己要干什么的人:读书、写字、做研究。循环借书,然后做到手上无书,心里万马奔腾。

读书的最高境界就是无书可读;放眼望去,我还是觉得要读的书汗牛充栋,修为尚浅,看的书还没有钱钟书借出去的书多。群书闪耀像天空繁星,眨着眼撩拨你、挑逗你,让你跟他们对视,让你阅读他们身上的光芒。

家里书多,还在不断增加,囊括历史、商业、文学,横跨中国、美国、日本,金钱、刀剑、草履虫,都安稳地窝在书架上,他们时而跳出来说话、叹息、低唱。有时候坐在他们之间,觉着自己像只狐狸,没有原因,我就是这么觉的。

后来,年龄渐长,喜欢审视器物之美,书是最廉价的收藏品,新家装修,先买上几百本用于装点,比家具便宜,比家具显得高规格。

纸书之美,就在于放在那里就能让你怀想其中的故事、人物、纠葛。纸书之美还是一个念想儿,儿时家贫,跟同学凑钱买齐了一套《鹿鼎记》,因为分开阅读,所以很少从第一本开始看,故事凌乱,看完了之后,自行在脑海里排列、叙述、交织。

好像欧洲有一个评比,叫“世界上最美的书”,讲的是书的外形设计之美,有点奢华,但有意义。

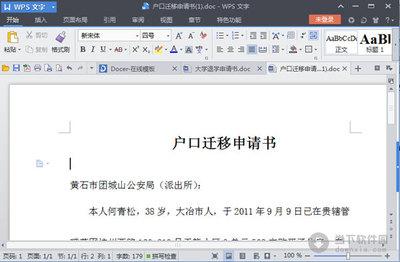

老陈正在读的一本书

有好多数据表明,中国人不爱读书,据说比柬埔寨人读的还少。我一直觉得这不是个事儿,读书本来就是挺私人的事情,不结婚影响生育、繁衍、民族延续,但不读书无伤大雅,不随地吐痰、乱扔烟头、吃喝嫖赌就行了。

后来有了个东西叫kindle,他无法淘汰纸书之美,无法摆在家里显得我有文化,但他的确不可取代了,对于我来说。

我看过一本纸质书叫《一网打尽》,讲的是亚马逊公司的创始人杰夫·贝佐斯如何偏执成狂,很多看起来不靠谱儿的事儿,他坚持下来了,有的失败了,有的成功了。其实,在我印象里,贝佐斯好像不是一个爱书成狂的人,他是个商人,但是因为书而创建了电商帝国。接着,他退出了kindle开始挑战纸质书。这说明,他必然不是一个书生,书生都意气用事,苦守着传承,等着他没落。书生都该是辜鸿铭、老舍、海明威,看长河落日,说死就去死。

但kindle也是个好器物,能海纳百川。

我经常会在一本300页的书读到200的时候,准备出差。这本书带还是不带,就是个问题。带的话,一个小时能看完,漫漫旅途,无所归依。不带的话,书里的故事、人物、风景不断向我抗议:你能不能临幸完了再走!

还有的书,特厚,带出去,就后悔。有一本书叫《纠正》看了前十页,不胜唏嘘,于是决定带上她,但后边极为琐碎、絮叨,好几百页跟板儿砖似的陪着我饶了大半个地球。

Kindle解决了这些问题。你可以把想看的、看了一半的书都装进去,在机舱若明若暗的灯光下阅读。

你知道,中国人不喜欢读书,坐地铁里、飞机里看书还可能被路人侧目。我记得有一次,在飞机上念《希腊城邦史》邻座大妈视我为古董,还好心地问我,是不是有失眠症,要靠枯燥的文字催眠。

Kindle解决了这个问题,他保证了阅读者的私密性。他还不会干扰我,没有游戏、没有社交软件、没有花边新闻。

他自己也在不断进化,就好比人一样,希望自己变美,不断整容。现在kindle也在不断更迭,他们刚刚推出了一个新玩意儿,叫Oasis,充满文艺气息。比其他的前辈,Oasis更轻薄、更省电,据说看起来也更加舒缓柔和。

我不喜欢他的名字:kindle 尊贵版,一下子把阅读这事儿弄得有些低俗。尊贵属于机器,文字属于我们。

但它确实不错,它存在的意义就是让你意识不到它的存在,只关心眼前的书页、书页上的文字。

所以,我无法忘记纸书的质感,但是也深爱不断整容变美的kindle。但我不墨守成规,死守过往。我看见越来越多的人习惯了阅读kindle忘记纸书,这不是坏事儿。

因为,不断整容的kindle让阅读更美好。

也许你还想看:

《芭莎男士》独家对话科比:如果有一天我不以篮球为生

驾驭那些不羁的灰西装,你得有一套自己的办法

蒋劲夫:没有起伏的人生,该多没意思

郑晓龙:30年剧王,真实最动人

带你探听"网红"的真实世界

大片背后的掌镜者 | 中国顶级时尚摄影师 (上)

大片背后的掌镜者 | 中国顶级时尚摄影师 (下)

橙色亦时髦 Orange is the new Black

就像我们都喜欢素颜的漂亮姑娘一样,我们也喜欢这些白净的表盘

《老九门》 | 属于南派三叔的英雄梦

奇葩说 | 我们亲自探听了你想要的所有CP

视频 |《芭莎男士》“有态度的旅行”,系列纪录片“遇见”正式上线 —— 首站苏格兰

爱华网

爱华网