伯夷叔齐

伯夷叔齐的典故被史记撰写者司马迁列入了列传之首,足见典故中所弘扬的儒学思想是司马迁所尊崇的,非但司马迁极为敬重此二人,历朝历代凡事受到孔子儒学思想影响的思想家、史学家、艺术家、文人学者以及帝王将相皆以伯夷叔齐为道德典范,歌功颂德。

伯夷叔齐图片

伯夷叔齐典故讲述的是商周时期,商末贵族孤竹君的两个儿子伯夷、叔齐,兄弟二人以恪守仁义而成为商周时期的仁义典范,故而将此二人的思想融汇于儒学思想中,流传至今。

孤竹君在其晚年,因偏爱小儿子叔齐,有意推翻嫡长子制度命次子继承家业,待孤竹君去世后,叔齐执意将家业由兄长伯夷继承,然而伯夷也不愿继承,为了避免叔齐为难,遂于夜深远走他乡,但叔齐也是恪守礼制之人,见兄长不告而别,二话不说便寻他而去。

皇天不负有心人,叔齐终寻得其兄长,二人便决定不再回归故里,于是投奔周国,过上了寻常百姓的生活。但不久周国举兵讨伐商纣王,伯夷叔齐认为周国属于商朝的附属国家,以下犯上,视为不仁,便上朝劝谏,二人秉持仁心并未阻止此次讨伐,反倒激怒周武王,惹来杀身之祸,被下令拘禁。

后来周朝建立,伯夷叔齐仍为出去心中的芥蒂,认为周朝的建立违背礼制,发誓不与周人往来,不食周朝土地上的食物,最后守着心中的执念,饿死在首阳山。

伯夷叔齐墓

商周时期,伯夷叔齐恪守仁义,不惜牺牲性命,也要维护君主之义,不食周粟,最终饿死于首阳山,并葬于此地,历经千年。

伯夷叔齐墓址

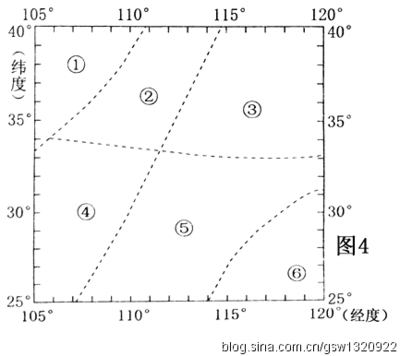

伯夷叔齐墓位于新郑市首阳山风景区附近的荒郊野地,大片的古枣林深处有两座土冢,土冢之间立有一块文物保护碑,上写“新郑市文物保护单位——伯夷叔齐墓,新郑市人民政府2001年11月12日公布,新郑市人民政府2015年7月1日立。”

南边的为伯夷墓,北边的为叔齐墓,两座土冢相距30余米。此次被盗挖的墓是叔齐墓。叔齐墓高5米,周长30-50米。顺着弯曲的小路登到墓顶,看到中央有两个坑洞,洞边的土还是新的,坑洞的周围散落着几块条形的木板,坑洞内壁四周搭了脚手架和木板。经新郑市旅游和文物局执法科工作人员现场勘查,南坑洞长1.5米,宽1.1米,深1米。北坑洞长1.4米,宽1.1米,深有8米多。

伯夷、叔齐兄弟是商末孤竹国君之二子,《史记》中记载伯夷叔齐因互让王位,避居民间,时逢周武王伐纣,伯夷叔齐叩马谏阻,武王不听,兄弟二人遂愤而不食周粟,逃到首阳山,现址位于渭源县莲峰镇,采薇而食,饿死于此。

爱华网

爱华网