昔周人掌三易之法,一曰连山,二曰归藏,三曰周易。七八者连山,归藏也六九者,周易也经实备之策,三变而成爻,爻六变而成位,变者以不变为体,不变者以变者为用。四象並行,八卦交错,而天地万物之情可见矣……(引自《汉上易传原序》)

注释:中国古代的“五行说”强调相生相克的矛盾法,六爻强调变与不变的演绎法、七为连山,《老子》用玄览表述它,内涵是模式法,八卦正名、正位属于结构法。九为归藏,体现出逻辑理念“三三见九、九九归一”的逻辑结构,与《老子》强调的玄德内涵一致。10是虚极,即转化质变的抱一法。由此构成中国古代哲人形成的逻辑思维方法。

将中国古代哲人创新出来的各种方法按照河图结构排列起来,通过图表的形式展示出来,它是这样的:

逻辑形式1

太一

两仪

四象

具体内容

阴阳之道-本质法

形式变化-两分法

系统认识-四分法

逻辑形式2

五行

六爻

七为连山

具体内容

相生相克-矛盾法

动态推理-演绎法

玄览认识-模式法

逻辑形式3

八卦

九为归藏

10为虚极

具体内容

正名正位-结构法

动态结构-玄德法

转化质变-抱一法

注释:在这个图表的具体内容里面没有“三”的出现,只有在分类栏目中出现的逻辑形式1~3表明,这是“三”的环节包含的内容。用思维口诀表述:过程是三,逻辑是三。

这个图表就是按照河图结构给出的1~10的内涵总结和归纳出来的。其中3是逻辑形式——过程形式,它处在具体内容的外部,属于抽象的关系形式。这是人类思维把握动态过程的科学方法,也是人类智慧具有创造性的具体体现。它的本质属性是无中生有的辩证逻辑结构。

从这个方法论的河图结构中我们可以看到,已经失传的连山法和归藏法,它们分别处在七和九的位置上。其中“七”是玄览认识——模式法。“九”为动态结构——玄德法。下面我们根据《老子》文本中的观点还原出古代连山法的逻辑图像。其中42章的观点是《老子》从周王室图书馆所藏文献典籍中摘抄出来的一段话,这一属性表明,它是《老子》之前的哲人对连山法的逻辑解读。这段论述已经将完整形态的认识论模型展示出来。文本内容如下:

道生一,一生二,二生三,三生万物。┐

万物负阴而抱阳,冲气以为和。───┴开端:极限环节

人之所恶,唯孤寡不谷。而王公以为称。┐

故物或损之而益,或益之而损。────┴中介:本质环节

人之所教我亦教之:强梁者不得其死,吾将以为教父。——终端:具体环节

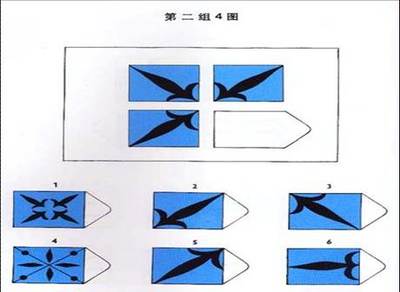

依据认识结构进行逻辑分析,上述观点的认识属性可以分为三个环节,开端是极限环节,中介是本质环节,终端是具体环节。由此体现出完整形态的认识结构。这种认识结构的每个环节都可以用哲学的逻辑图像——三角形的金字塔展示出来,从而体现出“连山法”具有的基本特征:它是三角形金字塔相互重叠在一起的逻辑图像,属于立体形态的认识论模型。直观形式的逻辑图为:

间接形式的逻辑图为:

┌形式:道生一、一生二、二生三、三生万物:四分法

├属性:万物负阴而抱阳,冲气以为和:动态模式

┌极限环节┤与河图中心5一致:菱形结构

│ ├结构:两个层次、两种形式

│ └规则:四分法——四者同一律

│ ┌一般:人之所恶,唯孤寡不谷

│ ┌主体┤两分法——同一律

连山┼本质环节┤层次└个别:而王公以为称

│层次结构│关系┌形态:或损之而益

│一体两分└客体┼特殊:故物:一体两分

│ └形态:或益之而损

│三段式 ┌属性:吾将以为教父——必然性、规律性

└具体环节┼本质:强梁者不得其死——动态过程和结果

└形式:人之所教我亦教之——关系的形式同一

显然,这是三个金字塔以层叠形式排列起来的完整形态的认识论模型,它分别体现出古代河图中“三、四、五”环节的基本特征。其中底层的“三”处在过程形式中,以认识结构具有的“形式、本质、属性”的三段式出现,中间的“四”处在逻辑结构环节,以“两个层次两种形式的对立统一”出现。上层的“五”体现出真理结构,“一二三和万物”是四种形式,“负阴而抱阳,冲气以为和”是动态模式,由此构成思维规则:四分法——四者同一律。与河图中心环节的5个圆圈构成的菱形结构吻合。由此体现出“连山法”的基本特征,它是按照认识结构把握客观存在对象的动态方法。

《老子》在论述大道属性时同样遵循了连山法的逻辑结构。然而,由于《老子》的思辨深度已经提升到无限环节形而上的层面,结果使得连山法的逻辑结构从形式上的三分法过渡到本质环节的两分法高度,具体说来,《老子》第1章的文本内容就是以两个金字塔的层叠结构表现出来的。事实表明,《老子》对连山法的认识已经从直观形式进到了具有间接性的本质高度。我们将第1章的文本内容用连山法展示出来,它是这样的:

间接形式的逻辑图为:

┌形而上:道可道非恒道——山形结构

├形而下:名可名非恒名——本质认识

┌静态结构┼认识起点:有名万物之母——具体认识

│ └认识对象:无名天地之始——存在属性

连山┤两个层次 ┌故恒无欲,以观其妙:揭示存在规律

│两种形式┌形式┤对立统一,层次结构

│ │ └恒有欲,以观其徼:制定思维规则

└动态结构┤ ┌直接性:此两者同出而异名——形式对立

├本质┤理性的思辨:从对立到同一的转化和质变过程

│ └间接性:同谓之玄——本质同一

│ ┌形式:玄之又玄,山形结构

└属性┤层次关系

└本质:众妙之门:思维工具

在直观形式的逻辑图像中,认识的两种属性分别用静态认识和动态认识标注出来,其中静态环节的金字塔属于认识论范畴,动态环节的金字塔属于逻辑学范畴。二者之间的排列顺序和颜色结构不同,由此呈现出认识论的思维规则:两个层次二律背反的矛盾性。

连山法在应用环节的表现形式,就是《老子》之后的哲人按照认识视域对名称进行分类,将名称分为“达——类——私”三种形式。由此构成三角形的认识结构。这就是连山法自身演变具有的鲜明特点:它是从形式到本质到属性的质变过程。依据思维规则,形式是三分法(三个金字塔层叠在一起,这是《老子》之前的哲人把握的连山法形态,42章的逻辑结构),本质是两分法(两个金字塔层叠在一起,这是《老子》大道对连山法的解读,第1章的逻辑结构),属性是单一性(只有一个金字塔的形态,这是《老子》之后的哲人对连山法的具体应用 ,达名-类名-私名的分类方法)。

理由根据源自金岳霖《形式逻辑》一书论述的中国逻辑思想的发展,原文如下:

《小取》篇说“以名举实,以辞抒意,以说出故。”“名”是“名词”、“辞”相当于“命题”,“说”等于是“推理”,《墨经》对这三者都曾加以论列。

他们把名分为“达”、“类”、“私”三种。《经说》中举例说“物”是达名,“马”是类名,“臧”是私名(私名就是专有名词)。在《大取》中还区分了具体名词与抽象名词。《大取》篇说:“以形貌命者必知是之某也,焉(乃)知某也。不可以形貌命者,唯(虽)不知是之某也,知某可也。”(金岳霖《形式逻辑》P349)

这里给出的“达-类-私”就体现出山形结构,我们用三角形的金字塔结构表述它。具体名词由形貌构成,体现出“两分法——同一律”的思维规则。下面是将先秦时期公孙龙子的“指物论”与“达-类-私”的认识结构综合在一起,给出一个三角形金字塔的逻辑图像。

以上就是我们依据《老子》大道的文本,采用哲学逻辑图像还原出已经失传的连山法,它是中国古代哲人创新出来的按照认识结构把握客观对象的科学方法,是用山形结构即三角形的金字塔模型展示逻辑关系、逻辑结构的动态方法。属于理性环节的逻辑结构法。可惜的是,具体的文本解说内容没有被后人传承下来。我们只能根据《老子》大道的文本结构将它的逻辑图像以仿真形式还原出来。

其中三个金字塔层叠在一起的逻辑图像处在过程形式上,以3-4-5的结构形式出现。两个金字塔层叠在一起的逻辑图像处在本质属性上,以两种形式的4-4结构出现。单一的金字塔是山形结构的基本形态,它构成了认识论的基本模式——达、类、私三段式法。由此体现出连山法自身具有的两个层次三种形式。

注释:需要指出的是,方法和逻辑的属性与观点道理不同。方法环节无对错,只有应用的场合不同,适用的条件不同,表现的形式不同。中国古代哲人论述“连山法”的原始文稿虽然没有被传承下来,但是这种方法却通过古人对名称的分类形式保留下来,它的本质属性是按照认识结构区分名称的属性、形式和特点。语言结构同认识结构有机结合在一起,由此构成汉语逻辑的鲜明特征。

爱华网

爱华网