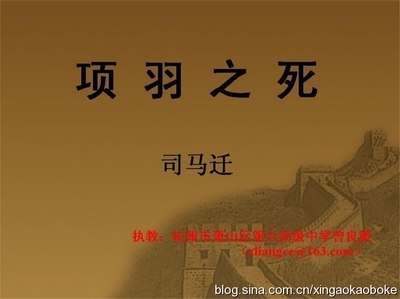

《项羽之死》教案

教学设计

《项羽之死》是一篇文言文,但所涉及的知识点难度不大,学生可在教师的指导下通过自学掌握;项羽是学生比较熟悉的一个历史人物,课文情节简单但生动,内容容易把握。故本课的教学重点放在让学生从文中的细节描写来体会司马迁对项羽人物形象的刻画。进而正确评价项羽这个历史人物。

教学目标

1、培养文言文自学能力:梳理知识点、确认重点字词句;借助书下注解和工具书解决疑难问题;学会交流学习,提高学习效率,共同进步。

2、分析文章塑造人物性格的方法, 归纳人物性格特征。

3、引导学生用审美的眼光读课文,品读文学家笔下的历史人物。

教学重点:

分析文章塑造人物性格的方法,归纳人物性格特征。

教学方法:

朗读法,合作讨论法,启发法

教学程序:

一.检测学生文言字词的掌握情况

幻灯展示

二、导入

电脑显示:项羽图片

让学生用一个词来评价他

英雄、莽夫、勇猛、有勇无谋、自负、妇人之仁

(让学生联系《鸿门宴》回答项羽的形象)

师:在项羽的身上,优点和缺点都是那么的突出,可算是一个相当个性化的人物,也才使得他几千年来从不曾被人忘记,从而成为文学艺术家们宠爱的一个创作素材。

三.概括项羽的一生(幻灯)

项羽本名籍 字羽,楚国名将项燕之孙,中国古代起义领袖,人称西楚霸王。楚国灭亡之后,年少时曾学习书法不成,又学剑,仍不成。立志要学「万人敌」(就是能抵挡一万人的本领),於是从叔父学兵法。但仅「略知其意,又不肯竟学。」项羽身高八尺,力能扛鼎,年青时志向远大。一次秦始皇出巡在渡浙江(今钱塘江)时,项羽见其车马仪仗威风凛凛,便脱口而出:「彼可取而代也。」自小心存大志。在秦末的农民大起义中,项羽发挥出其卓越的军事才能,在巨鹿之战中,打败了秦军大部分兵力,此后和刘邦展开军事斗争,由于项羽自身性格的局限导致了政治局面的扭转,前202年初,汉军三方共四十万在垓下包围了粮食不足的项羽军队,项羽退至乌江,不肯渡江,遂自刎于乌江。

我们曾在高一时学过《鸿门宴》,大家对项羽有了比较深入客观的了解,今天,我们将学习同样选自《史记·项羽本纪》的《项羽之死》,来进一步完善我们对项羽的了解,进一步学习如何分析评价一位历史人物。

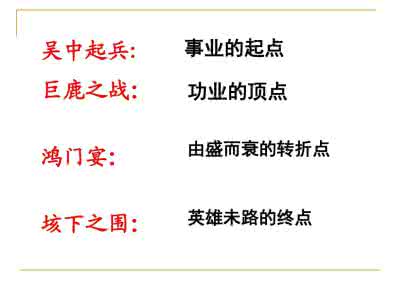

《项羽之死》记述项羽一生的最后阶段,表现他无可奈何的失败和悲壮的死亡,是《项羽本纪》中最具悲剧性的一幕。这篇文章围绕项羽这个悲剧英雄,描写了三个场面,多角度、多层次地展现了他的性格。同学们知道是哪三个场面?(分别用四个字来概括)

明确:垓下之围、东城快战、乌江自刎(幻灯)

我们说的“史家之绝唱,无韵之离骚”。可见《史记》极高的文学价值。司马迁的《史记》的人物描写是成功的,独树一帜的。我们今天又个主要的任务就是通过这些场面,人物的描写来把握项羽的性格。

四 分析这三个场面所表现出的人物性格

明确常见的刻画人物的方法:

正面描写:外貌描写,语言描写,动作描写,心理描写,神态描写

侧面烘托:对周围环境,他人行为的描写

请同学们在课文中找出与之相对应的段落,并圈画出能够体现项羽性格的语言,动作,行为,神态,或者是其他你认为能够体现项羽性格的细节,并思考其体现出的他的性格特点。(5分钟)

五 分析讲解文章内容

第一段:垓下被围的困境

主要情节:四面楚歌——慷慨悲歌

1、请找出表现项羽在“四面楚歌”时的动作行为的五个动词。

(惊——起——饮——歌——泣)

侧面烘托:左右皆泣,莫能仰视,

2、从中可见项羽的性格:多愁善感

第二段:垓下突围、被困东城

主要情节:直夜溃围——绐陷大泽——决意快战

1、此段中项羽对部下所说的话占了很大一部分,请认真阅读,分析其中表达的意思。(辉煌的过去,失败的今天。反复强调:“此天之亡我,非战之罪也”。)

2、从中可见项羽的性格:自负、勇武

第三段:东城溃围之战

三次行动:

第一次:项羽——大呼、驰下、斩将 / 汉军——皆披靡

1、“遂斩汉一将”中的“遂”字有没有什么特别的表意作用?(说明项羽“斩汉一将”轻而易举,从而表现出项羽的勇猛善战。)

第二次:项羽——嗔目叱之

赤泉侯——人马俱惊,辟易数里 (通过对比,表现出项羽的勇猛。)

第三次:项羽——弛,斩汉一都尉,杀数十百人;亡两骑(“杀数十百人”展现项羽勇猛少敌,势不可挡的战斗场面,表现出项羽的勇猛善战。)

2、三次行动,从不同的角度表现了项羽如猛虎一般的气势和战斗力,英武

形象栩栩如生。非常精彩!三次行动之后,有一段项羽与部下的对话,有什么作用吗?

(说明项羽刚才的勇猛杀敌主要是向部下证明他的失败是“此天之亡我,非战之罪也”。)

3、从中可见项羽的性格:勇猛、骁勇善战,自负

第四段:写自刎乌江

1、为什么项羽“欲东渡乌江”,却又在有船可渡的时候不渡了呢?(亭长

的话使项羽心中产生深深的“无颜见江东父兄”的羞愧之意,所以决定不渡乌江。)

2、从中可见项羽的性格:知耻重义,视死如归。

刘熙载《艺概》说:“太史公书,精神气血,无所不具。”我们从这篇文章读出了项羽的“精神气血”:有诀别美人名骓时的血性柔肠,有感天怨时的自负自叹,有拼死决战时的勇猛刚强,有乌江拒渡的知耻重义,有赠马赐头的豪侠意气,这些都是通过司马迁 笔下很多细节刻画出来的,让我们对于项羽这个极具争议的历史人物悲叹,爱怜。

七 再谈你如何看待项羽,对于他的自刎乌江,你有自己的想法吗?

八 迁移:

世人对项羽的评价:

题乌江亭 杜牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

(杜牧认为:男儿应当能屈能伸卷土重来. "包羞忍耻"以求"卷土重来".)

? 乌江亭 王安石

百战疲劳壮士衰,中原一败势难回。

江东子弟今虽在,肯与君王卷土来。

? 咏项羽 李清照

生当作人杰,死亦为鬼雄。

至今思项羽,不肯过江东 。

(李清照赞扬项羽是个具有骨气的热血英雄)

? 人民解放军占领南京 毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

(毛泽东认为项羽在处理和刘邦的关系上犯了沽名钓誉的错误,没有穷追猛打彻底打败对手,最终落得自刎乌江的下场.)

刘邦:夫运筹帷帐之中,决胜千里之外,吾不如子房(即张良)。镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军 ,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。 项羽有一范增而不能用,此其所以为我擒也。——《史记 ? 高祖本纪》

(刘邦认为,不能善用人才,是项羽兵败的致命原因。)

? 司马迁:(赞扬)羽非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下而封王侯,政由羽出,号为“霸王”,位虽不终,近古以来未尝有也。

(批评)及羽背关怀楚,放逐义帝而自立,怨王侯叛之,难矣。自矜功伐,奋其私智而不师古,谓霸王之业,欲以力征经营天下,五年遂亡其国,自死东城,尚不觉寤而不自责,过矣。乃引“天亡我,非战之罪也”,岂不谬哉!

——选自《史记 ? 项羽本纪》

九.布置作业:

《我眼中的项羽》 周记

板书设计:

垓下之围 多愁善感 语言,神态,动作,侧面烘托 东城快战 勇猛、自负

乌江自刎 知耻重义,视死如归

教学反馈:

“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江”

——革命的暴风雨震荡着蒋家王朝都城南京,解放军以百万雄师突破长江天险,直捣南京城。

“虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷”

——以雄奇险峻而著称的古都南京城回到了人民手中,她比任何时候都美好。这天翻地覆的巨大变化,是令人慷慨高歌和欢欣鼓舞的。

“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”

——应该趁现在这大好时机(敌衰我盛)痛追残敌,解放全中国。不可学那贪图虚名,放纵敌人而造成自己失败的楚霸王项羽。

“天若有情天亦老,人间正道是沧桑”

——自然界如果有知,它会体察到兴盛与衰败这条不可改变的法则。不断地变异、不断地发展、不断地前进,这是人类社会发展的必然规律。

爱华网

爱华网