【导读】甲骨文是殷商时期镂刻在龟甲兽骨上的一种因形生意的字体,距今已有三四千余年的历史。因为是刻在牛胛骨、鹿头骨、龟甲上的文字,故名甲骨文。亦称“龟甲文”、“卜辞”、“贞人文”、“契文”、“殷契”等。甲骨文是随着原始人类意识的发展wWW.aIhUaU.cOm而诞生的文字。

众所周知,原始社会阶段,由于人们对自然界的一些现象认识肤浅,导致迷信盛行。每当在生产、生活等重大活动如祭祀、射猎、婚庆、丧葬、灾祸、收获、出行时等无一不占卜,以测凶吉。占卜后恐遗漏忘缺,用刀将占卜之果,琢刻在甲骨上,以备使用研析。这些镂刻者,当时叫“贞人”(即史官),甲骨刻好后一般都留下他们的名字,现在看来这些刻字者就是当时的“书法家”,后人为了表示对他们的尊重和敬仰,把他们刻写的甲骨文称作殷商时期的“贞人”文字。

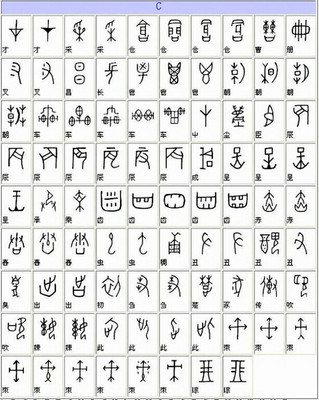

甲骨文发展的第一时期:

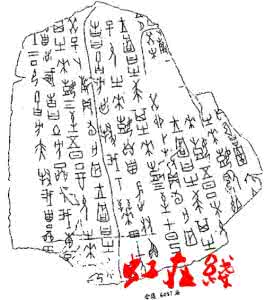

第一时期主要代表人物是盤庚、武丁。(约公元前1334年~前1275年)。贞人有“宾”“、争”、“亘”、“永”、“韦”等120多位,他们都原于武丁时期,其刻写风格是用刀有力,雄伟劲健,直线较多,圆转的线较少,这一时期的代表作是河南安阳殷墟出土的“牛胛骨卜辞”,本大骨版精如玉,字行中多涂丹朱。书体雄健宏大,操刀遒劲,线条交代清晰,毫无苟且混馄,从章法上看,自左向右通行排列,顶头齐整,字体大小错落有致,有的字大占两字位置,不显臃肿,小字有扁有宽,亦不觉局促,今天看来,尽管时逝几千年,仍不失为一件珍品。

甲骨文发展的第二时期

甲骨文发展的第二时期(公元前十二世纪上半叶)是祖庚、祖甲时代。这一时期著名贞人主要有“大”、“旅”、“行”、“兄”、“喜”、“荷”、“逐”、“尹”、“出”等。祖庚、祖甲时期继承发展了武丁时期刻字特点,风格稍有变化,基本上墨守前规,字迹工整,大小适中,书风比武丁时更娟雅、细巧、圆滑、飘逸、颇具神韵。当时用原始的刀具在坚硬的龟甲上镌刻实属不易,且章法规整、结构精美,可见当时贞人运刀如笔,炉火纯青,十分难得。

甲骨文发展的第三时期

甲骨文发展的第三时期(公元前十二世纪下半叶)是廪辛、康丁时代。当时贞人有“彭”、“狄”、“口”、“宁”、“蓬”、“显”、“教”等。其中“旅”、“口”、“荷”三人是第二时期的老史官。廪辛、康丁兄弟在位时,起初任用前贤,传承前规,后来老的贞人陆续死去,新的贞人尚未成熟,故后期作品粗糙,幼稚,书风潦草颓靡。刻写质量明显下降,虽然有的作品细丽工整,但仍暴露出稚拙细弱的缺点。

甲骨文发展的第四时期

甲骨文发展的第四时期(约在公元前十二世纪下半叶至公元前十一世纪上半叶)是武乙、文丁时代。贞人作品有署名和不署名之作。署名贞人有“卤”、“取”、“我”、“史”、“车”、“中”等人。武乙时期的卜文特点,大字较多,书风粗疏古拙,气势凌厉,一扫以前的颓靡之风,尤其是有的笔画起、落笔,已不用以前的两头尖风格,这时起落笔已变成方形,表明当时出现双刀刻意,起落笔先横切一刀,似秦汉印章镂刻中的重刀,刻艺的变化使线条前后趋向一致。文丁时期部分贞人的作品,表现刚劲峻峭,刻笔生动,多运用方笔,兼有放逸的趣味,文字细小秀丽,自然生动。

甲骨文发展的第五时期

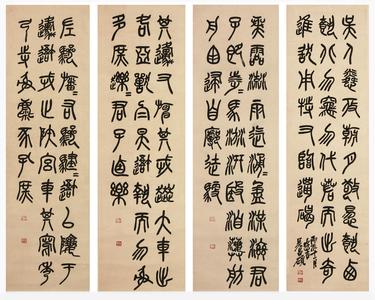

甲骨文发展的第五时期是帝乙、帝辛时代(约公元前十一世纪中叶)。当时贞人有“黄”、“泳”、“立”等人,这一时期因出土甲骨甚少,而出土的许多卜辞为禹王自贞,所以此时期贞人较少,加之复古之风较甚,刻写的段、行、字及风格与前人相似,注重工整均匀,规范秀丽。此期刻写大字较多,小字偏少,大字刀痕淋漓,豪纵奔放,上继武丁遗风,下启西周金文之意,如“泳”、“黄”等贞人的作品通篇联属,字字端正,一丝不苟,每版甲骨都井然有序,郭沫若曾经说过,文字是语言的表象。任何民族的文字,都和语言一样,是劳动人民在劳动生活中,从无到有,从少到多,从多头尝试到约定俗成,所逐步孕育,选练,发展出来的,它决不是一个人一时的产物。甲骨文是我们的祖先在长期的生产、生活中创造出来的灿烂文化。是华夏民族最早的成熟文字。它的形成、发展源远流长,它的文化内涵博大精深,是我们中华民族文明的根基。认识甲骨文,研究甲骨文,传承甲骨文,不仅是考古工作者,古文化研究工作者的责任,也是书法爱好者的责任。书法家应以书法的视角诠释甲骨文,研析甲骨文,把这一古老的中华始族文化发扬光大,传承下去。

爱华网

爱华网