人的观点为何会不同?这是因为一个整体存在个体差异现象。个体差异的存在,使组织中每个人的行为不一致。“道者,令民与上同意也,故可与之死,可与之生,而不畏危。”我国古代的《孙子兵法》就提出这一理念:主公要想取得胜利,就要注重“道”,也就是要重视领导与下属之间的意愿行为一致。20世纪初第二次工业革命在矿业、纺织等生产上的科学推进,科学管理才被用到企业生产中,行为科学作为一种管理理论,开始于20世纪20—30年代的霍桑试验,而真正得到发展的时期是20世纪50年代,同时管理心理学、行为组织学也在这个时期迅速发展起来。行为科学的各种激励理论,为管理学,管理心理学,行为组织学都提供了理论基础,行为科学运用到企业管理中,大大提高了生产效率,体现了“人”的价值。

行为科学的研究,可分为两个主要时期。第一个时期以人际关系研究为主,霍桑试验是行为科学初生阶段的里程碑,它的主要成果可概括为:1)工人是具有“社会性”的人,并非取得生产效率的机器或工具,影响工人生产积极性的因素除了工资以外还有人的心理因素;2)非正式组织存在于组织中,并对组织有一定的影响;3)对管理者的素质条件提出了新的要求,不仅对工人要提供经济利益,还要满足他们的“社会”需要。在霍桑试验的基础上,梅奥创立了人际关系学说,开辟了管理科学研究的新领域。第二个时期形成行为科学的体系,结合理论与实践,提出了各种理论,其中激励理论是行为科学管理影响重大,也是现代企业管理经常用到的主要方法。

是什么让人们在进行复杂的工作中保持良好的工作状态,尽全力去完成目标呢?部分原因和“激励”有关,激励是引发行为指向特定目标的心理过程。组织总是在寻找一种让员工保持动力和满意的平衡状态,而激励就是最有效的方法。行为科学把激励理论分为两大类:内容型激励理论和过程型激励理论。内容型激励理论是以动机的激发因素为主要研究内容的,即以人类的需求为出发点,探索产生动机的原因。过程型激励理论研究的是动机的产生到行为的产生、发展变化这一过程中人的心理活动规律,即以促使行动发生的心理过程作为研究内容。

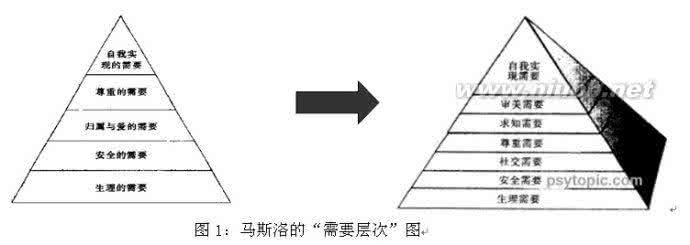

1.内容型激励理论1.1马斯洛的“需要层次”理论(Maslow’s Need HierarchyTheory)“需要层次”论把人类复杂的需要分为生理需要、安全需要、爱的需要、尊重的需要和自我实现的需要五个层次。马斯洛认为,这五个需要是按照金字塔形由下至上逐级上升的,当下一级需要获得满足后,追求上一级的需要就成了行为的动力。1954年,马洛斯在《激励与个性》一书中又把需要层次发展成七个,它们依次是生理的需要、安全的需要、爱的需要、尊重的需要、求知的需要、求美的需要和自我实现需要。(如图1所示)

“需要层次”理论由于逻辑性强,通俗易懂,其提出的时间较早而被人们广泛关注,它最大的作用是揭示出人的需要对行为产生的影响及变化,启发了人们对人类需要的关注和重视。但马斯洛的理论存在非常大的缺陷,一些学者认为,这个理论是建立在“潜能说”的基础之上的,马斯洛认为需要是一种潜能,但潜能并不能真正反映社会现象,因此“需要层次”理论是不科学的,主观成分太大。其次,该理论围绕独立的个体而言,未把人放到现实社会中进行比较,要知道,现实社会人的需要要复杂得多,每个人的情况不同,即使是一个层面的人的需要和追求也不同,各种需要也是同步存在的。其实,马洛斯理论为我们提供了潜在的,理想化的个人需要发展趋势,也暗示了组织管理是遵循一定规律的道理,其思想值得借鉴,马斯洛的理论是内容型激励理论的基础与核心。

1.2赫茨伯格的“双因素”理论(Herzberg’s Motivator-HygieneTheory)美国心理学家赫茨伯格于20世纪50年代后期,在马斯洛“需要层次”的基础上提出“双因素”理论。双因素顾名思义有两层含义:人类有两种不同类型的需要,或者有两个因素促使了行为发生,一类因素是保健因素,另一类则是激励因素。保健因素是指和工作环境或条件相关的因素,如公司政策、工资、技术设备,地位或员工之间的关系等,保健因素是员工基本的需要,如果保健因素得以满足,那么员工的态度是不一定会满意,但如果保健因素得不到满足,那么员工的态度就是不满意。激励因素是指和工作的内容联系紧密的相关因素,如工作成绩、责任感、奖励等可以让人获得进一步的满足感的因素,这类因素是促使员工发挥积极性的主导原因,与保健因素相反,当激励因素得到满足,员工就会感到满意,而激励因素不存在,员工也不会觉得不满意,也就是激励因素并不是员工最需要的因素,但它是提升积极性的动因。“双因素”理论其实是马斯洛“需要层次”论的另一种呈现方式,他是将需要理论中各层次的因素归为两类,不过“双因素”理论有它独特的地方,它将“是否满意”作为因素分类的参照点(如图2所示),较“需要层次”论而言,更侧重于满足需要的目标,比“需要层次”理论更科学,不过由于它研究的对象比较狭隘(只限制于工程师、会计师等专业人员),未被广泛应用。

1.3奥尔德佛的ERG理论(Alderfer’s ERG Theory)耶鲁大学教授奥尔德佛于20世纪70年代阐述了一个需要类型的新模式——ERG,又进一步发展了马洛斯、赫茨伯格的理论。ERG代表了三个英文单词:Existence, Relatedness,Growth.就是生存需要,相互关系需要和成长需要理论。ERG理论把需要因素分成了这三类,显然与前两个理论对需要的分层有着相似之处,不同的是,前两个理论将需要层次按从低到高的顺序排列,必须完全满足了下一级,才追求上一级需要,而ERG提出了全新的理念,即需要可能同时存在,不一定逐级满足,奥尔德佛认为,各层级需要之间存在内部联系,用需要受挫、需要加强和需要满足在表达这种心理逻辑,人对于需要是受现实的发展而变化的。(如图3所示)ERG理论不仅包含了前两个理论的“满足-前进”法,还阐述出“受挫-倒退”的心理逻辑。这个理论为管理提供了更为实际的激励方法。

牛bb文章网欢迎您转载

爱华网

爱华网