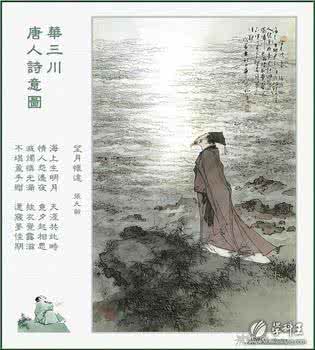

杜甫也生不逢时,他正当想有所作为的时候,李林甫当政,闭塞贤路。虽然他参加了两次科举考试,但都没有录取。在京城里,十年沦落,穷途末路,衣食无着。在毫无办法的情况下,他写了首《奉赠韦左丞丈二十二韵》,送给当时有一点权的尚书左丞韦济,希望得到援引:

纨袴不饿死,儒冠多误身。

丈人试静听,贱子请具陈:

甫昔少年日,早充观国宾。

读书破万卷,下笔如有神。

赋料扬雄敌,诗看子建亲。

李邕求识面,王翰愿卜邻。

自谓颇挺出,立登要路津。

致君尧舜上,再使风俗淳。

此意竟萧条,行歌非隐沦。

骑驴十三载,旅食京华春。

朝扣富儿门,暮随肥马尘。

残杯与冷炙,到处潜悲辛。

主上顷见征,歘然欲求伸。

青冥却垂翅,蹭蹬无纵鳞。

甚愧丈人厚,甚知丈人真。

每于百僚上,猥诵佳句新。

窃效贡公喜,难甘原宪贫。

焉能心怏怏?只是走踆踆.

今欲东入海,即将西去秦。

尚怜终南山,回首清渭滨。

常拟报一饭,况怀辞大臣。

白鸥没浩荡,万里谁能驯!

李白也写过给掌握实权者的干禄文章。例如他的《与韩荆州书》即是。其中道:

君侯制作侔神明,德行动天地,笔参造化,学究天人,幸愿开张心颜,不以长揖见拒。必若接之以高宴纵之以清谈。请日试万言,倚马可待。今天下以君侯为文章之司命、人物之权衡,一经品题,便作佳士。而今君侯何惜阶前盈尺之地,不使白扬眉吐气、激昂青云耶?

先极力歌颂其爱惜人才,然后说自己才华出众,可以当场作试;再说得到他肯定的重要性,希望他不惜尺寸之地,让诗人假力而腾青云。写得不卑不亢,豪气万丈。而杜甫这首诗却十分谦恭卑下。许多人认为,这是杜甫困守长安十年时期所写的给许多求人援引的诗篇中最好的一首诗。我在青年时代却不以为然。诗人把自己写得实在可怜之至,“朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛”,多么可怜,简直变成乞丐了,连骨气也没有。这不是我们喜欢的杜甫啊。所以我只是欣赏“读书破万卷,下笔如有神”那两句,心灵深处对老杜还是怀着“哀其不幸,怒其不争”的态度。后来自己也遭到许多的磨难,也为了生活东奔西走,甚至也低眉折腰乞求过人,才感到老杜并不是有意贬低自己,而是很真实、很形象地反映了自己在求仕途中所遭受到的人间种种白眼的经历。不虚言,不讳饰,这是本色的描写和叙述。人在屋檐下,不得不低头啊!

杜甫不同于李白,虽然也很自负,但还是很踏实,不做非非之想,只希望通过正儿八经的科举考试,步入官场,“致君尧舜上,再使风俗淳”。凭他家传文学功底及自己的努力,“读书破万卷,下笔如有神”,要想取功名并不是难事。可是事与愿违,在长安飘泊多年而一事无成。“骑驴十三载,旅食京华春。朝扣富儿门,暮随肥马尘。残杯与冷炙,到处潜悲辛。”这怎能不使诗人满怀悲愤?

大凡物不得其平则鸣,杜甫这首干禄诗直抒胸臆,吐出长期郁积下来的对社会压制人材的不平,对世情看冷暖,人面逐高低的社会风俗给予有力的抨击。与其说是干禄,倒不如说是发泄牢骚。他丝毫没有曲意讨好对方,阿谀奉承。这样的诗,怎么能够引起这个老韦的重视呢?

这首干禄诗送上去后,毫无结果,于是诗人深感这个世道,自己注定是一个悲剧角色。他又写了《贫交行》:

翻手为云覆手雨,纷纷轻薄何须数。

君不见管鲍贫时交,此道今人弃如土。

古人结交唯结心,今人结交唯结金。世道变了,人心浇薄,许下的诺言,可以很轻易地改变,在长安十年,对这种现象看得多了,诗人有感而发,直指现实种种背弃信义,轻薄为人的行为。“翻手为云覆手雨”,就给人一种不讲信用,不守诺言,对自己的话随意肯定或者否认。人得意时便如苍蝇逐臭,失意时便如风吹云散,翻覆之间,施云布雨,千变万化,反复无常。这使他想起春秋时管仲、鲍叔牙两人之间的友情。《史记·管晏列传》里记述了管仲这样的一段话:

吾始困时,尝与鲍叔贾,分财利,多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事,而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。我尝三战三走,鲍叔不以我为怯,知我有老母也。公子纠败,召忽死之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,知我不羞小节而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者,鲍叔也!

鲍叔辅助齐桓公掌握政权后,辞却相位,力荐管仲,请齐桓公捐弃前嫌,重用管仲。管仲为相后,他又以身下之,遂使齐国国力迅速强大起来,成为春秋第一霸。鲍叔牙是管仲名副其实的知己。管仲有了这样的朋友,才能实现自己抱负,一展才能。他们是道义交,志向交,而不是名利交!

诗人非常感慨,社会上人心不古,管、鲍的这种真挚友谊早被许多人视为敝屣而遭吐弃。今天,我们也很感慨,此道什么时候能够恢复?如果人与人之间到处都能真诚相待,友情无私,整个世界就充满了爱,那多好啊!

他的《九日蓝田崔氏庄》以悲情写欢会,颇有骚人之旨:

老去悲秋强自宽,兴来今日尽君欢。

羞将短发还吹帽,笑倩旁人为正冠。

蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒。

明年此会知谁健?醉把茱萸仔细看。

乾元元年(758),诗人任华州司功至蓝田,这首诗大概就作于此时。它是为朋友在九月九日聚会而作。

起句便用对偶,而且“强自”与“尽君”对得十分妙,“强自”是勉强自己,或者是强迫自己之意,时诗人四十六岁,根本不算年老,但他却感到来日无多,可能心理上有点问题。每到秋天,他心情总会像那落叶一样飘飞,了无着落。但是应朋友之邀,所以勉强赴会。这是为何?为“尽君”之欢。因为您今天兴致很高,所以我一定要准时赴会,尽量让大家快乐。早已是“白头搔更短,浑欲不胜簪”了,怕快活时忘乎所以,将帽子掉落,露出自己的萧疏白发,所以眼看风来落帽时,赶忙笑着请人帮忙正一正。《晋书·孟嘉传》载:“孟嘉为桓温参军,九月九日温游龙山,参僚毕集。有风至,吹嘉帽堕落而不觉。温命孙盛为文嘲之。”杜甫此处以孟嘉自比,孟嘉任凭风吹帽落而不顾,显出名士风流蕴藉之态,而杜甫怕落帽,倩人正冠,正别有一番滋味在心头。所谓“笑倩”乃是一种尴尬人的笑,一种无奈人的笑,其实质充满了伤感、悲凉的意绪。

重九当然要登高,朋友们纷纷攀上高处,诗人也送目远望,见蓝田之水从天而泻,千涧聚集,奔流不息;玉山高耸,直入云表。如此的壮观,激起了诗人满腔的激情,胸中的那股幽怨伤秋的情绪暂时忘却:大自然毕竟很可爱,生活到底是美好的,值得我们好好珍惜,何必叹老嗟卑!但想到天有不测风云,人有旦夕祸福,明年的今天,大家都能健在、还在这里相聚吗?不禁又忧虑起来了。民间习俗,九月九日,饮菊花酒,佩茱萸香袋,可以辟邪长寿。所以,诗人醉眼朦胧,拿着茱萸香囊,仔细地看着,心里在问:香囊啊,明年的今天,我是否能够佩带着你,参加这样的聚会?

要知道,当时安史之乱尚未平定,肃宗的帝座还没有坐稳,社会形势很不安定,诗人做这样的担忧不是没有道理的。

宋代诗人杨万里称赞此诗“一篇之中,句句皆奇,一句之中,字字皆奇”。但是,这首诗作者似乎信手写来,没有多少着力,不像《秋兴》八首那样精雕细琢。从中可知,老杜并不是只有精雕细刻才能写出好诗,他的文学功底是一般人望尘莫及的!

最能够反映他身世之感的当属《乾元中寓居同谷县作歌七首》,悲壮激昂。

一

有客有客字子美,白头乱发垂把耳。

岁拾橡栗随狙公,天寒日暮山谷里。

中原无书归不得,手脚冻皴皮肉死。

呜呼一歌兮歌已哀,悲歌为我从天来。

二

长鑱长鑱白木柄,我生托子以为命。

黄独无苗山云盛,短衣数挽不掩胫。

此时与子空归来,男呻女吟四壁静。

呜呼二歌兮歌始放,闾里为我色惆怅。

三

有弟有弟在远方,三人各瘦何人强?

声别展转不相见,胡尘暗天道路长。

前飞鴐鹅后鶖鶬,安得送我置汝旁?

呜呼三歌兮歌三发,汝归何处收兄骨?

四

有妹有妹在钟离,良人早没诸孤痴。

长淮浪高蛟龙怒,十年不见来何时?

扁舟欲往箭满眼,杳杳南国多旌旗。

呜呼四歌兮歌四奏,林猿为我唬清昼。

五

四山多风溪水急,寒雨飒飒枯树湿。

黄蒿古城云不开,白狐跳梁黄狐立。

我生何为在穷谷?中夜起坐万感集。

呜呼五歌兮歌正长,魂招不来归故乡。

六

南有龙兮在山湫,古木巃从枝相樛

木叶黄落龙正蛰,蝮蛇东来水上游。

我行怪此安敢出?拔剑欲斩且复休。

呜呼六歌兮歌思迟,溪壑为我回春姿。

七

男儿生不成名身已老,三年饥走荒山道。

长安卿相多少年,富贵应须致身早。

山中儒生旧相识,但话宿昔伤怀抱。

呜呼七歌兮悄终曲,仰视皇天白日速。

这是杜甫一气呼成的组诗,肃宗乾元二年(759),关内饥荒,杜甫就弃官去秦州,寓同谷近一个月,在这一个月里,他家的生活非常艰苦,几乎到了山穷水尽的地步,极度伤感,悲歌长号。这首诗就是这个时候写的。它与杜甫平时所作不同,颇有屈原的骚雅之致。

诗先写家庭生活之艰。寒冬腊月,尽管自己已白发满头,被寒冷冻得肉死皮皴,但进入深山,追随猿猴去拾橡果和野栗。中原的朋友也没有信来,自己不能归去。橡果拾不到又拿起长铲,去山里挖黄独(一种块茎植物,类似芋头那样)。出门的时候,他似乎苦中作乐地调侃,对着长铲说,我全家老小的生命托付在您的身上了。可惜黄独无苗,找也找不到,半山腰云雾缭绕,湿气很重,自己穿着短衣,连小腿都露在外面,带着希望而去,结果扛着长铲失望而归,家里妻儿啼哭。杜甫毕竟不是平民,前一段时间在当官,家里也有些钱财,他的生活尚且这样困苦,那无数的老百姓更就不在话下了。安史之乱彻底摧垮了大唐的经济!

再想到弟弟妹妹。杜甫兄弟五人,除了杜占跟随他到了成都,其他几个都不在一起。妹妹也非常不幸,丈夫早死,带着几个孩子。在这样的社会环境里,诗人也就分外思念他们。不知道他们是否平安,是否能够生活。他想到三个弟弟都很瘦弱,有哪一个身体强一些呢?没有!自己到处展转,不能相见,如果那些飞翔的鸟儿,能送我到弟弟的身边,看一看他们的现状,我也心安了。妹妹十年没有见面了,想去看她一下,但是,遍地烽火,敌军横行,山高水远,怎么能够到呢?

接着又写自己居住的环境险恶,风多云重,浪高水急,狐狼处处,龙蛇蜿蜒,是一个非常荒凉贫穷的地方,像诗人那样拖儿带口的官宦人家,根本无法居住。半夜里,他独自起来,仰天责问自己,为什么到这样闭塞贫穷困苦的山谷里来呢?想到长安,想到东都洛阳故居,不禁百感交集。

最后哀叹自己身未成名而年近五十,安史乱后,三年多离乡背井,在荒山野路上奔走,饥寒交迫,连自己也不知道将去何方。而同学少年多不贱,出卿入相,裘马轻肥。然后反话正说:要想取得富贵,就应该趁年少的时候去争取啊。这辈子算是没有希望了。

伤心人别有怀抱!全诗一气贯注,酣畅淋漓,一唱三叹,尽情地倾吐自己胸中的苦闷与不平。是老杜诗的另一类代表作。

杜甫终其一生,从来没有过过李白那样玉马金堂的豪华生活,也没有过李白那样文武官员鞠躬致意的荣耀,长期与天下百姓一样,在饥寒交迫里度过岁月。正由于这样的不幸,造就了诗人多灾多难的曲折人生,也产生了大量优秀的诗篇。例如他的《登高》:

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

这首诗于大历二年(767)秋在夔州时作。时诗人已经五十五岁了。深秋时节,天气肃杀,最容易触动作客他乡的游子肝肠。诗人在外飘泊日久,一直没有机会回到家乡,年事渐高,身体越发不行,美人迟暮,内心怆然逾常。

天高云淡,在一个晴朗的秋日,本是登高赏玩,解闷驱愁。但当诗人登上高处后,西风骤起,猿猴发出阵阵凄楚的哀鸣。江中的沙洲上,庄稼早已收割,显得空空荡荡,泥沙上没有任何一点东西。群鸟在空中低飞盘旋。无数的树木的枯叶在风里萧萧飘落,天地一片肃杀,了无生气;只有滚滚长江,永不停息地向东奔流。此时,老先生也许想起了孔老夫子下临逝川而发出的深沉浩叹:“逝者如斯夫,不舍昼夜!”整个人类的生命生生不息,就像滔滔大江那样;而一个人的生命就像那树叶,到秋天的时候就要飘落;像小溪,到了枯水季节,也就水落石出。诗人这时候真的有些“念天地之悠悠,独怆然而涕下”了!

他想起了自己从安史之乱以来背井离乡的历程,真是感慨无尽。远离家乡,四处作客,到秦州,经过同州,然后到成都,再来夔州,没有一处是他真正的故乡,回乡仿佛是一个非常遥远的梦。寄人篱下的生活最难堪,只有前几年在老朋友严武幕府挂了一个检校工部员外郎的头衔,拿到些俸禄,加上他的支持,过了一段比较安心的日子。现在,老朋友死了,自己只好又开始漂泊。身体越来越不行,各种病都乘机袭来。国难家愁,白发也愈加增多了,加上最近穷困潦倒,捉襟见肘,连买酒的钱也没有,无奈之下,只好把酒停了。

诗的前四句叙眼前所见之景,萧瑟苍凉而又阔大深沉,具有慷慨激越,雄浑悲壮的特点;后四句抒发长年飘泊作客他乡处境艰难的心情,沉郁厚重,动人心弦。杨伦称赞此诗为“高浑一气,古今独步,当为杜集七言律诗第一。”(《杜诗镜铨》),确非虚誉。尤其是颔联描写的生动、壮阔、苍凉,可称千古绝唱!惜最后两句,气势弱了些。这和《春望》的尾联一样,开篇大气包举,最后未免因声嘶而力竭。

杜甫七绝并不出色,远远不能和李白、王昌龄比,但是,他的那首《江南逢李龟年》应该是七绝里第一流的作品,即使为有唐一代七绝压卷之作也不过份:

岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,落花时节又逢君。

这首诗应是杜甫晚年流浪至潭州(今长沙)一带时所作。说这首诗写得特别好,好在哪里呢?首先,它把人生漫长的经历浓缩在短短的二十八个字里。前两句回忆两人年轻时代的欢乐。“甫昔少年日,早充观国宾”,他也曾经有过短暂的辉煌和快乐,而李龟年是唐玄宗身边最宠爱的乐师,李白酒醉之时为贵妃作《清平乐》三章,就是李龟年率领梨园弟子演唱的。李浚《松窗杂录》记载:开元后期,四海升平,天下富庶。玄宗这位善于享受的皇帝看到沉香亭畔,牡丹盛开,于是偕杨玉环作月夜之游:

上曰:“赏名花,对妃子,焉用旧乐词为?”遂命龟年持金花笺,宣赐翰林学士李白,进《清平调》词三章。上命梨园弟子约略调抚丝竹,遂促龟年以歌。太真妃持玻璃七宝杯,酌西凉州葡萄酒,笑领意甚厚。上因调玉笛以倚曲,每曲遍将换,则迟其声以媚之。

这里有点问题,开元时李白还没有到长安为翰林学士,应该是天宝初才对。那天,李白事先喝高了一点,轿子将其抬到宫内,“犹苦宿酲未解”,懵懵懂懂,不知所云。但到底是天才,援笔即成。尽管醉了,写出来的诗,大气,雅致,雍容,华丽,仍是富丽堂皇的盛唐气象。李龟年也正好大显身手,唱了一遍又一遍,颇得贵妃恩宠。

大唐盛极而衰,现在两人在垂暮之年相遇,都流落江湖,真是感慨万千。后两句蕴涵了极为丰富的内容。其一,看到异乡的美好的春景,很自然会想到家乡的春天,但故乡千里,不知何日可以回归,这怎么不使流离他乡的人们伤感万分?其二,暮春时光,落花飞扬,正如他们美好年华的消失,想到这,能不悲怆吗?其三,江南风景依旧美丽,人世的变幻无常,可谓“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”,当年的荣耀早已化为乌有,岐王宅里,崔九堂前,只是往年梦一场。其四,这落花,既是他们人生大好年华的消逝的象征,也正是唐王朝最美好的一段岁月渐渐远去的标志。第五,他俩个人的盛衰际遇,也是大唐王朝国运的盛衰的写照;所以,与其说诗人写他与李龟年暮景凄凉,倒不如说是哀叹唐室的衰微。其六,花儿凋落明年可以再开,但是,一个人的青春失去了能够重新回来吗?最兴盛的时代已经远去,李唐王室能够复苏,重整旗鼓吗?

诗把两人的相遇放到似乎美好的春色里,抒发的却是如此悲伤复杂的国家、故土、个人的遭遇之情。乐景写哀,大概是许多诗人都喜欢的技巧,确实,这样能够形成强烈的反差,更加有力地突出诗的主题。

哎呀,这首诗所包含的内容实在太丰富了。要读懂它,需要静下心来,仔细地斟酌体味。

杜甫是中国文学史上最潦倒的诗人之一,他不是短时期困苦,而是长期的飘泊流离,居无定所,经济上捉襟见肘,身边也没有几个值得信赖的朋友,写的诗篇也不为时人所喜欢,生时藉藉无名。有人说,李白是唐代最不幸的诗人,我却以为是杜甫最苦了,苦得有些穷酸的味道。安史之乱后,他没有过过几天像样的生活,像一叶浮萍,到处漂来漂去。李白曾经出入宫廷,做过待诏翰林,诗名远播,天下皆知,举世瞩目;生活富足,朋友遍布,很长一段时间享受着人生的欢乐。所以,杜甫在《南征》里说:

春岸桃花水,云帆枫树林。

偷生常避地,适远更沾襟。

老病南归日,君恩北望心。

百年歌自苦,未见有知音。

老杜虽然出身名门,但终其一生,地位卑微,尽管一度为官,却又是一个比芝麻还小的官儿。为了避乱,四处奔波,仰人鼻息,沦落江湖。他先后给李白、王维、高适、岑参等人写诗,但除了李白,其余几个都没有与他真正相交。高适在未遇之时,与杜甫、李白一起在齐鲁和大梁一带游历,似乎与老杜应该有一定的交情,但他为剑南节度使时,杜甫正在成都,贫困至极,他没有因为诗人的穷困而有所援手提携。所以,老杜的心最苦了,苦得没法向人诉说,长期埋在心灵深处,只有在夜深人静的时候,独自悲泣。千载之后的我们,能不为他的际遇悲哀吗?

在长期的漂泊生活中,杜甫最用力最花费心血的诗当属大历元年秋天滞留于夔州而写的《秋兴八首》,这是组结构严谨,布局严密,字斟句酌的名篇。上年,他的好友严武去世,他失去了依傍,当时蜀地战乱不断,他又年老多病,知交零落,不想再在成都住下去了。遂乘船沿江而下,准备出峡。这时,他坐在夔州城楼上,面对肃杀秋景,抚今追昔,时代苦难,羁旅之感,故园之思,君国之忧,一时均涌上心头,杂然其中,不禁百感交集,便赋成这组功力深厚的诗篇,它向来被古人称赞不已,奉为七律之圭臬。我们试读其一:

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风去接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

秋天夜里寒露摧伤了那漫山遍野的枫树林,使它们的叶子变成一片血红色,巫山巫峡一带到处是一派萧瑟景象,江里波浪汹涌,常常是惊涛骇浪,直拍云天,塞上风起云翻,几乎与地面相接,阴森惨淡的氛围笼罩了整个大地。画面廓远而又十分悲壮。接着,诗人又看到菊花又一次开放了,本当在去年就准备出峡,但这年居留云州,今年又滞留于夔州。菊花开了两次,还不能出峡,恰如一叶浮萍在漩涡里打转。本应船系行踪,但诗人看到船,就想起自己急欲归家的愿望,因而,孤舟就也就维系着他那颗躁动不安的心。天气越来越冷了,傍晚时分,砧声四起,妇女们拿着刀尺,忙着为远行的亲人准备过冬的衣服。而诗人却静静地坐在城那里,分外感到孤寂。

你看,这首诗通过巫山、巫峡、秋景、秋色,秋声、秋意的描绘,写出胸中之“秋兴”。兴的内涵是什么?就是见秋色秋景等事物而生自伤漂泊、忧国思乡的感情。浓得化不开的身世感,让读者叹息扼腕,如此才人,竟沦落至斯,天理何在!八首诗都做到语言华美,对仗工整,句式严于斧钺,为后人写七律树立了一座高大的丰碑。

著名美学家宗白华认为:

艺术的意境有它的深度、高度、阔度。杜甫诗的高、大、深,俱不可及。“吐弃到人所不能吐弃为高,含茹到人所不能含茹为大,曲折到人所不能曲折为深。”同样,李太白的诗也具有这高、深、大,但太白的情调偏向于宇宙境象的大和高,太白登华山落雁峰说:“此山最高,呼吸之气,想通帝座,恨不携谢眺惊人句来,搔首问青天耳!”杜甫则“直取性情真”,他更能以深情掘发人性的深度,具有但丁沉着的热情和歌德具体的表现力。他们境界的高、深、大,王维的静远空灵,都植根于一个活跃的、至动而有韵律的心灵。

李、杜二人,整个人生都不太如意,尤其是杜甫,中年以后穷困潦倒,终其一生。李白虽然被长流夜郎,后来毕竟中途遇赦。真是造化弄人啊!欧阳修说:“诗穷而后工。”难道优秀的诗人都不配有好的命运吗?想想也是,文艺创作本是一种崇高的精神活动,需要深入生活,体验生活,而高高在上的作家,其精神容易受“犬、马、声、色”等物质生活条件所累。贫穷困苦固然会给作者带来创作生活的许多艰辛困苦,甚至难以坚持到底取得成果,但能够使圣洁的灵魂不受污染。同时苦难既是一种“压力”,更是奋斗的“动力”,它能激励、促使有志文人奋发图强,拼搏不息。同时,正因为穷困,常常与下层百姓相处,能够更多地体察地下层人民生活的不幸,了解他们的喜怒哀乐,懂得稼穑之艰难,人生的不易,就能够写出他们的真性情,真愿望。愤怒出诗人,安逸富贵的生活很难造就伟大的文学家。无论是古代的屈原、司马迁、李白、杜甫、苏轼,还是外国的莎士比亚、巴尔扎克、契诃夫、高尔基、甚至托尔斯泰,他们都遭受坎坷命运的折磨,都备受艰辛,终于得成大器。解放前,我国也很有几个作家在反动的高压政策中挣扎,创作出几部有名的作品。解放后,做官了,地位显赫了,好作品也就没有了。

爱华网

爱华网