对使用环节的医疗器械实施风险管理

《医疗器械使用质量监督管理办法》于2月1日起施行。该办法是我国第一部根据《医疗器械监督管理条例》,针对使用环节医疗器械质量管理及其监督管理制定的规章,对提高我国医疗器械使用质量和安全水平具有重要意义。

医疗器械的安全有效直接关系人民群众身体健康与社会和谐稳定,但部分医院等使用单位采购医疗器械行为不规范,渠道不合法,索证索票等工作不严谨的问题仍然存在。部分医院等使用单位忽视对医疗器械的维护,让医疗设备常“带病”工作,严重影响医疗质量和患者安全。

王树才介绍,办法对使用环节的医疗器械质量监管制度进行了细化,进一步完善了医疗器械监管法规体系。

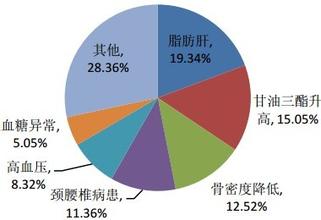

医疗器械使用环节质量管理主要存在的问题

国家食品药品监督管理总局在监管中发现医疗器械使用环节质量管理主要存在的问题是使用未经注册的产品,如一此医疗机构使用自制的敷料类产品、进口未经国内注册的产品给患者使用;医疗器械的购进、验 收、使用记录不全、不规范,采购渠道不合法,尤其是植入类医疗器械和体外诊断试剂的使用记录,可追溯性较差。

同时,一些在用医疗器械没有定期维护,使得一些在用医疗器械的安全性、有效性存在隐患;缺乏专职的设备管理人员。由于人员配置不足,再加之质量管理意识淡薄,导致对一丛在用医疗器械的维护、保养、维修、检验、检测等缺乏管理。

总局解读《医疗器械使用质量监督管理办法》

一、起草背景

使用环节的医疗器械质量对确保用械安全有效至关重要。2000年实施的原《医疗器械监督管理条例》对医疗器械使用环节的监管,主要涉及医疗器械的采购和一次性使用医疗器械的处置,内容较为单薄。实践中,医院采购医疗器械渠道不规范,索证索票工作不严谨的问题仍然存在;不少医院忽视对医疗器械的维护维修,导致患者损害的事例时有发生。2014年国务院修订发布的《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)(以下简称《条例》)较大幅度地增加了医疗器械使用环节监管的条款,如细化进货查验记录制度、增设使用单位的医疗器械安全管理义务、充实监管手段等,丰富了医疗器械上市后使用质量管理的措施。本《办法》作为《条例》的配套规章,根据其规定的食品药品监管部门和卫生计生主管部门的职责分工,对使用环节的医疗器械质量监管制度进行了细化。

二、基本框架和主要内容

《办法》共6章35条,主要内容包括

第一章总则,共6条

明确了立法目的、适用范围、监管权限、医疗器械使用单位建立使用质量管理制度并承担本单位使用医疗器械的质量管理责任等要求。

爱华网

爱华网