性取向,亦称性倾向、性指向、性位向,简称性向,来自英文“sexual orientation”,是指一个人在情感、浪漫、与性上对男性及女性有何种型态的耐久吸引。[1]最近几十年的研究表明,性倾向是个程度渐进的连续(continuous)概念,好比肤色。每个人的性倾向位于从“只对异性感兴趣”到“只对同性感兴趣”之间的某个位置。通常,性倾向被归为三类:异性恋(对异性产生浪漫情感与性的吸引)、同性恋(对同性产生浪漫情感与性的吸引)、双性恋(对两性均能产生浪漫情感与性的吸引),此外,亦有无性恋(对两性均无浪漫情感或性的吸引)和二禁恋(只对二次元世界的人产生浪漫情感与性的吸引)的概念。

性别取向_性取向 -定义

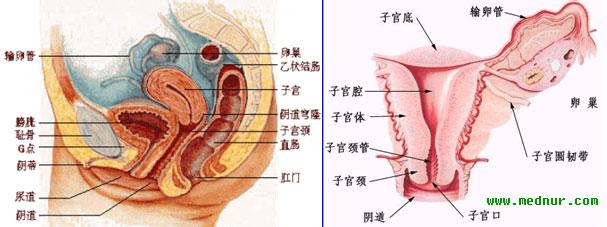

性取向,又名性偏好、性指向、性倾向,是用来描述1个人性渴望、幻想和感觉的对象,通常是另1个人。性取向不同于性行为,因为它指的是1种感觉,是这个概念本身。人们不一定会把他们的性倾向在行为中表现出来。性取向是指对1种长期稳定的感受到的来至于他人的吸引。这种吸引可以是情感的上,感觉浪漫的、性方面的或爱情方面的。性取向很容易从从对方的性特征元素上来区分。这种性特征元素包括生物性别,性别认同(心理上的男性或是女性)和社会性别角色(和男女的文化规范有关)。

性取向是1个从绝对同性性取向到绝对异性性取向的连续统一体系。它也包含了各种类型的双性性取向者。双性性取向者可以感受到来自同性或异性的,基于性、情感或爱情上的的吸引。同性性取向者有时也叫gay(男或女),lesbian(仅仅为女)。

性取向不同于性行为,因为它指的是1种感觉,是这个概念本身。人们不一定会把他们的性取向在行为中表现出来。

性别取向_性取向 -产生原因

关于性取向产生有很多的理论。当今大多数科学家同意性取向很可能是环境,认知和生物等多种因素的综合结果。对于大多数人,性取向在很小之际就已经成形了。现在也有一些可靠的证据表明生物因素(包括遗传或先天荷尔蒙水平)对1个人的性特征起很大的作用。总之,重要的是应当认识到性取向可能是很多因素的结果,而且可能因人而异。

性别取向_性取向 -种类

异性恋同性恋双性恋无性恋(asexual)

性取向一般可以归为3类:

异性恋取向:对异性有着很大的兴趣

双性恋取向:对异性和同性都具有兴趣

同性恋取向:对与自己性别相同的个体有着很大的兴趣

性取向主要涉及1个人的情感和肉体方面的一些特征,在外部特征和行为方面的表现有时显著,有时不显著。1个人或许对同性或异性都具有吸引力,但是他们往往不会选择对2种性别都付出感情,例如那些双性取向的人们,他们往往过着一夫一妻制的生活,而不会选择对同性的某个人付出感情。

性别取向_性取向 -可否选择

不,1个人不能选择是同性性取向或异性性取向。对于大多数人来说,性取向在青春期早期没有性经验之际就已经形成了。虽然我们可以依照我们的感觉选择是否进行实际的行动,但是心理学家认为性取向不是1种有意识的选择,也不能自由的改变。

性别取向_性取向 -影响因素

包括基因因素、非基因生物学因素、心理学因素和社会学因素以及意识选择。

对非异性恋的研究和试验为另外1个观点开辟了道路:性取向是在孩童时期或更造之际被固定的。对同性恋双胞胎的研究表明,如果其中1个人是同性恋,那么另1个人有40-60%的机会成为同性恋者;异卵双生的比率为15-30%。对于不是双胞胎的同性兄弟姐妹来说,这个比率是5-10%。

对很多人来说,这些数据有力的表明了性取向的1个生物因素。对其他的人,包括引用的研究的三名作者中的两名(贝利和波勒德,Bailey&Pollard)则担心来自于同性恋鼓吹者杂志的读者可能会歪曲这个结果。

在西方文化中,在过去的20世纪的25年里,不同的赞同者开始支持这样1个论点:成人中的性取向是不能改变的,无论是这个人的行为还是决定。少数人继续认为对那些愿意改变的人从同性恋从定义为异性恋是可能的。持这一观点的人通常是宗教团体或与它们有联系的人。

性别取向_性取向 -转化疗法

反对观点

临床医学上有些人报告称他们的所谓转化疗法可以成功的把“病人”的性取向从同性性取向变为异性性取向。严格地说,这些相关的报告都存在很多的问题,使其结果令人难以信服。例如,大量的这种报告都是出自一些反同性恋组织。并且他们的报告都明显的缺乏足够的证据予以支持。例如这些报告都没有对治疗对象进行跟踪研究,而只是在外界干涉被证明有效之后立即就终止了。

美国心理学会对于这些疗法本身和他们的潜在危害都十分的关注。1997年心理学会代表会议通过一项决议,认定憎恶疗法对患者的心理有害,并且侵犯了被治疗者获得无偏见待遇的权力以及自愿的权力。并且认定任何参与这些关于性取向改变疗法的人都有权力获得专业的,无社会偏见及歧视的对待。

支持观点

金西研究院(KinseyInstitute)的一份研究报告指出,84%同性恋男人至少转变性倾向一次,32%有三次转变,13%有至少五次转变。

施瓦茨(Swchwartz)和马斯特斯在一份报告中宣布,有79.9%的同性恋者成功转变为异性恋者。六年的跟进调查显示有71.6%的人“转型”成功。

黎尼哥洛博士回答说:直到如今,我曾经帮助过17五个男人,让我告诉你治疗成功的程度,如果那些男人留在我这里治疗,只需几个月,他们就会觉得生命改变。”

性别取向_性取向 -同性性取向

心理学家,精神病学家和其他的精神健康专家都同意同性性取向不是疾病、精神错乱或感情问题。一项历时35年,客观、设计合理的科学研究结果表明同性性取向本身与精神错乱、感情和社会问题没有关联。同性恋以前之所以被认为是精神疾病是因为精神健康专家和社会接受到是有偏见的信息。在过去对男女同性性取向者和双性性取向者的研究中,研究对象仅仅是接受治疗的人群,对研究的结论会造成偏差。当研究人员调查了那些没有治疗的人群后,很快的发现同性恋是1种精神疾病的观点是不正确(WWW.aIhUaU.com)的。

在1973年美国精神病协会肯定了这项新的、设计良好的研究,并从官方的精神和情感疾病列表上去除了同性性取向一项。两年后,美国心理协会通过了决议支持该决定。25年以来,两家协会一直在促使所有的精神健康专家帮助驱除这种把精神疾病与同性性取向相关联的耻辱。

爱华网

爱华网