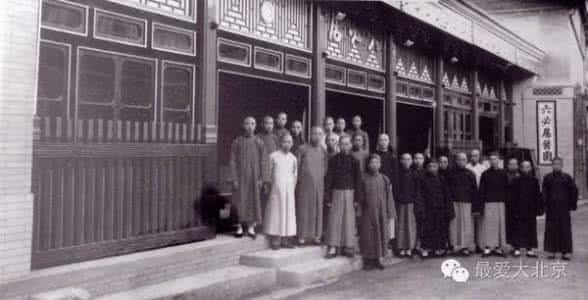

老北京人会吃是出了名的,他们对各家大饭庄的拿手菜肴如数家珍,民间口口相传“炒菜丰泽园,酱菜六必居,烤鸭全聚德,吃同仁堂药”的说法,今天不说别的,就说说闻名于京城的六必居酱菜。

敲诈六必居 惊动北平公安局长

民国时期,六必居买卖做大了,就难免被人嫉恨或勒索。买卖做大了,就难免被人嫉恨或勒索。

1930年7月28日下午7时许,六必居铺长张攀曾手持一封信来到当地派出所,报称当日7点30分接到由邮差送来的匿名信,声称要借大洋二千元,“如不预防,防大爷到此。落款为‘吴大爷’,下款是‘永定门吴宅本铺’”。

接到报警后,北平特别市公安局长立刻要求由警察署派干练的便衣侦查写信人,并电请侦缉队协助侦查。同时,派干警协助保护六必居的安全。六必居收到匿名信惊动市公安局长,可见其在当时北平商界的分量。

蒋介石和六必居的甜酱萝卜丝

早年的六必居酱菜要买就是一整个,还不像现在,分门别类地摆放好后细细地切成条块出售,据说促成这一转变的缘由,多少还跟蒋委员长有些关系。

抗战胜利后,蒋介石曾于1945年秋来到北平,在中南海设宴时,点名要六必居的酱菜。当随从找到老板告知这一消息时,便将这份差事交给姓贺的伙计。

这位贺的伙计,年纪虽轻却聪明伶俐。等他到了中南海的宴会厅时,他发现桌上的盘子五颜六色,而准备上的这道酱萝卜块却是黑乎乎的,他暗想,要是就这么原封不动地端上去,太难看了,万一蒋介石一生气,全店人恐怕就得挨刀了。

想到此处,伙计只有急中生智,把萝卜切成细丝,拌上新鲜葱白,最后淋上一层香油摆盘端上。不一会儿,蒋介石传出话来,要他过去。蒋介石问他:“这是地道的六必居酱菜吗?”“是的,委员长。”蒋介石摸着他的脑袋,连声说“好”。

伙计回店后,将这件事讲给了掌柜的听。掌柜听闻后,马上宣布:今后酱菜一律切后再卖。自此一刀切下停不住,直切到今天。

六必居匾额是谁题写?

人们传说,“六必居”酱园的牌匾是明朝时的大学士严嵩所写。关于严嵩给六必居题匾有种种传说,最为人所津津乐道的是,在严嵩发迹前,赋闲在家,闲居北京,经常到六必居喝酒,与六必居的掌柜和伙计关系处得相当融洽。

不知从哪听说严嵩书法不错,写得一笔好字,掌柜的求他写了此匾。因为当时严嵩还官微人轻,也就没好意思落款。还有人说,“六必居”这三个字的金匾那可是严嵩做了宰相以后写的。

不过,关于六必居的匾额是否为严嵩所书,也一直有争议。还有传说“六必居”仨字竟然是小伙计仿写的!还是扫帚写出来的!

题写匾额之事至今成谜

到底哪一种说法是真的呢?后来有人从六必居旧存档案中做出考证,认为六必居的开业时间是清朝康熙年间,而不是后人传说的明朝嘉靖九年。可惜书内仅是略提一笔,并未详细写出邓拓同志的考证探究过程,以及所依据的历史资料。

不过,看来六必居开业于明朝嘉靖九年并请严嵩题写匾额之事,的确是历史漏洞与误说很多,因明嘉靖九年严嵩尚未发达,只在南京默默无闻做个小官,六必居怎么可能跑去南京请他题写匾额呢?

不过,现在六必居店里挂着的,是传说中严嵩所书的老匾,还是后来一个店员用炊帚“仿”出来的?仿佛这老店有着重重谜团待解。

金字招牌历经沧桑 因一人重挂门楣

清末六必居盛极一时,然而也饱经风霜。据史料载,1900年庚子事变那一年义和团放的大火,六必居也被烧了,一个姓张的伙计带头冲进火中,抢救出了老匾,放到了山西临汾会馆保存,直到重倏六必居后才挂上。六必居的东家,认为这个伙计立了大功,便把他升为了经理。

60年代,这块匾额被破四旧摘除了,六必居也改名为宣武酱菜厂门市部。1972年,日本首相田中角荣访华,向周恩来总理提起了北京的六必居,问还有没有?周总理肯定地说,有。然后,周总理为此专门指示说:"把六必居的老匾挂出来。"第二天,这块历经沧桑的金字匾便重新挂在了六必居的门楣上,直到今天。

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网!

爱华网

爱华网