图片发自简书App

毋庸置疑,自倡导全民阅读,建设书香社会被写入政府工作报告后,整个社会,不管真的假的,总算有了一点书香的气息。就拿我所在的小四线城市来说,不知不觉,人们读书的热情一点点迸发出来了:民间的书屋、书院建起来了;亲子的绘本馆一家接一家的占领街市的繁华地段;中小学的图书馆开放了;新华书店,也一改冷清,渐渐有了人气儿。

李克强总理提倡的全民阅读如春雷一鸣,蛰虫复苏,蚕卵孵化,新生命,新世界,让人振奋。

说起读书,我倒有小技巧保你有质有量增大阅读量,一年读五十本或更多不在话下。?

图片发自简书App

书非借不能读 其实我最爱买书,当当、淘宝、亚马逊,京东我也买过,但很多时候,那些千挑万选来的书犹如后宫佳丽三千,能宠幸一时的太少,大部分一入深宫里, 无由得见春。怪只怪如今的媒体太发达,手机、平板、电脑,电视…为了治疗自己没空读书的毛病,咬牙去图书馆办了借书证。借了书是要还的,超过时限要收滞纳金,于是相方设法也坚持把书读完。事实上,从爱护眼睛的角度来说,盯手机二十分钟等于看书两个小时,孰优孰劣,自然心知肚明了。

?图片发自简书App

读书贵在有法 自己日常就是这样做的,感觉还是有点道理的。

平行读书法:我一般三本书同时读。临睡前一本随笔书短篇小说。晨起记忆力好,往往读诗话或经典的著作。上班闲暇了读书是最佳时机,经常读长篇小说或有情节的作品。这样一个月下来,十几万字的书最少也能读上四本,何乐而不为呢?

交叉读书法:这里的交叉是指经典的书要读,畅销的书也要读。我们不能一味沉浸在经典中,也不难过分追畅销。经典的东西,经历了岁月的洗礼,往往是难懂难以言说的,而信息爆炸时代的一切畅销的东西,都包含了太多的商业成分,大多的励志、行走、鸡汤都比较好读的。如此,交叉着读也会读出一些趣味。我以前偏爱古典系列,又读今人的畅销书,光安意如的就基本买了都读,后来再读《世说新语》《人间词话》觉得一切都明朗起来。别单纯的去阅读经典、也别单看畅销书,两种都过于极端。眼界、价值观是在交叉中一点一点积累的。

厚薄读书法:华罗庚曾说过,读书的真功夫在于“既能把薄的书读成厚的,又能把厚的书读成薄的”。我的厚薄是浅层次的,厚的读成薄的,是说我拿起一本书先读封面封底,书脊,以及前言后记,然后前面一章后面一章,基本书的的大体轮廓就出来了。现如今的好多书还加了个腰封,就是书的封面的纸带。我读的时候少,因为好多腰封都变成了推销书的营销手段。后来把它当作书签把玩,发现一些书的腰封设计得蛮好,可以从腰封上便捷的了解书的内容特点,从而方便选择。这是从厚到薄读书法,适用于车站地铁飞机上。我每年坐火车次数多一点,基本每次等车都能读薄三两本书。

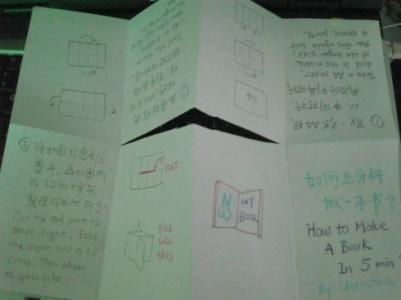

薄读厚在我这里指不动笔墨不读书。我这人有个毛病,自己读过的书不喜欢借给别人,因为爱乱写。有时候读着读着感觉阳光清越,花香沁骨,我会在书上写一首诗,或者画画。有时候谁得罪我了,我还可能在某页上大发脾气。没处写还可能续纸。书可不就厚了。书读厚的过程也是个量变的过程。前些天我读雪小禅,边读边做抄写,加了日期插图感想,一个月下来装订成册,竟成一本别致的DIY书,很有成就感。读书还有个毛病,就是读了完整的一部书若不写读后感,就像织毛衣没有收尾,吃饱饭不曾喝汤一样,总觉得不完美。所以梦想着全部的读后感也可以变成一本书,一本自己百看不厌的书。

零存整取法:很多人都抱怨哪有时间读书啊。呵呵,有时间还刷朋友圈呢!三国时董遇有三余读书法:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也。我觉得就是零存整取法,抓一切边角时间读各种书。《大秦帝国》我是每天关灯后听二十分钟听来的,《于丹论语是》每天上班走路听完的。《唐诗三百首》是中午开车回家上班的必修课程。我很少看肥皂剧,但我看电影,有空就找一部看,比如余华的《活着》,毕飞宇的《推拿》,严歌苓的《归来》,电影电视剧原著一起看,读书的效果自然不一样了。

总之,读书是一件快乐的事情。这些年,我最大的收获是心如止水人淡如菊。有人说浮躁的社会,心静者胜出。读书的力量常常不是通过肉体感官体现,而是源源不断地潜移默化。的确,潜移默化成无忧无惧,无技无法,成为一种精神的行走,成长的自觉,从而达到书中有人,人在书里,书人合一。

该是大境界!

爱华网

爱华网