buhai

不害

ahis

佛教戒律和行持的一个原则。原意为不杀生或不伤害,即对一切有生命的物类不加伤害。不害一词最早见于印度的《广森林奥义》,“奥义书”列为再生族(婆罗门、刹帝利和吠舍种姓)断灭的五种解脱方法之一。特别重视不杀信条,谓在一切生命中都有着灵魂,因此不害是信徒“正行”之一。佛教沿用这一概念,但视植物为“非情”,不作为不害的对象。《大乘广五蕴论》说:“云何不害?谓害对治,以悲为性。谓由悲故,不害群生,是无分,不损恼为业。”列为“大善地法”之一,小乘把杀人列为出家比丘四波罗夷戒(四重禁戒)之第三。按戒律条文规定,不杀的对象只限于人类;视不害为“善法”之一。大乘因强调慈悲为怀,普度众生,比小乘更重视不害的思想,故范围扩大到一切生命,要求做到身口意三业无犯,并在显教菩萨戒的十重戒(十波罗夷戒)中列杀生为首条。不害也是在家佛教徒必须遵行的五戒和沙弥的十戒之一。现代的印度甘地继承了这种不害的思想,构成他非暴力主义的哲学原则,认为不害不仅是“一切生命的原则”,也是“人类的基本法则”。

黄心川

以上就是网友分享的关于"不害"的相关资料,希望对您有所帮助,感谢您对爱华网的支持!

爱华网本文地址 » http://www.aihuau.com/a/345051/423993067844.html

更多阅读

增空(慕西行者)看到了一些关于戒律的文章其中认为比丘戒在戒律方面是以戒身为主,只要身不犯戒(当然还包括了口)就不算犯戒,只有身犯戒了才是犯戒。菩萨戒不同,只要心犯了就是犯了戒,所以比丘戒戒身、菩萨戒戒心,是否?答:比丘戒同样是心犯戒

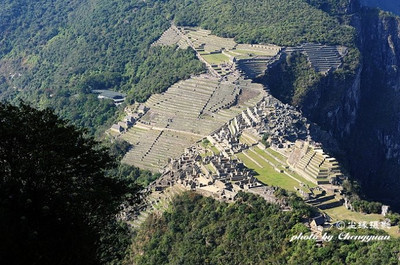

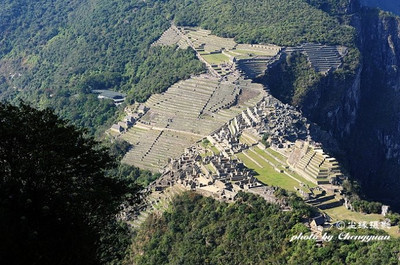

马丘比丘日出9月17日 早上8点半出发,打车3索尔去车站,两个车站都有车前往OLLANTA,一个是长途客车,要转车,5索尔2小时多到,一个是直达中巴车,10索尔,游客都坐中巴,一个半小时到达OLLANTA.我们刚上中巴车,一个美国女孩神色慌张地疾走过来,司机

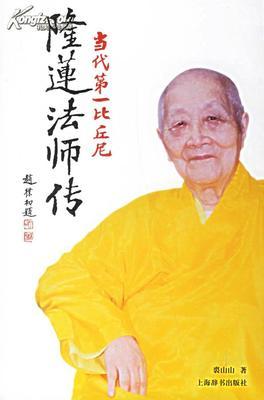

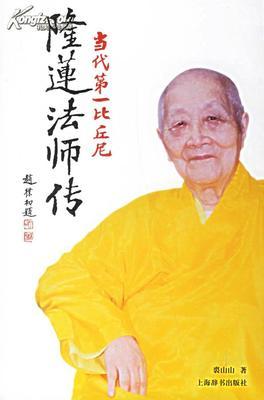

初识隆莲法师缘自裘山山所著的《当代第一比丘尼—隆莲法师传》,记得那是1998年初。看门人曾经赋诗一首,恭敬赞叹:‘矢志不渝缘佛心,芬芳桃李敬莲枝。法轮常转诸善行,人间净土笑有时。’隆莲法师,俗姓游。一九0九年三月十三日出生于四川省

昭慧法师(图片来源:资料图)笔者于年初(2月21日)中华佛寺协会春节团拜暨理监事会中,即曾提案云:建议推展“佛教僧伽正名运动”,广为倡导僧尼的正确称呼(男众称为“比丘”,女众称为“比丘尼”或“尼师”),以免媒体动不动就呼“尼姑、女尼”等语带

佛教派系众多,不同派系对“具足戒”的具体规定并不完全一致,但大体上差不多,以小乘部派佛教法藏部的戒本《四分律》为例,比丘的“具足戒”有250条,比丘尼的“具足戒”有348条,共分为八大类:一、波罗夷,指戒律中的根本罪或极大之罪,犯此类戒者

爱华网

爱华网