和孩子相处久了,例如7岁5岁的孩子,家长的角色被赋予了越来越多的内容,原来管好吃喝拉撒就行了,现在需要更多时间和精力面对孩子们更高层次的各种心理要求!

一件事、一个活动,总是发生在一定的时间、地点,总是要涉及到一些人物;事情的发生发展过程,总是要有起因、经过、结果 这三个阶段.这就是人们常说的事情的'六要素'.这6要素和西方风行的分析方法5W1H其实异曲同工.

孩子的日常行为,尤其是一些比较有借鉴学习意义的事件,我们只要稍微根据这个6要素梳理一下,事情就会变得清晰简单并且容易发现症结所在!

'搞什么呀,我不要写记叙文,我的孩子早上和爸爸发生争执,爷俩都吼上了,老娘我该怎么去处理?我是得当法官还是警察还是保姆?'我们都学过大唐盛世的贞观之治,首先是有勇于进谏的魏征,然后有善于从谏的唐太宗,才会在治理社稷时出现了国泰民安的强大局面!军师和谋臣们使 用的,皇上待见的'谏'是什么东东?古时的谏其实就是今天我们使用频繁的'提醒',百姓的呼声,民愤,请愿,都属于谏的内容,谏官从历史中学习提炼总结出 适合当朝采纳的各类建议,就是谏!

小到一个家里的孩子,他的抗议,抱怨,哭诉,愤怒,行为偏颇,其实也都是来自孩子的提醒,他提醒家长应该接纳孩子的情绪并找出问题的根源从而改善和修复亲子关系中出现的负面影响.

做为家长,几年下来,我们都更习惯'给孩子提醒'的角色,不管是职责还是执行都熟谙在胸,相反,耐心细心充满爱心的'接纳孩子的提醒'的功力相对来讲比较欠缺.

一个比孩子多吃了几十年干饭的父母,一个走的桥比孩子走得路还长的父母,一个读书万卷阅人无数的父母,原则上我们哪怕用小指头思考也可以当好小p孩子的'指路明灯''行为导师''精神偶像'吧?

事实上,我们的提醒很多时候都成了骚扰孩子们的'唠叨,抱怨,耳边风',而不是针砭实情、对症下药、药到病除的'警世醒言'!

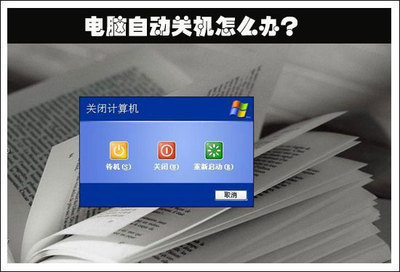

如果提醒的时机不对,提醒的方式不对,提醒的语言不妥,也就根本谈不上提醒的作用和效果了!提醒过多,过快,过早,包括过少,过迟,过慢,原则上都属于不当!

读到这里您已经跳了:'哪里来那么多呲毛,老子不就想给儿子提个醒儿嘛,您说,咋咋才是提醒的不早不晚、不快不慢、不疾不徐的?'

提醒的方法

给孩子写个小纸条,给老公写封邮件,给你的客户写封手写函……用温润的方式娓娓表述自己的提醒,不仅风度翩翩,还能丝丝入扣让对方心悦诚服.

针对孩子,请先分析孩子喜欢接受的方式,例如哥哥天天,更喜欢表扬而非批评!但是王某人,表扬了很开心,但纠正小问题,必需得让她全程感受一次撇嘴掉水豆才会有效果.

爱华网

爱华网