文/李四龙 (北京大学哲学系)

这部经,佛教徒,特别是出家人天天都会念,出家的师父早晚功课,每天都会要念一遍的。那么《心经》为什么会流传得这么广泛呢?我想主要是信徒相信,念了这部经就可以消灾解难,每当我们念一遍《心经》,就可以消掉我们身上很多的业障,这是信徒心目中的《心经》。我们今天上这个课,主要的目的就是要解决为什么《心经》可以消灾解难这样一个问题。但我们不从宗教的角度来讲,这里大家可以体会到宗教和哲学之间的距离。从宗教的角度来说,你只要念了,就会有一种神奇的力量。所以我们现在可以看到很多的《心经》版本是音译本,就是拿汉字来标音,目的就是让你可以以梵文的音,来诵读《心经》。只要把这个声音念出来了,就能够有一种消灾解难的神奇力量,所以《心经》在很多人心目中也可以称之为“心咒经”,只要你念了,就好像咒语一样,有不可思议的效果。传说玄奘西行求法之前,在成都碰到一个神秘的老头,给他传授了这样一部经,说以后如果遇到了麻烦,就可以念,据说这一路玄奘没少念《心经》,这是我们宗教上的一个说法。

但是咱们既然在大学里讲这部经,就不太适合从这个角度来讲了,我们还是希望能够把这其中的道理说一说,最好可以按照我们的方式来进行一下解读。为什么可以消灾解难呢?这首先就要看我们的灾难是从哪里来的。按照佛教的理论,我们为什么会有这么多的烦恼和麻烦,当然原因很多,不过归根结底,最核心的一个原因就是“我执”,“执”就是执着,“我执”,就是拿在手里不肯放下,我们的烦恼、痛苦、灾难的根源就是在“我执”,总把自己的一切看作是最根本的,最正义的,万般放不下。按照佛教的思想,这就是我们苦恼的根源。由这个根源引发出来的,还有一个执着对我们来说也非常的关键,那就是“法执”。我为什么这么重要呢?有的人说“我就喜欢”,“我就想要”,这种人有没有?有的,但是我们觉得这么说层次低了点,不上台面,那什么样的“我执”可以上台面呢?那就是“我所代表的就是正确的、唯一的方向。”“我代表所有人的利益。”一定要把自己的观念上升到一个所谓真理的高度,这就叫“法执”,我们对于某些道理看得特别的重,认为这是绝对的真理,只有我掌握了这个真理,别人都没有掌握。实际上我们每个人扪心自问,或许都有这样的想法,说句不好听的,这可以叫做刚愎自用,但是每个人都会情不自禁的把自己的所思所想所学当做真理,而这就会引起不好的结果。所以佛教认为我们的痛苦的根源都来自于这种“我执”和“法执”。

所以佛教认为如果要少一些苦难,应该怎么办呢?那就是要学会理解别人,去摆正自己的位置,不断的去包容别人的想法,理解别人的想法,甚至包容别人的错误。有这样的心胸和格局,那么你的层次就会不断的提高,你的处事能力,方方面面都会有变化,这样就会消灾解难,最终的结果就是实现自我的价值。

所以这部经从消极面上来看,就是告诉我们可以消灾解难,从积极面来说,就是要告诉我们实现自我的一个方法。现代社会特别强调实现自我,那么如何实现自我?我们比较容易想到的是儒家所秉持的观点,就是“天行健,君子以自强不息。”这个道理很对,但是大家不要忘记后面还有一句话“地势坤,君子以厚德载物。”我们经常讲前半句,但是不说后半句,所以我开玩笑说没有“厚德”的“自强”,基本上属于“自杀”(笑)。因为我们不能要求每个人都是圣人,既清廉,又能干,还从来不犯任何错误,那只能说此人只应天上有了(笑)。

所以我们如何去理解,通过帮助别人的方式来提升自己,用儒家的话来说,就是一定要有“厚德”,才能“自强”。那么《心经》当中就是要用放下自我的方式去实现自我,你是谁?你实际上是这么多人簇拥起来的,我们每个人都是“众缘成就”的,或者我们身上会有很多的头衔,也扮演着很多的角色,每一个角色,都是“众缘成就”的,也就是由别人来提供的,比如说你是妈妈,那么首先就要有孩子,你是儿子因为有父亲,所以如果我们要成就一个自己的身份,都是要靠对方的,我是一名老师,也是因为有学生,如果学生都跑光了,那么老师这个身份也就不存在了。作为学校,就要以学生为根本,老师如果是主人的话,正是因为来了很多学生作为客人,越来越有优秀的客人出现,也就让主人感觉很风光,如果客人都不来了,主人也就没什么意思了,所以作为学校,应该就是以这些所谓流水的兵作为根本,把学生培养好,才有我们的未来,否则就无从谈起了。所以佛教告诉我们,如何消灾解难?首先要找到我们的对方,以对方为根本,这是佛教成就自我的一个方法。这与我们平时所说的儒家“自强不息”的方法,并不完全一样,因为“自强不息”或多或少还是以自我为根本的,儒家构建的“亲亲有术,尊贤有等”的这样关系,当然儒家也有消化这种关系的方法,但与佛教的这种关系的塑造也是不同的。佛教的自我实现,就是要靠放下自己来实现的,每时每刻都要了解我们是众人成就的,是以对方为根本的,才是我们持续的发展之路。一旦我们想到对方,儒家所说的“厚德”就油然而生,否则总觉得自己能耐,这就不可能厚道的,如果我们只关注自己,以尖酸刻薄为能事,眼里一点沙子也不揉,我们可以想象,这条路是不能长久的,我们期待着风清气正,这没错,但是最后也就只能“玉树临风”了(笑)。我们生活中最大的苦恼,或者说祸害的根源,就是我们总想着是我成就了别人,我给大家提供了机会,而佛教就是要让我们反过来想,让我们认识到自己是被他人所成就的。只要我们能体会到这一层思想,灾难也就远了,成功也就近了。

前面是从道理的角度来说明一下我们为什么要读这部《心经》,接下来,我们从学习的角度来看。

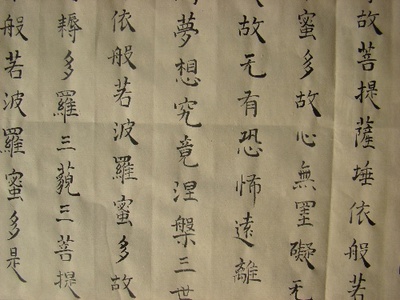

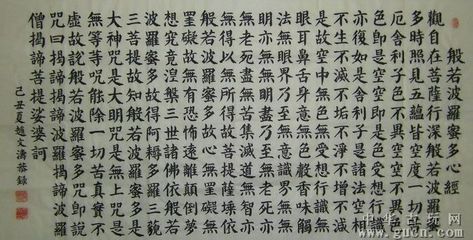

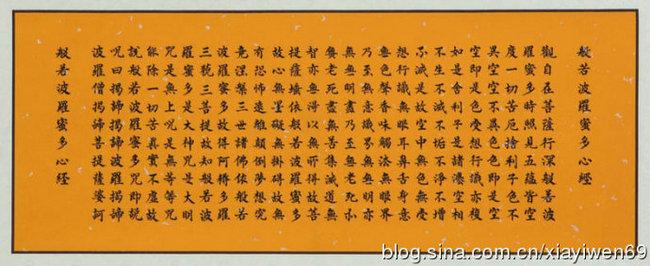

《心经》虽然只有260个字,但是我们不能小看,因为佛教最基本的概念都囊括其中,可以说是高度浓缩,所以这部经读起来并不太容易,不像我们读别的经,其中或许有许多故事穿插,帮助我们理解,这里面都没有,就只有道理,而且逻辑推理的关系很严密。所以我们说天天读这部经,也是每天在温习佛教的基本概念,然后我们可以不断的明白其中所蕴含的道理,明白“无我”,了解“空”。

这堂课我们主要需要讲解的是两个概念,就是“般若波罗波罗蜜多”和“阿耨多罗三藐三菩提”,把这两个概念给讲通了,那么对这部经我们也就了解得差不多了。其实不光《心经》是这样,我们整个大乘佛教的基本思想脉络也基本是这样了。

“般若波罗蜜”是更常见的译法,比如说《金刚经》就译成《金刚般若波罗蜜经》。在这里玄奘将其翻译成“般若波罗蜜多”,有人就问起这个“多”是什么意思,实际上我们不需要多想,这个“多”其实是个音节。玄奘比较严谨,喜欢直译,就把音节也要译出来了,实际上意思是一样的。

“般若”是智慧的意思,“波罗密多”实际上要分为两部分,“波罗”就是彼岸,“密多”是个动词,到达的意思。大家要知道梵文有一个特点,就是动词喜欢放在后面,动词后置。所以如果我们读佛经实在读不明白的时候,可以看看最后一个词是不是动词,如果是可以尝试着反过来看一下,或许会比较容易理解。所以“般若波罗蜜多”翻译过来的意思就是能够到达彼岸的智慧。到达彼岸也就是解脱,所以通俗一点说,我们可以称之为解脱智慧。

我们这么来看,好像意思已经很清楚了,那么为什么不直接翻译就好,而是用了这么复杂的说法呢?关键在于我们这是为了讲课便于理解,而实际其内在有很丰富的含义,我们没办法一时半刻就琢磨透,并不像我们说的这么简单。所以最终采用了一个音译的方式,让这个词陌生化,其目的让我们去细细琢磨其中的意思。

“般若”念作bō rě,如果按照普通话的念法,那可能是真的没有接触过佛教的人才会采用的念法,因为我们现在将“般”字念作bān,但是古代的时候并不是这么念的。有的佛经中为了避免念错,会直接将“般”字写作“波”,若也是一样,台湾的很多法师都会采用rě的发音,也更加符合梵文的原音,现在我们一般约定俗成,基本上都会念作bō ruò。

这个“般若”与我们一般的智慧不一样,一般来说,我们把一件事情办成了,我们可以说这是有智慧,把一件事情办砸了,可以说没智慧,所以我们俗人说到有智慧没智慧,这个标准是很清楚的,恰到好处就是有智慧,恰不到这个好处,就是没智慧。但是宗教生活里面,智慧就没有这么清晰的标准了。比如一心想做生意,刚开始做得挺好,很风光,结果后来赔了,我们要说倒霉,这确实很倒霉,但是虽然赔了,还剩几个小钱,也不想别的事情了,读读书,渐渐的走上了另外一条道路,慢慢的书法也上境界了,读书也有门道了,还混了个教职,写了几本著作,最后回想起来日子虽然过得不怎么样,但还挺充实,越活越有劲儿,回头看看自己经商的朋友,在商海中唉声叹气,这时候会想或许当年的失败正是今天成功的基础。这样例子也不少,比如徐复观先生,曾经当军人的时候做的挺失败的,后来开始读书成为了一代新儒家的代表。所以我们可以看到,“般若”这个智慧在人生中,从宗教生活的角度来看,并没有一个明确的标准。所以“般若”这个智慧实际上思考的都是一些根本性的问题,也就是从整体上思考整个人生应该怎么过,思考这个世界该怎么面对,这才是般若智慧,所要回答的问题,是与一般的智慧是不一样的。而这种智慧说得通俗一点,就是我们哲学系所讲的智慧,大家在哲学系待了这么久,应该都知道哲学就是philosophy,所以哲学翻译成中文应该是“爱智”,哲学所追究的智慧实际上就是关于人生和宇宙的最根本性的问题。

那么佛教如何关注宇宙和人生呢?实际上我们的宇宙也好,我们的人生也好,都是因缘所生法,都是缘起缘灭的,所以我们在讲佛教思想的时候,我经常喜欢用一个字来概括佛法,那就是“缘”。佛教思想的起点就是缘起论,释迦牟尼佛在菩提树下觉悟的时候,首先感悟的就是十二因缘,为什么我们会从前世到今世来,又会从今世到来世去呢?说白了,就是因为缘起,一个原因接一个原因,环环相扣,最终的原因就叫做无明。这个词《心经》当中也出现了,明就是知识,就是智慧,无明就是没有知识没有智慧,因为我们没有智慧,所以我们总要忙这忙那,叫做无明缘行,然后从无明缘行到行缘识到识缘名色等等,一直到生缘老死。释迦牟尼佛用十二因缘给我们解释了生老病死、三世轮回的这样一个关系。我们生命中的每一个状态,实际上都是有原因有条件的,不会是莫名其妙来的,所以在佛教中是没有偶然性的。不知道大家看没看过《功夫熊猫》,里面有一个镜头非常的美,在桃花盛开的时候,龟大师在落英缤纷的时候离开了,与宇宙同归一体,离开之前跟那个小浣熊师傅说,这个世界上没什么偶然,一切都是必然。这个话实际上是来自于佛教的。佛教认为一切的一切都是必然的,包括相聚离开,都是缘分,这个缘分也许我们知道,也许我们不知道,但是一切都是由各种各样的因缘条件促成的,也就是说我们生命中的每一个状态,都是有原因有条件的,这个原因可能是我们自己构成的,也有可能是外在的原因构成的。但是一切都是有缘起的,这是释迦牟尼佛在创立这个宗教时的第一个思想。由这个思想引申出了性空的道理,也就是所谓的缘起性空。一切事物都是众缘和合而成的,不但生命是这样,整个宇宙也是这样的。一切事物,我们称之为法,诸法都是因缘而起。既然因缘而起,那么一旦因缘产生了变化,这些事物也会产生相应的变化。我们这个房子一定是由门窗天花板地板构成的,一旦这些构建发生变化,那么这个房子也就发生变化,窗户破了,冬天的冷风就会吹进来,我们就不想待在这里了,如果房梁断了,这就变成了危房,为了安全,我们也不能待在这里了,所以一切事物都随顺这些因缘在发生着变化,那么这些事物本性就是空的。有一段时间,我们认为我们现在所在的这种房子叫“四旧”,要破“四旧”,所以就要把这种房子拆了,盖成“火柴盒”,比如说我们后面的那几栋房子,就是那个年代建的,就好像“火柴盒”一样,那个时候我们认为那个样子才代表着我们社会发展的进步方向,但是现在时间久了,发现还是要回到传统的这个样子,看起来比较有味道,所以这两天又把那些“火柴盒”拆了,变成了一片废墟,然后过一两年,我们又可以看到很多“假古董”冒出来(笑)。

这个例子就表达了万物因缘而起,有种种因缘变化,事物也就不断的在变化,那么事物有没有固定的本性呢?答案是没有的,大家说这种古建风格是好的还是不好的,这也没有一个标准,完全随顺我们在一个什么样的环境当中。所以佛教讲空,不是说这个房子没有,而是房子的本性是没有的,可以消失也可以兴起,我们一会儿可以说它很好,一会儿又可以说它不好,这就是我们面对的万事万物的空的本性。就好像一个人,有人说他好,有人说他不好,那么究竟好是不好,本性是空。所以从佛教的角度来看,每个人的本性都是无善无恶的。为什么一会儿成为好人一会儿成为坏人,关键要看是谁来说这句话,是谁给的评价。你曾经伤害过的人,那个人会说你是坏人,你曾经帮助过的人,那个人会说你是好人,实际上就是这样的。所以别人说你是能人,别人说你无能的时候,你都不需要当真,因为本性是空,如果有人说你是能人,那证明你还有用,说你没能耐的时候,只能说对别人没用了,所以我们就要换一个地方,找一个自己能有用的地方,或者说找个自己乐呵的地方,没用最好,刚好我可以做一些自己喜欢的事情。所以我们要明白,能与不能,善与不善,都是从不同的角度看待的结果,有没有根本性的东西呢?没有。这是佛教看待人生看待世界的一个大的道理,这个世界的根本是什么,就是缘起性空。如果我们能够把这个道理想明白,那么就是有智慧,想不明白就是没智慧。

所以“般若波罗蜜”,就是要让我们想明白这个道理,一切事物都是缘起性空的,这个话说的简单点,就是一切皆空。这个道理说起来,其实挺让人沮丧的,因为在我们的生活中明明白白的一切皆有,我们吃饭有菜有肉,不吃就饿得慌,但是吃也白吃,因为明天早上肚子又饿了。佛教就在讲一切皆空的道理,而我们要理解佛教是在什么意义上来讲一切皆空的,并不是在否定事物,而是要告诉我们这些事物的本性是空。

那么为什么要讲这个呢?为什么讲一个跟我们日常生活经验不一致的东西?说白了还是对我们有好处,因为我们都会情不自禁的把无常的东西当作永恒的东西,我们总是希望这样的事情发生,春天来了,天气很好,于是我们希望四季如春,永远是春天,但是这不可能。讲空这个道理,就是要让我们能够接受这个世界的无常。如果不接受,就会给我们带来痛苦,我们的痛苦就是因为面对无常而产生的。

我们的生活当中到处有这样的无常,我们是否能够接受?如果我们不接受就会产生痛苦,但我们又不得不接受。佛教讲苦海,就是让我们明白,再美好的东西也是一个缘起法,春天是一个缘起法,青春也是这样,健康、繁荣都是这样。所以我们不要觉得好景不长,等我们接触佛教以后,我们会发现这个世界上好景就从未长过。让我们坦然面对这些无常变化,就是佛教讲空的原因。

这么来看,佛教好像是个消极的东西,但是我们反过来看,苦日子、逆境也同样不会长久。如果我们自认为身处逆境,近段时间走背字,那么我们也可以相信佛教,这种日子不会长,很快就会好起来,这样又给了我们一种力量。所以我们在面对繁华的时候要明白好景不长,要多一份珍惜,面对逆境的时候又要多一份坚强。所以一切皆空的道理,有正反两面的作用。有一位前辈学者曾经说过,这个世上最难过的日子实际上是顺境,因为顺境容易让人忘乎所以,最好过的日子实际上是逆境,因为逆境可以让人谨小慎微。那么如何过才会让这一生平平安安呢?那就是把顺境当逆境。这位前辈所讲的角度并不是从佛教来看的,但是我觉得其中的道理与一切皆空的思想非常吻合。那么如何珍惜顺境呢?用为官来说,就是要心甘情愿,踏踏实实为老百姓做些实事,做官的因缘其实就在老百姓身上,不要求轰轰烈烈,只要为造福一方百姓,那么就会有人拥戴,也不求什么,就能够平平安安。

说到这里,我们可以体会到这个“般若”说的,就是“空慧”,就是理解空的一种智慧。

实际上对于佛教而言,我们认为好的东西要珍惜,不好的东西,佛教也要劝你好好珍惜。我们遇到一个好人,我们可信的人,要珍惜,遇到我们不喜欢的人,冤家对头,也要珍惜。世上的人的高度,不是由那些给你溜须拍马的人决定的,而是你的对手,有什么样的对手,就决定了你站在了什么样的人生高度上。一天到晚给你唱赞歌的人,说实在的,就是你的掘墓人。佛教就是要让我们认识到这样一个道理。

《心经》用缘起性空的这样一个思想,让我们重新面对自己,摆正自己的位置,我是众缘成就的,一切皆空,我也是一切的一部分,所以我也是空的。你是个好人,不见得你有能耐,得看跟谁比,所以我们不要觉得自己很了不起,都是一个因缘所生法,本性是空。我们在什么样的环境里,在什么样的因缘里,有一个什么样的格局和人生面貌。

《心经》就是让我们用般若智慧来重新认识自己,如果这些事情都能够做到,我们就能够到达彼岸,也就是我们的理想世界,什么烦恼都没有的理想境界。

当我们没有学好佛教的时候,这个理想境界从来不在身边,都在别人身上。当我们觉得这个不好那个不好,想要出国移民,结果过去以后发现空气也好水也好奶粉也好了,但是好寂寞,没人理你。所以又心甘情愿的回来,虽然水不好空气不好,但是热闹嘛,我穿件漂亮衣服也有很多人给我点赞,锦衣夜行不是滋味嘛。我们普通人的人生总是在此山望着彼山高,理想的境界永远不在我们身边,当我们了解了般若智慧,就会知道所谓的彼岸就是你站在此岸想象出来的,没有此岸的烦恼就没有彼岸的美好。

前阵子有个讲座,提到了汉桓帝的一位大臣,我不得不感慨,我们古人有的时候精气神还真是比我们现在的人好多了,这位大臣叫襄楷,他就给汉桓帝写信,说:“又闻宫中立黄老、浮屠之祠”,就是听说皇帝最近特别虔诚,又祭祀黄老,也祭祀佛陀,那个时候佛教已经传入了,但是他又说:“此道清虚,贵尚无为,好生恶杀,省欲去奢。”就是说黄老和佛陀,都是清虚的,是让人主动放下很多欲望的,结果后面接着说,“今陛下嗜欲不去,杀罚过理,既乘其道,……今陛下淫女艳妇,极天下之丽,甘肥饮美,单天下之味,奈何欲如黄老乎?”(《后汉书·郎顗襄楷列传下》)把这个话都说出来了,翻了皇帝的老底,然后还把这篇文章献给了皇上。后来居然这个襄楷竟然没事儿,这个事儿就让我感慨,这个大臣非常的耿直,而汉桓帝居然面对这样的大臣,还要表扬他。

所以我们如何放下烦恼,渡脱彼岸,一定是要能放下现在的种种,要明白所谓的彼岸,都是我们站在今天构造出来的。

这样“般若波罗蜜”我们就可以讲得很清楚了,实际上就是要让我们用般若智慧到达彼岸,让我们放下现实的幻想,那是不是逃避现实呢?并不是,而是让我们回归现实。所以佛教是一个非常务实的宗教,要让我们非常清醒的认识到我们现在已有的和将有的因缘,不要脱离实际,让我们明白彼岸其实就在此岸,一切皆空,彼岸是空,此岸也是空。当我们感叹此岸无常,一切皆空的时候,我们也要明白我们心目中的彼岸也是一切无常的。

这就是《心经》的核心思想。

爱华网

爱华网