试论传统文化对青少年道德教育的影响与作用<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

无锡市东林书院管理中心 荣骏炎

[摘要]青少年是祖国未来的建设者,是建设中国特色社会主义事业的接班人。随着市场经济的迅速发展,多元文化思想对中国文化产生了一定的冲击,青少年的道德教育内容中也比较缺乏优秀的传统文化内容,致使部分青少年的道德缺失、精神贫乏。要正确认识传统文化特定的内涵和占主导地位的基本精神,认识到传统文化对于青少年道德教育的重要意义,合理运用丰富多样的形式,生动、活泼、形象的将中华民族优秀传统文化中的精髓逐步引导青少年融入到自身人格中,以此来指导青少年树立正确的人生观、价值观和世界观,学会做人的道理,提高自身修养,从而保证了青少年道德教育的实效性。

近年来,随着党和国家对弘扬中华民族传统文化的高度重视及“和平发展”“和谐社会”等战略性理念的提出,社会主义精神文明建设取得了一定的成就,呈现出积极、健康、向上的良好态势,公民道德建设迈出新的步伐。爱国主义、集体主义、社会主义思想日益深入人心,为人民服务的思想不断发扬光大,崇尚先进、学习先进巍然成风,追求科学、文明、健康的生活方式已成为人民群众的自觉行动,社会道德风尚发生了可喜变化,中华民族的传统美德与体现现代精神的新的道德观念相融合,成为我国公民道德建设发展的主流。

但是,我国公民道德建设方面仍然存在不少问题。社会的一些领域和一些地方道德失范,是非、美丑、善恶界限混淆,拜金主义、享乐主义、极端个人主义有所滋长,见利忘义、尔虞我诈、遇挫即倒等现象时有发生,不讲信用、欺骗欺诈成为社会公害,以权谋私、腐化堕落现象严重存在。如果不能及时解决这些问题,必然会对正在成长中的青少年思想造成极大影响。

处于社会生活中的人们,总是从既定的历史传统、民族心理、文化氛围和生活环境出发,并在这些因素的交互影响下成长和发展。尽管人们总是想摆脱旧的传统,抹去旧的烙印,创造新的生活和新的品德,但是又总是无法克服传统的影响。因此,怎样消除传统中消极的东西,弘扬和发挥其积极的方面,促进青少年健康成长,就应当成为我们特别研究的课题。东林书院作为江苏省爱国主义教育基地,2003年以来,以青少年传统文化教育为切入点,依托自身优势,整合社会资源,与无锡市少儿个性发展研究中心合作举办“朗朗读书在东林”——少儿经典诵读活动,让青少年从小读圣贤书、立君子品、做有德人,取得了良好的社会反响和积极成效,笔者就结合“朗朗读书在东林”——少儿经典诵读活动和与会代表探讨一下传统文化对青少年道德教育的影响与作用。

一、当前的青少年道德教育中存在主要问题

从总体上来说,青少年的精神世界是健康的,但不容忽视的是,当前的青少年德育中存在着一些问题,有的还是比较严重的问题,这些问题如果不能得到全社会的关注而加以引导和解决的话,就会给青少年的成长带来很大的负面影响,甚至会葬送掉一些青少年的美好未来。具体来说,青少年中主要存在着以下几方面的令人担忧的问题。

1、学习目的不明确,缺乏应有的理想抱负。当前,我国正处在社会转型期,从计划经济体制逐步向市场经济体制转变,出现了一定程度上的脑体倒挂现象,同时大学毕业生找工作还不如农民工,于是“读书无用论”一直有着较大的市场,这种论调甚嚣尘上,对当代青少年甚至家长都产生了很大的冲击。据对部分学生抽查,近20%学生不爱学习、不想学习,他们大部分抱有读书没用的想法,认为只要有钱便可畅行天下。他们整日无精打采或上课睡觉,周末整日泡在网吧,有的甚至通宵达旦玩游戏以至于猝死在网吧,对老师布置的作业置之不理,甚至有学生逃课旷课长达数周的现象。这些学生不是以追求知识丰富自身为目标,而是迫于家长的压力或者随大流来上学,更谈不上树立远大的目标,为民族而学习,为国家而学习了。对于这部分学生而言,学习只是一种形式,只等着拿个毕业证,然后外出打工去挣钱。在这种思想的指导下,部分学生的道德出现“滑坡”现象,也就不足为奇了。

2、基本礼仪不懂得,缺乏应有的宽容心。部分青少年不懂得尊重他人,甚至不敬长辈,动不动就和父母大发脾气,不把父母放在眼里,这在当代青少年中表现的较为突出。校园里不时会出现,有的学生以穿奇装异服为美,以染发成人化打扮为美,以满嘴脏话拉帮结派打架斗殴为美……在人际交往中,不会也不懂得如何和他人相处,处处以自我为中心,唯我独尊,不懂得换位思考,不考虑他人的感受,缺乏宽容之心。对于社会,有的学生甚至抱着敌视的态度,以投机侥幸的思想来看待社会。

3、心理素质较差,自大与自卑并存。当今青少年,由于生长环境优越,从小到大家长安排一切,很少经受锻炼,都是一帆风顺的求学过程,他们缺乏挫折感,面对学习、生活的压力,表现出来的精神状态各有不同,常常出现学习困难,考试焦虑,,情绪不稳定,自我失控,心理承受能力低,缺乏自信,记忆力衰退,注意力不集中,思维贫乏,学习成绩不稳定、逆反心理严重等情况。加上现在大多数学生都是独生子女,他们以往依赖的对象——父母、亲戚如果不在身边,常常感到十分无助。抑郁、烦躁的精神状态已经严重影响了他们的正常学习生活,面对现在极大的信息量和宽广的信息来源,有些学生自认为很明白道理,但是往往在面对挫折时,却一下跌人生低谷,认为自己什么都不是。

4、不具备健康的荣辱观。当前校园并不是一块完全洁净的象牙塔,受社会上种种不健康思想的影响,部分学生的荣辱观不够健康:平时不努力学习,考试又想过关得高分,导致校园里考试作弊现象日趋严重,且屡禁不止。至于抄袭他人论文、花钱雇枪手替考、代写论文也早已不再是个别现象;相反那些不作弊的学生却被认为是“傻子”、是“笨蛋”,是不符合“时代潮流”的人。本该自己值日了,却不去做,当别人为他代劳时,他不是因此而感谢他人,而是认为他人真的太傻;迟到不但不感觉到难为情,相反认为这是某种“英雄”行为;不顾自身的经济状况,和他人盲目攀比,向父母索要数目不菲的生活费用……这些都是荣辱观不够健康的表现。

5、不懂得感恩图报,缺乏诚信意识。对社会日异发展而带来的物质上的极大丰富,有的青少年学生不是对国家心存一颗感恩之心,相反总是抱怨太多;有的面对父母<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />和老师的无私奉献,不是以欣赏接受的态度去对待,而是感到厌烦;还有的青少年学生往往因受到有关的所谓行风、公关意识的影响,办事说话不够守信,诚实不足,“圆滑”失度,“老练”而“世故”,纯朴中似乎夹杂着一些浊气。如在学生中所出现的日常行为规范问题,社会实践中的参与性意识问题,面对一些违纪现象的态度问题,待人接物的导向性问题等,常常给人以一种浮躁感、正直欠缺感、胸怀袒露的“羞涩”感。

二、传统文化中的优秀思想及主要特点

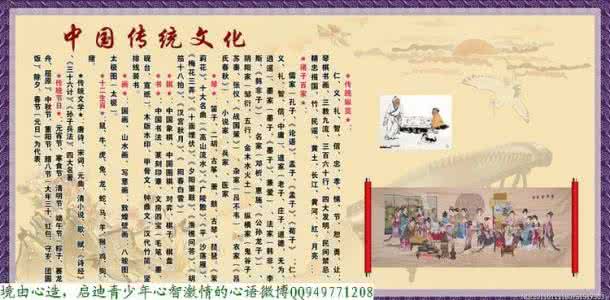

一般说来,传统是已经过去了的事物,是长期以来积淀在社会生活和人们的心理中,并在今天的现实生活中仍然发挥着影响和作用的一种现象。传统是物质的,也可以是精神的。文化传统是对人类在今天以前所创造的精神现象的一个总称,它的内容就其主要方面来说,包括从一定价值导向出发的哲学的、政治的、经济的、法律的、伦理的、文学的、艺术的、宗教的各种思想观念的综合。文化传统虽然有着多方面的内容,但它又有着自己的核心。文化传统的核心,从一定意义上讲,可以说是人们对真、善、美的追求。这一追求,是贯彻于一切思想的一根主线,即向往美好贬斥丑恶,对人类幸福的渴求和对高尚道德品质的向往。传统文化,是指在长期的历史发展过程中形成和发展起来的,保留在每一个民族中间具有稳定形态的文化。传统文化是一个民族的历史遗产在现实生活中的展现,它有着特定的内涵和占主导地位的基本精神。它负载着一个民族的价值取向,影响着一个民族的生活方式,聚扰着一个民族自我认同的凝聚力。

中国作为东方的文明古国,在漫长的历史发展过程中,也形成和发展起来了具有稳定形态的、博大精深的中国传统文化,它是中华民族几千年来创造的精神现象的总称,包含着思想观念、思维方式、价值取向、道德情操、生活方式、礼仪制度、风俗习惯、宗教信仰、文学艺术、教育科技等诸多层面的丰富内容。它不仅在中国几千年的历史长河中光辉灿烂,而且在当代也受到了亚洲乃至全世界众多国家和人民的重视,尤其是在东南亚各国发挥着不可估量的影响。

中国传统文化就其最主要内容而言,具有四个主要特点:

1、崇尚伦理,自强不息。

在整个中国传统文化中,伦理思想贯穿始终。褒善贬恶、追求崇高的思想品德,向往理想的道德人格,涵养美好的精神情操,是中国传统文化的一个主导思想,是大多数思想家所一贯追求的。在人和人的相处中,一个人既要有自强不息、奋发有为的创造精神,又要有设身处地为他人着想、爱人如己的博大胸怀。只有“与天地合其德”,才算是一个道德高尚的人。

所谓自强不息就是中国传统文化中的奋发图强、孜孜不倦、坚韧不拔、百折不挠的一种锲而不舍的精神。中国古人所崇尚的精卫填海、愚公移山和夸父追日的故事就是这种精神的生动体现。自强不息的精神可以说是中华民族的脊梁,是中华民族几千年来所以能够不断发展壮大的一个重要的精神支柱。无数仁人志士和英雄豪杰前赴后继,英勇不屈,以至于牺牲自己的生命来保卫国家的领土,维护国家的尊严,是同这一种自强不息的精神密不可分。

2、强调理智和智慧的重要性,强调真理的追求和辨证的思考,有着浓重的思辩传统。

中国先秦的儒、墨、道、法几个最著名的学派,都十分重视理智和智慧,强调人们对真理认识的重要性,以老子和庄子为首的道家学派尤其重视辨证思考。在老庄看来,一切事物都有其对立的一面,一切事物都是相互联系的,一切事物都是发展变化的,一切事物都是能够相互转化的,一切事物都既是绝对的又是相对的,在绝对中有相对,在相对中又有绝对,把自然界和人类社会看作一个统一的整体,并力求从整体的相对独立和相互联系上来观察和分析这些现象。《大学》上说:“古之欲平天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知。知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后齐家,家齐而后国治,国治而后平天下。”这段话比较全面完整系统的表达了儒家对人生的根本意义和目的的看法,认为人应当在完善自身的基础上完善社会,同时又要在完善社会的过程中完善自身,永无止境。

3、倡导本源性的精神基础孝道。

在中国的传统社会和文化中,尽管儒、道、佛三种并行的中国传统文化对孝的理解各不相同甚至对立,但对“孝”的理解和认同是统一的。例如传统的儒家文化,是以孔子为代表的、以“孝”为核心的主流文化,认为“孝悌也者,其为仁之本欤”(《论语·学而如》)。仁是儒家思想的核心,而孝是仁之根本。道家是与儒家直接对立的人生哲学观,反对孔子的“有为”思想,提倡“无为”哲学,但在孝的认识上基本是统一的。老子提出:“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣”(《老子·十八章》)。在老子看来,孝慈是人之根本,有了孝和慈,亲属之间才不会有纷争,人老了才会老有所养。在佛教方而,更是提倡大慈大悲,对父母尽孝是以慈悲为怀的重要体现。明代高僧莲池大师将孝分为三个等级:“人子于父母,服劳奉养,以安之,孝也;立身行道,以显之,大孝也;劝以念佛法门,俾得生尽土,大孝之大孝也”。佛教这种以劝供父母吃斋念佛是“大孝之大孝”是从佛教信仰上论孝的。尽管儒、道、佛三种并行的中国传统文化对孝的理解各不相同,但基本精神是一致的,都强调尽孝是人之根本,是天经地义的事。

4、具有独特的审美意识和人文精神

中国传统文化在文学、艺术的各个方面都取得了辉煌的成就,是全人类文化中最重要、最宝贵的瑰宝之一。中国人历来喜欢以诗歌的形式来表达思想感情,究其渊源,可以追溯到《诗经》以前的帝舜时代,这一传统经久不衰,贯穿于中国几千年的历史长河之中:《诗经》以其鞭挞社会丑恶、向往美好生活的特有的睿智,审视着人与人之间不同情况下的思想感情;《楚辞》,尤其是其中的《离骚》等名篇,更是中华民族爱国主义的千古绝唱,表现了关心人民、热爱祖国、追求理想、改造现实的顽强斗争精神。此后还先后出现了汉赋、唐诗、宋词、元曲和明清小说等几个文学艺术的发展高潮,创造了绚丽多彩、辉煌灿烂、具有永久魅力的文学艺术,并以其独特的方式,熏陶和孕育着中华民族特有的人文素质和民族精神。

三、传统文化中对加强青少年德育教育的重要作用

中国传统文化思想主要是在先秦时期奠定的,主要表现在儒、道等诸家,而尤以儒家对中国人的影响为最。

孔子说:“人无远虑,必有近忧。”(《论语·卫灵公》)意思是人首先应该树立远大的志向。这句话虽然是对有志于从政的人来说的,但它同样适用于今天的求学者。孔子以自己的亲身经历,切身体会,告诫弟子们说,立志贵从少年始。他说:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲不逾矩。”(《论语·为政》)又说:“后生可畏,焉知来者之不如今也?”孔子认为立志的关键在于内因,《论语》说:“子欲居九夷,或曰:‘陋,如之何!’子曰:‘君子居之,何陋有之?”孟子也说过类似的话,他说:“君子进不败其志,内究其情,虽杂庸民,终无怨心,彼有自信者也。”不管外界的条件如何,只要我有“何陋之有”的精神,咬定青山,具备坚定的毅力,抵制泛滥的情欲,把个人、家庭、国家、民族的发展紧密地结合在一起,就一定能够实现自身的价值。

我们知道,孔子核心思想是“仁”,“仁”即“爱人”,以“爱人”作为“仁”的基本规定主要有两方面的内涵:一是就人和物的关系而言,前者比后者更为重要;二是就人和人之间的关系而言,应当互相尊重和互相亲爱。在人和人的关系上,“爱人”之仁中须从抽象的道德理想转化为具体的道德品质,即:恭、宽、信、敏、惠。这五种道德品质,贯串着人与人之间既要自尊自重又要互尊互爱互信的基本精神。

孔子不仅规定了仁爱表现于人和人之间关系上的具体品德,而且提出了在人和人之间如何实行仁爱的方法。这就是著名的忠恕之道。孔子说:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人,能近取取譬,可谓仁之方也已。”(《雍也》)又说:“己所不欲,勿施于人。”(《颜渊》)同时孔子还指出:“人和人之间的仁爱关系是以孝悌为基础的。

从上述可见,孔子的仁者爱人由仁的具体品质要求,“仁之方”和“仁之本”等到方面显示出人与人之间的互相尊重和互相友爱。

孔子提倡“中庸”,就是在日用常行中紧持适度中的原则,把事情做得恰到好处。这是孔子教人成德达仁的重要方法论原则。孔子把“中庸”作为重要的实践理性原则,但这并不是提倡折中主义调和论,不但不是如此,孔子对折中主义调和论还是持严厉批评的态度的。他说:“巧言令色,鲜仁矣。”认为只有真正的仁者才能关怀好人,憎恶坏人。对于八面玲珑的好好先生,孔子是持紧决的反对态度的。这些原则对于指导今天的青少年学生有着现实而重要的意义。如待人平等,不卑不亢;在利益面前恪守本分,不多取也不少取。讲中庸之道的人,在处理一般人际关系中,大多注意与人为善,以诚、宽、礼待人,同时在处理问题时,总会注意听取各方面的意见,然后进行分析研究,作出正确的处理。因而中庸不是精于世故,也不是故作深沉,更不是圆滑狡诈。而是一种对生命、对自然万物的珍惜;是一种对一切人甚至包括与自己敌对的人的宽容与博爱;是一种临危不惧、宠辱不惊、得失不计的随和与练达,是一种推动事业进步的哲学。

其它各家的学派的观点同样对我们的青少年学生有着重要的指导意义。道家学派的创始人老子对于“宠惑”有着深入的阐述。道家提倡“无欲”,也就是说,面对外界的诱惑,不要把荣辱看得过重。面对受宠和失宠,保持一样的心态;听到奉承和侮辱,保持一样的风度。任凭冬去春来花开花落,无意去留度过潇洒人生等等。

四、用传统文化影响青少年的人生观、价值观和世界观

改革开放以来,随着经济的迅速发展,多元文化思想进入中国社会,多元化的价值观取向也随之出现。青少年学生心理上正处于一个人生观、价值观、世界观逐步走向成熟的过程中。中国的传统文化讲究道德修养、修身克已,讲究以他人和社会为重,因此,我们的传统文化具有较强的制约作用,以传统文化培养学生的优良品德,用中华美德和民族精神滋养学生心灵具有深远的意义。

1、用传统文化影响青少年的交际观

中国传统史化倡导对人以爱、推己及人的人际关系。教育学生以谦卑的胸怀去待人,以忠信的志度去交友,才能获得真挚的友情。通过优秀传统文化教育,培养了学生树立正确的交友观念,养成关爱他人、忠信不欺、修身、克己、重感情、讲德义的传统美德。与他人建立和谐的人际关系,和同龄人一同感受阳光下的温暖,健康成长,和谐发展,为今后奠定良好的交际基础。

2、用传统文化影响学生的礼仪观

中国是一个具有五千多年历史的文明古国,以“礼仪之邦”著称。我们通常认为不能对学生要求过于细致,担心“适得其反”,事实上,这种担心是没必要的。文雅的举止、礼貌的言行体现了一个人应具备的素养,人心向善,绝大多数青少年学生是很乐于接受这些东西的。当习惯养成后,青少年学生不会再觉得这是一种负担,而是成为一种自然的习惯。

3、用传统文化提倡孝文化

我国正逐渐进入一个“老龄化社会”,弘扬中国传统文化中的孝道精髓,是功在当代、利在千秋的伟业。一个能遵循孝礼的人,绝对不会妄自尊大,凡事都能做到“不忘其本”,更懂得珍惜所拥有的一切;一个不孝的人则易忘本,通常表现为惟我独尊,惟利是图。

4、用传统文化增强青少年的社会责任感

强烈的责任感是人们获得成功的必要前提。用统文化所彰显的忧患意识、社会责任感和历史使命感,增强学生社会责任感具有深远的意义。

5、用传统文化塑造青少年的诚信观

自古以来,就有“人无信而不立”的说法,它是衡量个人品行优劣的道德标准之一,以传统文化中的诚信观点,对青少年进行“诚信”教育,对即将步入社会生活的他们来说尤为紧迫。

6、用传统文化影响青少年的利益观

在义利关系上,重义轻利思想是中国传统道德的主流价值取向。对于世界观、人生观正在形成时期的青少年更是如此。在当前青少年群体中出现了过度追逐物质利益的情况,以传统文化中的义利观念,对青少年进行正确的传统的义利观教育,塑造青少年正确的利益观,培养学生见利思义,重义轻利的思想,有助于消除青少年的拜金主义观念,树立正确的金钱现。对青少年正确认识巾国的传统文化以及他们的健康成长都将具有重要的意义。

7、用传统文化培养青少年积极向上.自强不息的进取精神

中国传统文化具有许多激励个人积极向上、自强不息的思想,《周易》的“天行健,君子以自强不息”,就是对中华民族自强不息、刚健有为精神的概括和生动写照。

五、如何运用传统文化进一步加强青少年道德教育

胡锦涛总书记在十七大的报告中指出:“要全面认识祖国传统文化,取其精华,去其糟粕,使之于当代社会相适应、与现代文明相协调,保持民族性,体现时代性。加强中华优秀文化传统教育。”中共十七届六中全会更是充分肯定了弘扬中华优秀传统文化的现实意义:“优秀传统文化凝聚着中华民族自强不息的精神追求和历久弥新的精神财富,是发展社会主义与先进文化的深厚基础,是建设中华民族共有精神家园的重要支撑”。并且提出了“要深入开展社会主义荣辱观教育,弘扬中华美德,推进公民道德建设工程”的重要任务。那么如何运用传统文化进一步加强青少年的道德教育呢?东林书院自2003年来通过“朗朗读书在东林”——少儿经典诵读活动为切入点,对运用传统文化加强青少年道德教育方面进行了一定的探索和尝试。

1、针对特点,因材施教。“朗朗读书在东林——少儿经典诵读活动”以三至十三岁的少年儿童作为主要教学对象,以中国古代民族智慧的结晶《论语》、《老子》、《大学》《三字经》、《弟子规》等国学经典作为主要教学内容,以老师导读、学生诵读为主要方式。在经典诵读教学过程中我们着重突出了三点:一是汲取科学的现代少儿教育方法,充分尊重未成年人的主体地位,推行“孩子是中心”、“快乐教育”的理念,运用适合儿童身心特点、寓教于乐的多元学习方式,让孩子们在听、读、写,看、比、乐过程中获取知识,提高素养,受到启迪。二是遵循未成年人的认知规律,不强求死记硬背,也不要求立即完全理解文章的精义,而是通过轻松愉快的诵读,让在他们脑海中留下经典名句的印象,久而久之自然提升对传统文化的认知度和理解力。三是按照先易后难、由浅入深的教学方法及孩子们的特长,以少儿不同年龄层次、教学内容和学习进度分为四个教学班,按难易程度和学童需求安排教材,实施分类教学。同时,适时加入西方经典诵读内容,让孩子们站在历史与现实、东方与西方的文化交汇点上,感受中华传统文化,汲取西方文化精华。

2、丰富内容,创新形式。根据少儿喜新、好动、求知欲强等特点,我们在开展经典诵读中采取了少儿喜闻乐见的活动方式,根据不同主题,丰富教育内容,创新活动形式,使活动常办常新,不落窠臼。一是以传统节日为结合点,注重民族文化的熏陶。书院每年在春节、端午、中秋、重阳等传统节日举办不同主题的系列诵读活动。如春节举办的“文化寻根在东林,经典诵读大拜年”,通过祭孔拜师、朱砂开智、启蒙描红、诵读经典、压岁祈福等环节,让孩子们在庄严肃穆的古风下,接受中华优秀传统文化的濡染和熏陶;端午节举办的“中华魂、爱国情——经典诵读活动”,通过介绍端午由来、吟诵爱国诗篇、放舟祈福等,让孩子们沐浴文化恩泽,接受传统洗礼。“中秋节中华经典诵读”,通过中秋佳节诗句吟诵比赛,品尝自做的月饼,让孩子们体会传统佳节亲人团聚其乐融融的美好意境。“东林重阳诵读活动”,通过学唱《弟子规》歌,向老人奉茶、送重阳糕,讲述自己所做助人为乐之事等,让孩子们从小学会尊重祖先,敬爱长辈,关心他人,奉献爱心。二是以重大事件为切入点,注重各类知识的普及。如2006年举办的“金秋佳节忆长征,革命精神沐学子”——纪念长征胜利70周年基地活动;2006年举办的庆祝香港回归十周年——爱祖国爱家乡“东林之夜”诗歌朗诵晚会。2010年上海世博会前,为了让孩子们了解世博、融入世博,参与世博,书院与无锡中青旅联合举办“迎世博,庆元宵,猜春谜文艺晚会”,通过世博知识图片展示、现场猜谜、有奖竞答、文艺表演等形式营造浓郁的世博宣传氛围和元宵节团圆祥和热闹的节日气氛,吸引了近千名青少年学生的参与。三是以寒暑假期为时间点,注重潜移默化的教育。在学生寒暑假期间,我们不失时机地推出周期性较长的传统教育活动。如与无锡新闻电台合作举办的“朗朗读书在东林”暑期夏令营,请名主播、名主持无偿为孩子们导读国学中的经典名篇,让他们在沐风经典之余,学习字正腔圆的发音。“东林经典故事会”,请江南大学的10多名大学生,用讲故事的形式向小学生介绍东林的事件、人物和典故。“锡城书院之旅”夏令营,通过讲述战斗故事,赠送革命书籍,参观昔日学府,让同学们感知锡城古书院的历史和文化,了解源自书院的仁人志士和爱国学者的奋斗历程。四是以汉服、礼仪为融入点,注重书院特质的体现。东林书院是具有900年历史的著名书院,在这里读书讲学理应体现古书院的传统特色,基于这一考虑,我们将“着汉服,行古礼”,融入诵经典的活动之中,2010年春节书院举办了“着汉服,行古礼,诵经典,朗朗读书在东林新春启动仪式”。东林少儿诵文班的近百名学员身着汉服,头戴冠帽,通过祭孔礼仪,背诵《弟子规》,讲述古今孝义故事、吟诵古诗,儿歌表演及现场向父母示孝心等形式,展示了中华民族从古至今推崇孝义的精神。将汉服、礼仪元素融入经典诵读,加深了孩子们对中国传统文化的认知,为他们提供了更深刻的学习体验和感悟。同时,这种动态的人文景观也对提升“朗朗读书在东林”少儿经典诵读活动的品牌效应,挖掘其深层次的文化内涵,增强其观赏性、趣味性和参与性也起到了积极作用。

3、效果显著,影响深远。“朗朗读书在东林”——少儿经典诵读活动开展九年来培养了近万名学童,在加强和改进未成年人思想道德建设中发挥了重要作用。通过诵读期间家长的反馈、孩子们的日常表现以及不定期的抽样回访,发现经典诵读活动取得很大的成效,一是在智力开发上,增强了未成年人的记忆力、理解力和表达能力。经过学习许多孩子已能背诵《三字经》、《弟子规》、《论语》等经典,比其他同龄人更早明白仁、义、礼、信的内涵,进而一通百通,提高了其对学校所学知识的理解能力和口头表达能力。二是在人格培养上,矫正了一些独生子女任性、娇气、自私等共性的缺点,提高了孩子的自己动手和解决问题的能力,许多孩子变得坚强刚毅,自己跌倒自己爬起来,能够自己解决的尽量不依赖父母,勇于自我表现,关心他人。有个例子很能说明问题,诵读班有个叫巢茗皓的学生,2010年外公的父亲去世了,在灵堂上他的外公和叔公发生了激烈的争吵,但两位老人怎么也无法平息怒火。此时发生了一件让大家惊讶的事,巢茗皓突然跪在太公的灵前,一遍遍背诵《弟子规》:“兄道友,弟道恭。兄弟睦,孝在中”。外公和叔公听着听着明白了孩子的心意,他们想连孩子都懂得兄弟间要和睦相处的道理,,怎么他们连一个八岁的孩子都不如了呢?他们羞愧的笑了,一场看似无法解决的争吵就这样平息了。三是在道德素养上,通过与同龄人一起诵读经典,结伴游戏,很多孩子变得好学习、懂礼貌、重友情,体现出与人为善、为人乐道的气质。偶尔他们还会活学活用,引用名言短句评判事理,其“君子之风”令长者赞许、父母欢欣。与此同时,家长们也感受到了国学的魅力,由“单纯伴读”变为“热情参与”,他们在亲子互动中享受着与孩子一起学习的快乐。

通过各种形式向青少年进行传统文化教育,使青少年了解中国优秀的传统文化历史、学习传统文化知识,领悟传统文化精华,弘扬传统美德,激励传统民族精神,学会做人的道理,提高自身修养。通过逐步的引导将传统文化中的精髓融入到青少年的人格中,以此来指导青少年树立正确的人生观、价值观和世界观,从而保证了青少年道德教育的实效性。

爱华网

爱华网