1925年,清华学校开始筹建“国学研究院”。其中,王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任因为以教授身份各负责一个研究室,被誉之为“清华四导师”。

四位导师精心传授国学知识,引导学生学习、领悟浩瀚精深的古代文化,让渴望智慧的生命如啜甘饴。同时,他们还将教育融入生活,催动青年才俊术业精进,走向专业领域的最高峰。而同事之间不设禁区的学术探讨,更显现了智者风范。他们别样的才情犹如卓然屹立的山峰,既彼此独立,又互为映衬,巍峨成蔚为壮观的智慧山脉,共展国人风骨。

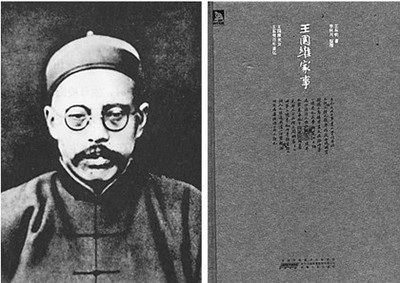

王国维:忠实不欺

赵元任教授的普通语言学是一门新兴学科。他认为,“白话文”有自己的语体特点,并不等同于“口语”,有一次,他对胡适说:“适之啊!你的白话文不够白,你要不相信,我可以给你录音,你自己再听一遍”胡适听了录音之后,果然发现自己的白话文“不够白。”

那么,赵元任所说的“能说的”白话文到底是什么样子的?请看赵元任写的一段话:

大概是我五岁住在祁州的时候儿,我们下半天常常儿有点心吃,他们给我留了一碗汤面在一张条几上。没人看着。赶我一走到那儿,一个猫在那儿不滴儿不滴儿地吃起来了。我就说,“猫雌我的灭!”

这段话不光保留了北京话里的“儿化”,还把一个常州小孩将“吃”说成了“雌”,将“面”说成了“灭”都一一记录下来。

赵元任的可贵之处,并不在于他的“白话文”功力,而是他指斥胡适短处时的直言不讳。这种近呆似愚的直言不讳,在“聪明人”看来,是不合时宜的,甚至是不可想象的,毕竟,胡适不光是“白话文”运动的领袖,还是“国学研究院”的“设计者”,更为重要的是,他的文章被人们认作白话文使用的典范。批评一个“领导”的“长项”,勇气虽可嘉,但“智术”则明显不足。妙在胡博士认可了赵元任的“指斥”,“发现”了自己的白话文果然“不够白”。

今人常常慨问,那个时代怎么就“大家”迭出,令后人眼红耳热了呢?慨叹归慨叹,却少有人去探寻成“果”之“因”,模仿、鉴用者更是寥若晨星。而时事不同,境趣当有别。赵元任的直指胡适“短处”,要是发生在今天,断然不会以如此平和、平淡的方式收场,惹得一番口诛笔伐,直让两个大人物面对面“掐架”也未可知。

【儒风大家】编撰整理,转载本文须注明:

来源:儒风大家(微信ID:rufengdajia)

爱华网

爱华网