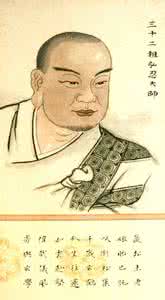

弘忍简介

弘忍简介上提到弘忍出生于公元601年,是东山法门的开创者,被世人尊为禅宗五祖。弘忍是当今湖北黄梅县濯港镇人,俗姓为周。

弘忍画像

《祖堂集》卷二称他“幼而聪敏,事不再问”。他七岁的时候,被尊称为禅宗四祖的道信遇见,道信感叹道:“此非凡童也……苟预法流,二十年后,必大作佛事”。于是就派人跟着他回家,去征求他家长的意见,看看能否让他出家作为道信的弟子。他的家长开心的同意,并且说:“禅师佛法大龙,光被远迩。缁门俊秀,归者如云。”。就这样,弘忍被带到了道信主持的双峰山,又称破头山的道场里。十三岁的时候,弘忍被正式披剃为沙弥。在之后的三十多年里,道信常常用禅门测试他,他可以“听闻语言就可以明白道理”。道信后来就把道都传给他了。道信死了之后,弘忍承继,担任了双峰山法席,带领众人修行。之后,参加学习的人日益增多,他于是在双峰山东冯茂山另外建了道场,取名叫做东山寺。自那以后,他的禅法,被称为东山法门。

龙朔元年,即公元661年,弘忍为了寻觅法嗣,于是命令门人各呈出一偈,表达自己的悟境。那时上座神秀呈偈曰:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使意尘埃”。惠能听说之后,也作了一偈曰:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”。弘忍将两偈比较之后,认为惠能的悟境高于神秀,于是就将衣法秘密传给惠能,命令他连夜南归。公元674年,弘忍去世,终年七十四岁。唐代宗赐予他谥号“大满禅师”。

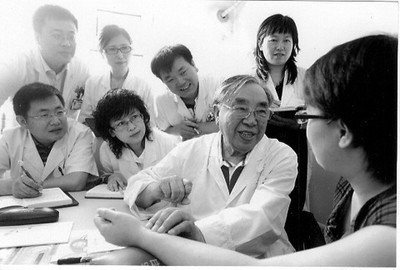

弘忍的徒弟

历史上对于弘忍的徒弟惠能的记载特别多,龙朔元年,也就是公元661年,弘忍为了寻找法嗣,于是命令门人各呈交一偈,借此表达自己的觉悟能力。那时,上座神秀呈上来的偈中写道:“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使意尘埃”。

弘忍画像

惠能听到之后,也作了一偈,里面写道:“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”。弘忍将两个偈比较之后,认为惠能的觉悟能力比神秀高,于是就将衣法秘密的传给了惠能,命令他赶紧连夜南归。

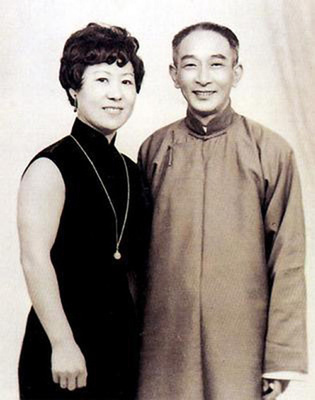

慧能,是中国禅宗的第六祖。俗姓是卢,先世河北范阳人,即当今的涿县,他的父亲谪官至岭南新州,在当今的广东新兴县东,唐贞观十二年生下了惠能,即为广东新州人。慧能幼年丧父,后移居南海,从小家境贫寒,靠卖柴赡养母亲。

被尊为禅宗六祖的曹溪惠能大师,对中国佛教以及禅宗的弘扬具有深刻的意义。惠能得到了五祖弘忍传授的衣钵,继承了东山法脉并建立了南宗,弘扬“直指人心,见性成佛”的顿教法门。他对边区以及海外文化,具有一定的启迪和影响。王维在《能禅师碑铭》中写道:“实助皇王之化”;同时也引起了中原皇室的尊重与供养,皇室多次迎请惠能进宫,并为他建造了寺庙,造了塔。在滑台大云寺的无遮大会之后,通过对南北是非的辩论,奠定了曹溪禅在禅宗中的地位。在惠能去世的一百年之后,禅者已经是:不是曹溪禅就不足以去谈禅。

弘忍的成就

弘忍大师,俗姓是周,蕲州黄梅人。据《五灯会元》卷一记载,他的前世是破头山中的栽松人。

弘忍画像

历史上对于弘忍的成就记载还是很多的。首先弘忍在禅学继承了道倍的思想,主要有二:一,依据《楞伽经》以心法为宗;二,依《文殊师利般若经》的一行三昧。《宗镜录》卷九十七中,弘忍常常说:“欲知心要,心是十二部之根本……诸佛只楚以心传心,达者印可,更无别法”。由此可见弘忍的禅对于心是格外重视的。据传弘忍有《修心要论》之作传于世上,但在历史上,《楞枷师资记》的作者净觉却不同意。他认为那是别人在胡说,因为弘忍是“不出文记”的。但是净觉又说他“口说玄理,默授与人”。这本书很可能是他说的“玄理”,听法的弟子们负责记录,整理成书之后,取名为《修心要论》。不过这也只是人们的推测而已。弘忍注重的心,不是我们所说的杂染的心,而是真心,或称为清净之心。此心本就清,只是因为烦恼积攒,不能显露出来。习禅的主演目的,就是要断除烦恼,证明自己的真心,即平常人所说的“明心见性”。

其次惠能在南方,他的禅法以《般若》为顿门,神秀在北方,其禅法以《楞伽》为渐门,世人称南能北秀或南顿北渐。后来南禅向北移动,其方法更是简便,使得神秀在北方的神法逐渐失去势力,南禅进而形成一统的天下。不管是南禅还是北禅,都是由弘忍门下发展起来的。由此可见,弘忍在中国禅宗史上占有多么重的地位。

爱华网

爱华网