福州闽王祠大门螺旋状抱鼓石。

我们在中国传统建筑门前经常可以看到一对石制的抱鼓石,它是中国传统建筑的主要构件之一,是古建筑工艺的精华部分。也是古代房主身份、地位和房屋等级象征的装饰件,它与门槛、门扇、门框、门簪一起产生古朴典雅的艺术效果。

相传古代打仗凯旋的将领为了显耀其赫赫战功,就将战鼓放置在自家门口。后来,就慢慢地演变成以抱鼓石来代替战鼓的做法。抱鼓石有击鼓、升堂、听政之意,一般只有衙门或宦官之宅门方可放置,还有就是寺庙。

抱鼓石的造型有方和圆两种,由两部分组成,下部由须弥座,上部为鼓形,饰以花纹浮雕。选材考究,雕刻工艺颇为讲究,雕刻的题材栩栩如生。

抱鼓石雕刻的题材主要是瑞兽祥云、花鸟虫鱼和器物什锦,如麒麟卧松、犀牛望月、蝶入南山、五世同居、转角莲等。有的还雕刻有三狮戏珠(三世戏酒)、四狮同堂(四世同堂)、五狮护栏(五世福禄)等图案,有的没有雕刻图案。

一对抱鼓石既建筑构件,又是一件精美的艺术品。

福州华林寺收藏的抱鼓石。

福州崇福寺天王殿大门的抱鼓石。

福州龙峰泰山庙前殿木门框前的抱鼓石。

福州龙峰泰山庙中殿木门框前的抱鼓石。

中国古代建筑石构件之二 石狮

福州西湖大门口的一对石狮是1952年从因扩建鼓屏路而拆毁的鼓

楼楼址迁移来的。

狮子,被誉为“百兽之王”,它虽然不是中国的原产物种,但在中国有着地地道道的狮文化。大约在东汉时期狮子传入中国,因为狮子在佛教中被尊为兽中王,传说佛初生时,有五百只狮子自白雪中走来,侍立于门前迎接佛的诞生。所以,这兽中之王也成了佛教中的护法狮。当然,佛教中的狮子并非真狮,而只是被神化和艺术化了的狮子形象。也许正因为这种原因,狮子也成为了放在大门前的护门兽。随着佛教的广泛传播,狮子也成为人们信仰中的一种图腾,被视为辟邪驱恶的吉祥物,并与龙、凤攀附在一起,成为威镇八方、唯我独尊的王权与胜利的化身。

因此,古时候人们在修建宫殿、官府、衙门、陵墓、桥梁、府第及房屋建筑时,总喜欢摆放上石狮子。在民间,大户人家也将石狮作为门墩立于门外两旁,以镇宅驱邪之用。四川雅安县高颐墓前的石狮子,就是中国现存最古老的石狮子,是东汉时期的遗物。

石狮既作为艺术装饰作用的守卫之神,又能显示主人身份的高贵。古代摆放石狮子有专门的建制,门东侧(左侧)的为雄狮子,脚踩一只绣球,象征威力,俗称“狮子滚绣球”。门西侧(右侧)的则为母狮,脚下抚一只幼狮,寓意子孙昌盛,俗称“太狮少狮”。也就是明崇武以后左为上的规矩,清末慈禧太后当政,大小官员为了巴结老佛爷,挖空心思在石狮在上做文章,调换了雌、雄位置,将母狮放到左边。因此,今天我们见到母狮放左边就是清末年间的作品。

另外,狮子头部鬈毛疙瘩的数目是象征封建官府等级的标志,其数量越多,则主人官位品级越高。一品官或公、侯等府第前的石狮头部有十三个鬈毛疙瘩,谓之“十三太保”,一品官以下的石狮鬈毛疙瘩,则要逐级递减,每减一品就要减少一个疙瘩,七品官以下人家的府第就不能摆放这种规格的石狮。民间传说,狮子爱玩“夜明珠”。因此,石狮口中多半含有一颗能活动又掉不了的圆球。

石狮底座若有雕刻花纹时,也要遵循一定的规矩,正面雕刻瓶、盘和三支戟,象征着“平升三级”;右面刻有牡丹和松柏,象征“富贵长春”;左面刻的是“文房四宝”,象征“文采风流”;背面雕刻“八卦太极图”,象征“镇妖驱邪”。

正如建筑一样,不同时期的石狮具有不同的艺术风格。在汉代,石狮雕刻已出现,那时雕狮身上生着双翼,古拙神奇。在曹操筑的铜雀台旧址,曾发现一对附着门柱上的石狮,这种石狮明显可以看出受西亚雕刻的影响——狮子身上生着双翼。后来,随着狮子物种的传入,石狮的形象才没有双翼,但朝昂扬威猛形态发展。在古都南京和它周边留下许多南朝墓葬石刻,称为“六朝石刻”其中狮子占了很大比例,这些石狮线条简洁,高大威武,强劲有力,体现了护卫者作用。隋、唐时期,石狮趋向写实,工艺精巧,使狮子造型艺术出神入化。宋代以后,狮子造型趋向秀丽。清末朝廷趋向腐败,狮子转向温顺柔媚之态,失去了原有的气势和神威。

石狮,作为古建筑中的一个组成部分,是先人留下的珍贵文化遗产。

中国古代建筑石构件之三 柱础

柱础是中国古代建筑石构件的一种,俗称磉盘,或柱础石。据宋《营造法式》第三卷记载:“柱础,其名有六,一曰础,二曰礩,三曰舄,四曰踬,五曰磩,六曰磉,今谓之石碇。”

柱础是承受房屋立柱压力的垫基石,古代人为使落地立柱不受潮湿而腐烂,在柱脚上垫一块石墩,使柱脚与地坪隔离,起到相对的防潮作用。凡木架结构的房屋,柱柱皆有,缺一不可。同时,又加强柱基的承压力。因此,古代对础石的使用十分重视。

柱础作为传统建筑中最基本的构件,因机能上的需求而产生,当其发展成熟后,逐渐形成了柱子的收头,使单调平直的柱身,产生视觉上之变化。宋、元以前比较讲究柱础的雕刻,有莲瓣、蟠龙等,以后则多为素平“鼓镜”,但民间建筑花样很多。后人逐渐将柱础演化为带有美观功能的装饰,特别安在正厅檐廊下的几只柱础,犹如人的眉目,不仅造型各异,并雕刻各式精致图案,成为艺术珍品,正面烘托房屋构筑规格高雅和装饰豪华。

所以,柱础造型的演变,从另一侧面反映中国古代建筑装饰艺术的发展一个缩影,是中国几千年建筑艺术中一个不可或缺的闪光点。

福州闽王庙中的柱础。

福州文庙中的柱础。

福州新店一古厝中的青石柱础。

福州华林寺收藏的柱础。

1973年发行的“文化大革命期间文物”邮票中有一枚“石雕柱础”,是1966年在山西省大同市石家寨村琅琊王司马金龙墓出土的北魏柱础。

中国古代建筑石构件之四 石门框

福州中山路林则徐出生地大门的石门框。

中国古代建筑中大门是建筑物的脸面,一扇门仅有门扇还不能算门,它必须由门框固定。然后,将门扇安装在门框之上。门框有木门框和石门框之分,木门框一般安在木制墙壁上或两边砖、土墙围合形成的门头房上,而石门框是安在较厚实的砖、土墙上。石门框的形状有长方形和拱形,石门框上的横框叫门额,有承重的作用,有的门额上还雕刻瓦当、滴水及各种图案,门额还可美化,明代的建筑门额还装有门簪,有的门额上镶嵌石横匾,根据房主的历史地位或身世镌刻一些字或图案等,左右立框叫门颊。

石门框门额的后面叫门枕石,实际上是门轴的支点,粗壮的门轴带着巨大的门扇,整个重心都落在门枕石上,并围绕其旋转自如。同时,门枕石又夹住门槛,成为门槛的支撑体,而门槛在将门枕石分隔成内外两部分的时候,也为匠人们留下了充分展示其技艺的空间,门枕石露在门外的部分成为装饰的重点。

石门框一般都用细面麻石或青石构成,有的还在入门方向的门颊的外角雕刻简单的线条。有的门扇内置,就不再另设木门框,有的门扇外置做宁波门,就需要另设木门框。

石门框增加了大门的坚固性和防腐性,又与土墙面形成强烈的质感对比。

福州北峰一清代古民居青石门框,门扇内置,不另设木门框。

福州塔巷一古民居门扇外置做宁波门,另设木门框。

福州东街正谊书院门额上雕刻瓦当、滴水。

福州闽王庙门额后面的门枕石。

中国古代建筑石构件之七 石柱

福州文庙大成殿前廊的圆石柱。

石雕装饰在传统民居建筑中的普及,起初多为仿木架结构。后来,逐渐形成自己的风格。主要应用于民居、祠堂、庙宇、牌坊、亭、塔、桥、墓等建筑局部和构件上。如门额、抱鼓石、台基、石柱、柱础、拴马石、栏杆等部位。五代、两宋时期,石雕艺术主要体现在石柱、柱础等建筑构件中。

由于中国古代建筑以木结构为主,经风吹雨打易于腐烂。因此,很多重要的木构建筑多用石柱或半石柱作为外檐立柱,柱子的形状有方形、圆形、槽形等几种。在各地的建筑中,有一种石柱还建有龙抱石柱,叫龙缠石柱。这种式样的石柱在古建筑中运用很多,如山东曲阜孔庙大都改外檐立柱为盘龙石柱,雕琢得十分精致。一是可以防腐,再则,也是一种重要的装饰。福建泉州以龙抱石柱作为建筑装饰的例子则更多,好几处殿宇都用龙抱石柱。福州白塔寺也有两根青石镂雕龙柱,是由曾为广州黄花岗烈士墓雕刻龙柱和主持南京中山陵的石雕工程的福州澳门路蒋源成石匠店老板蒋仁文雕刻,这种龙柱的作法也是全国使用这一古代传统装饰最多的地方。

在庙宇,石柱还是雕刻楹联的最好载体。

福州闽王庙大殿前廊的方石柱。

福州法海寺弥勒殿后廊的圆石柱。

福州崇福寺天王殿前廊的圆石柱。

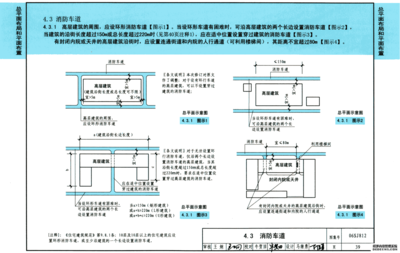

中国古代建筑石构件之八 石台阶

古代建筑中的石构件还有就是台阶,台基面离外地面有一定高度。因此,要做踏步 ( 宋代叫踏道,清代叫踏跺 ) 方能上去。

皇宫的正殿则有三处台阶,中间的一处台阶叫陛,皇帝的尊称“陛下”即由此而来.中间台阶的当中还有一条陛石,上面雕刻着龙风云纹,那是帝后通行的红地毯——御路。有的高规格的殿堂,中间台阶也有设置这条“御路”,以示尊贵。

台阶又称踏步,通常有阶梯形踏步和坡道两种类型。

这两种类型根据形式和组合的不同又可分为:

1、御路踏跺 一般用于宫殿与寺庙建筑,这种台阶中的斜道又称辇道、御路、陛石,坡度很缓,是用来行车的坡道,通常与台阶形踏步组合在一起使用,称为御路踏跺。

2、垂带踏跺 在踏跺的两旁设置垂带石的踏道,最早见于东汉的画像砖。

3、如意踏跺 不带垂带石、从三面可以上人的踏跺做法称为如意踏跺,是一种简易的作法。

4、坡道或慢道 是用砖石露棱侧砌形成斜坡道,可以防滑,一般用于室外高差较小的地方。

从等级上看,御路踏跺高于非御路踏跺,垂带踏跺高于如意踏跺。

御路踏跺。

爱华网

爱华网