第十六(258-272)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

赋比兴,形象思维

许多时候,诗歌不能直说,要用形象思维,形象思维离不开赋比兴。

赋比兴是《诗经》的主要三种表现手法,它是根据《诗经》的创作经验总结出来的。最早的记载见于《周礼·春官》:“大师……教六诗:曰风,曰赋,曰比,曰兴,曰雅,曰颂。”后来,《毛诗序》又将“六诗”称之为“六义”:“故诗有六义焉:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。”唐代孔颖达《毛诗正义》对此解释说:“风,雅,颂者,《诗》篇之异体;赋、比、兴者,《诗》文之异辞耳。赋、比、兴是《诗》之所用,风、雅、颂是《诗》之成形。用彼三事,成此三事,是故同称为义。”朱熹解释说:“赋者,敷陈其事而直言者也”“比者,以彼物比此物也”“兴者,先言他物以引起所咏之词也”。

赋是铺排其事。记事铺排,“断竹,续竹,飞土,逐宍。” 《弹歌》据说是最早的一首诗歌,反映原始社会狩猎生活,二言诗,句短调促,节奏明快,读来很有情趣。全诗才八个字,却写出了砍下竹子,制作弹弓,射出弹丸,打中猎物的场景。.又如《击壤歌》:“ 日出而作。日入而息。凿井而饮。耕田而食。 帝力于我何有哉!”这首民谣描绘的是在上古尧时代的太平盛世,人们过着无忧无虑的生活,太阳出来就开始干活,太阳落下就回家休息,开凿井泉就有水饮,耕种田地就有饭吃,遥远的皇帝和我有什么关系呢。远古的诗歌,“饥者歌其食,劳者歌其事”(何休《公羊传解诂》),《诗·大序》曰:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗,情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之。嗟叹之不足,故咏歌之。咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”景观物象的铺排,即通过多侧面地描绘景观物象,以渲染环境、气氛、情调。如汉代乐府诗《江南》(一题作《江甫弄》):“江南可采莲,莲叶何田田。鱼戏莲叶间,鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”这可能是一首武帝时所采的《吴楚南歌诗》,是江南水乡渔家儿女与劳动相结合的情歌。诗中以“莲”谐“怜”(怜爱,爱恋),又以“鱼”谐“女”(女郎、渔家姑娘)。后面四个铺排句,仅仅换动了“东西南北”四个方位词,却富有情韵地反映了男女青年在采莲劳动中互相娘戏追逐的情态。 事态现象的铺排。在叙事诗中常以排比的句式铺陈其事。如北朝民歌《木兰诗》中就有好几处着意铺排渲染.这位古代巾帼英雄代父从军的典型事迹。诗中铺写她在出征前“东市买骏马,西市买鞍路,南市买辔头,北市买长鞭”;出征中“朝辞爷娘去,喜宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸡溅溅。旦辞黄河去,暮至黑山(一作‘黑水’)头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣瞅瞅”;归来时“爷娘闻女来,出郭相扶将。阿姊闻妹来。当户理红妆。小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。开我东阀门,坐我西阁床。脱我战时袍。着我旧时装。当窗理云鬓,对镜贴花黄。”通过这些铺排抒叙,有力地突现了花木兰保家卫国、居功不傲的劳动妇女的质朴本色。读之,使人感到畅酣达意、痛快淋漓。 人物形象、性格行为的铺排。叙事诗中还有对人物一服饰装扮、年龄、言谈举止、个性气质的铺排抒叙,有助于多角度地塑造完整的人物形象。 销写人物的服饰装扮。借此以显示人物的身分和外表。如汉代《陌上桑》中描写秦罗敷的装束:“头上倭堕髻,耳中明月珠。湘绮为下裙,紫绮为上襦。”意在突现罗敷的端庄和美貌。 铺写人物的年龄教养。借此以显示人物的成长过程。如《焦仲卿妻》中的刘兰芝:“十三能织素,十四学裁衣,十五弹箜篌,十六诵诗书。”以突现兰芝的知书达理、聪明能干。 铺写人物的性格、行为。以此突出人物的鲜明个性特征,这在塑造人物形象中是至关重要的。 词也有人不用比兴手法,如北宋福建崇安人柳永,他于词的贡献,把过去只有几十字的短令发展到百多字的长调。他写的词采用铺叙手法,基本上不用比兴,硬是靠叙述的白描的功夫创造出前所未有的意境。他常常只用几个字,就是我们调动全套摄影器材也很难达到这个情景。如传唱900多年不衰的名作《八声甘州》:

对潇潇、暮雨洒江天,一番洗清秋。 渐霜风凄紧, 关河冷落,残照当楼。是处红衰翠减,苒苒物华林。 惟有长江水,无语东流。 不忍登高临远,望故乡渺遨,归思难收。 叹年来踪迹, 何事苦淹留? 想佳人妆楼颙望,误几回、天际识归舟。争知我,倚阑干处,正恁凝愁。

这词任裁其中一句都情意无尽,美不胜收。这种功夫古今词坛能有几人。

还有关汉卿,自我画像的[ 南吕] 《一枝花·不伏老》(节录):“「黄钟尾」我是一个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆。恁子弟每、谁教你钻入他锄不断、斫不下、解不开、顿不脱、慢腾腾千层锦套头(圈套)。我玩的是梁园月,饮的是东京酒,赏的是洛阳花(牡丹,借指出众的女色),扳的是章台柳(妓女的代称)。我也会吟诗,会篆榴(写古体字);会弹丝(弦乐),会品竹(管乐);我也会唱鸣鹤(《鸣鹤天》等曲调)、舞垂手(舞蹈名);会打围(围猎)、会激鞠(踢球);会围棋治双陆(类似下棋的博戏)。你便是落了我牙、歪了我口、痴了我腿、折了我手,天赐与我这儿般歹症候,尚兀自不肯休。则除是阎王亲自唤,神鬼自来勾,三魂归地府,七魄丧冥幽(阴间)。天啊,那其间才不向烟花路儿上(指勾栏妓院)走。”这段曲子以铺排的手法突显作者玩世不恭、放浪形骸的反常举止,寄寓着坚强不屈的反抗精神和执着于文艺事业的决心。 由此可见,铺排与含蓄恰好是完全不同风格的两种艺术手法。铺排的主要美学特征乃是淋漓尽致,畅酣达意。

比就是打比方,兴就是起兴。比和兴常在一起。比大多是由实物引起的,进而由其相似点引申开去,联想到人们生活的相关现象。这样的比喻可称之为虚化比喻。如:《关雎》“关关雎鸠,在河之州。窈窕淑女,君子好逑。”由观看雎鸠鸟和谐之唱和,进而欣赏此鸟之忠贞专一的习性,进而再联想到人类男女的感情生活; “参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。求之不得,寤寐思服,悠哉悠哉,辗转反侧。”由观赏女子干净利落地采摘荇菜之劳动和荇菜飘摇婀娜之情态,联想到女子勤劳之美德和心思飘忽之难求,兴中含比。《卫风·氓》“桑之未落,其叶沃若。于嗟鸠兮!勿食桑葚。于嗟女兮!勿与士耽。士之耽兮,犹可说也。女之耽兮,不可说也。桑之落矣,其黄而陨。自我徂尔,三岁食贫。淇水汤汤,渐车帷裳。女也不爽,士贰其行。士也罔极,二三其德。”先描写桑树枝繁叶茂,鲜艳润泽,然后使人联想到年轻女子花容月貌,楚楚动人,招惹男子“寤寐思服”;再先写桑树枝残叶落,枯萎凋零,然后再使人联想到女子年华逝去,人老珠黄,青春不再,魅力全无,遭人遗弃。中间“淇水汤汤,渐车帷裳”的景物描绘,同样也可与慢慢无涯的生活相联系,使人触景生情浮想联翩。《楚辞》中的比则不同,它不是凭对客观实物相似点的把握、引申、联想而设喻,而是以虚化的、抽象的哲理性的审美思维,从自然物体本身之现象挖掘出具有与人的美德相似的特征,把客观具体的物象与主观抽象的道德有机地揉合在一起,以美丽芳香的事物比喻公正、廉洁、勤劳、崇高的品德,以恶臭的东西比喻卑鄙、自私、贪婪、奸佞的习性,但这种把自然美与社会美相结合的抽象思维,不同于一般修辞学之以此物比彼物的修辞手法,而是包含着作者人格、意志、情感、气度、胸襟,乃至人生追求的整体性体验的审美思维,它极大地拓宽了《诗经》比兴手法的广度,也极大地开掘了《诗经》比兴手法的深度。例如“纷吾既有此内美兮,又重之以修能:扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。日月忽其不淹兮,春与秋其代序。惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。”“江离”“芷”都是香草名,秋兰是秋天开花的兰草,字面翻译即我身上披上江离与白芷作为衣裙,把秋兰编结成佩饰挂在腰间,其实作者在以香草的芬芳比喻人内在之美质和奇异之才能,以佩戴香草比喻加强自我修炼,不但申明自己超凡脱俗的高洁人格,而且表达了自己对美政理想执著追求的坚定意志、赤胆忠心。这种比喻的深度和广度显然远远超越了《诗经》由实物相似点之引申、联想而成的比喻,即不但是一种修辞手法,而且成为虚化的意象、抽象的哲理性的审美思维。人化类比。主要是以自然美丑来表现人的道德善恶。如《诗经》把不劳而获的统治者比喻为“硕鼠”,《论语·雍也》“智者乐水,仁者乐山”,《论语·子罕》“岁寒,然后知松柏之后凋!”《礼记·大学》曰:“所谓诚其意者,勿自欺也,如恶恶臭,好好色。”屈原则使用拟人化的手法把这种审美观点更具体更广泛地表现出来:“后皇嘉树,橘来服兮。受命不迁,生南国兮。深固难徙,更壹志兮。绿叶素荣,纷其可喜兮。曾枝剡棘,圆果抟兮。青黄杂糅,文章烂兮。精色内白,类可任兮。纷縕宜修,姱而不丑兮”(《九章?橘颂》)。这段文字抓住橘树之习性与特点进行全方位的描写与赞颂,前四句赞美橘树“受命不迁”的本质,也是其地区特色和自然属性,用以类比人的坚定、执著;中间八句描写其生长情态、色彩、果实之耀眼可爱,类比人的高洁人格、魅人气质和出色才能;末四句赞美橘树的美好品质,表现作者对理想品德、人格的向往与追求。这些与下文的“廓其无求兮”、“苏世独立,横而不流兮”、“闭心自慎,不终失过兮”、“秉德无私,参天地兮”合成一体,既塑造了一个理想化的人生楷模,又完整地表现了诗人的人生志向追求。这哪里是在写橘树,分明是在袒露作者的胸怀、气度、情趣希冀和求索。这种形象化的思维与表现手法,托物言志,开创了后世咏物诗体之先河。美化的夸张是指《楚辞》对形象化之喻体进行夸张的描绘来突出形象的审美特性,然后再通过这美的形象来表达诗人的思想感情和追求,比《诗经》描写客观景物的比兴具有更强烈的感情色彩。例如《离骚》中表述广育人才可惜又有很多人堕落变质的诗句“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩;畦留夷与揭车兮,杂杜蘅与芳芷。冀枝叶之俊茂兮,愿俟时乎吾将刈。虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽”,“滋”“树”都是栽种的意思,“九畹”“百亩”都是表示面积广大,“兰”“蕙”“杜蘅”“芳芷”都是比喻贤才,诗人栽种了那么一大片春兰,还栽种了上百亩的秋蕙,“留夷与揭车”一畦畦无边无际,中间还夹上“杜蘅与芳芷”,那是多少国家栋梁、可用人才,能为国为民开创多么美好的未来啊!令人悲伤的是,他们全都腐败变质,走向了事物的反面;又如描写诗人“苏世独立,横而不流兮”的高洁品格的诗句“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳!高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏”、“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。揽木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊;矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚。”诗人戴着高高的帽子,系着长长的佩饰,穿着荷花荷叶制作的衣裳,既使和腐臭混合在一起,自己的芳香和美洁也不会受损,这是多么超群拔俗的高洁啊!诗人通过对物性特征的夸张描绘,突出的不是物质本身,而是自己的是非理念、志向追求,是审美思维的结晶。真如朝饮坠露夕餐落英之神仙,只要仙界的圣洁,不取凡尘的浊念。物化的想象即是把抽象的思想观点具体化,这与前文虚化的比喻恰是相反相成的,是事物的另一个方面。前者是强调从具体走向抽象,从而开掘思维的深度,拓宽思维的广度;后者则强调诗人把深广抽象的思想感情,具体表现为可看可摸的人物和事物。正如王逸在《离骚序》中所说“《离骚》之文,依《诗》取兴,引类譬喻。故善鸟、香草以配忠贞,恶禽、臭物以比谗佞;灵修、美人以媲<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />于君,宓妃、佚女以譬贤臣;虬龙、鸾凤以托君子,飘风、云霓以为小人。”如上文把高洁的品行化为饮食兰露、菊英,把无比高尚的人格表现为以木根结茝、薜荔拴花、举起菌桂系上蕙草、再搓索胡绳。又如“昔三后之纯粹兮,固众芳之所在:杂申椒与菌桂兮,岂维纫夫蕙茝?彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路;何桀纣之猖披兮,夫唯捷径以窘步!”用聚拢蕙草香芷再加椒和桂代表“众芳”济济一堂,贤臣良将群英汇集,用唐尧虞舜昭示圣君光明正大坚定不移走正路,用夏桀商纣显示昏君狂妄放荡迷失方向,在邪路上跌跌撞撞。在诗人的笔下,荷花荷叶、菱花菱叶、江蓠薜芷、木兰宿莽、春兰蕙草、留夷揭车、杜蘅芳芷、木根蕙茝、菌桂胡绳、凤鸟虬龙、日月云彩,甚至高高的帽子、长长的飘带、君王妃嫔、倾城美女,所有的客观物象,都是表达诗人之抽象思想感情的审美形象,具体可观,可抚可触,可以把玩,可以鉴赏。既有托物言志之含蓄,又有寄情于物之蕴藉。但无论如何总是在诗人观察、思索、领悟的审美思维中,表现着诗人对现实社会的生活体验、对执著理想过程中的求索、反思和判断。神化的幻想,即诗人依据自己的美政理想和人生信念追求所展开的想象,大胆奇谲千变万化,富有奇异的创造力,又饱含着人间的挚爱真情。大爱无边,至爱无痕,在诗人神化的幻想中,涌动着金子般赤诚的爱国爱民激情。诗人把神话、历史传说与对理想信念的执著求索有机地结合在一起,把人与植物、动物融为一体,思接千载,超越凡尘,描写了自我纯真无邪、忠君爱国、高洁无私、坚定求索的心路历程,展现了南访重华,上扣天阍,下求佚女,神游宇宙,驰骋仙境等一幅幅色彩斑斓、神奇莫测的悲壮场面,让人目不暇接赞叹不已。这不仅开拓了《诗经》比兴手法之内涵和外延,而且神思飞扬贯通古今,突破人与神的隔阂、人类与动物、植物的界限,实现了人间与仙界的一统,人类与自然的和谐。例如,《离骚》在书写屈原与党人的政治矛盾时,就引用正反两方面的历史事例,引导读者来到历史时空,以史为鉴去认知国君周围的官僚集团的结党营私,事实上是苟且偷生贪图享乐,在把国家引上黑暗、危险的道路;而自己的忠贞正直,虽被人诬陷、排挤仍然是忠于君王、忠于朝廷、忠于国家,“彼尧舜之耿介兮,既遵道而得路;何桀纣之猖披兮,夫唯捷径以窘步!惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩!”接着设置“女嬃之婵媛兮,申申其詈予。曰‘鲧婞直以亡身兮,终然夭乎羽之野。汝何博謇而好修兮,纷独有此姱节?薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。众不可户说兮,孰云察余之中情?世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听?’”用传说中鲧的性情和经历来形象地展示屈原的品行,暗示其未来的人生;用“薋菉葹以盈室”极言品德低下的小人、坏人之充斥人间,展示屈原所处的客观社会环境使其很难得到世俗的理解和支持,屈原无奈只好向舜帝陈词求证。求证得到公正的启示后,屈原便急忙实践其理想追求,驾着四匹玉龙,乘着凤凰为车,驾驭有尘土的大风,迅速向天上飞行,朝发苍梧,夕至县圃,令羲和弭节、望舒先驱、飞廉奔属、鸾皇为戒,上下求索;此路不通,“折琼枝以继佩”“相下女之可诒”,先求宓妃,次求有娀之佚女,再次求有虞之二姚,结果还是以失败告终。这浪漫离奇的丰富想象,与其说是对屈原心路历程的形象刻画,莫如说是屈原在向世人申明自己之高洁人格和坚定意志、赤胆忠心。再如,《湘君》《湘夫人》对夫妻之间深沉思念、爱情纯真的形象描绘,对其情感体验的刻画入微,对其心理发展进程清晰展示,那期而不见的情节,凄厉哀怨的情调,誓死不渝的思想,不也正是屈原人生遭遇的形象写照吗?其品格,其性情,其气质,其毅力,其理想,历历在目,鲜活生动可观可触。

咏史诗最难,有二:一是难于有卓越的对历史事件的见解;二是难于不是史论而是诗。前者关键在于作者所站的思想高度;后者关键在于能否很好地掌握艺术技巧。咏史诗难的是议论而又不用议论。因为纯议论就变成一篇史论文字,不成其为诗了。咏史诗”本身就包含着“史”与“诗”的矛盾,如何使两者圆满地统起来,这要讲究高明的技巧。 初唐有个于季子,写了一首题为《汉高祖》的五绝,给王夫之在《夕堂永日绪论》中骂得狗血淋头。于诗是这样的:

百战方夷项;三章且易秦。 功归萧相国;气尽戚夫人。

诗意思说,消灭项羽,入秦约法三章,认为萧何守关中有功,以及无法立戚夫人的儿子为太子,是互不相干的四件事。硬凑在一起,有什么意思呢? 因此王夫之说:“恰似一汉高帝谜子。掷开成四片,全不相关通。如此作诗,所谓佛出世也救不得也。”

同样咏史诗,目温的《刘郎浦》诗写得好,它既不能拘泥于史实.又不能干发议论,这首诗是作者经过刘郎浦时,听说此地是三国对刘备到东吴迎亲的地方,有所感触而写的: 吴蜀成婚此水浔,明珠步障幄黄金。 谁将一女轻天下? 欲换刘郎鼎峙心。 三国时期孙刘结亲是一场政治婚姻,作者运用令人可以触模的艺术形象,把这场婚姻的政治用意隐离其中。“明珠步障幄黄金’孙夫人使用的步障,是缀满了 明珠的;新婿夫妇居住的地方,连帷幛也用黄金来装饰。这句,既写出孙别结亲时那种豪华场面:然而我们深入加以寻味,还含有这种豪华所隐藏的政治用意。“谁将一女轻天下?欲换刘郎鼎峙心1”分明是对孙权的嘲笑。但是细看之下,它又和一般论史不同。一般论史可以是这样平直地写:“刘备以天下事为重,不因一女子而易其志。”这样写,没有味道, 这里却以唱叹出之. 是诗化的议论,宛转地说,你想把一个女子去换刘备三分天下决心行吗?作者本意在于指出这场政治婚姻,必然落得个悲剧收场。后来孙夫人归蜀,吴蜀展开大战就是明证。 再如杜牧的《赤壁》诗,也是写三国咏史诗,它后面两句:“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”说明赤壁之战,是三国鼎立的关 键。如果不是赤壁之战击退了数十万曹兵,那么,二乔就要被俘受辱,孙权的霸业就要落空。作者并不是直接地去做史论,他是在做诗,运用的是形象思维,由于诗不同于“论言直遂”,所以诗人才运“东风……钢雀……”这样形象性的语言。但宋人许彦周对本诗提出批评说,“社稷存亡生灵涂炭都不问,只恐捉了二乔,可见措大不识好恶”。恰是许彦周自已不知诗的措词之法, 纪昀,驳得好,他说:“大乔乃伯符之妻,仲谋之嫂;小乔乃公瑾妻也。宗社不亡,二人焉得被辱?全不识诗人措词之法矣。”

好诗写景不仅仅对景,而是写景寄情,形象含蓄,思出常格,能使读者体味出深刻寓意。

【学生习得,教师评定】

1.阅读下面的这首宋词,完成题

乌衣巷

刘禹锡

朱雀桥边野草花, 乌衣巷口夕阳斜。 旧时王谢堂前燕, 飞入寻常百姓家。

好诗写景不仅仅对景,而是写景寄情,形象含蓄,思出常格,能使读者体味出深刻寓意。请结合此诗赏.

答: 石头城的历史遗迹很多,作者只选取小小一角乌衣巷没落景色加以描写。作者的讽喻之意溢于言外。西晋政权由中原南渡建都金陵以后,乌衣巷便成为王导、谢安等累代的豪门大族所聚居的地方,但随着历史的演变,岁月的消逝,王侯的华堂成了普通百姓的住处。作者虽然仅仅选取了燕子寄居的主人家的变换这一平常的现象,但在比较之中,使人们认识到世事的沧桑巨变,那些炙手可热、煊赫一时的封建官僚、豪门世族,毕竟如过眼烟云,瞬息即逝,成为历史的陈迹。 这生活中的小小一角,竟是封建社会的豪门贵族不可避免的没落命运的现实反映,它已经远远超出单纯对于晋代王、谢贵族的没落的感慨了。如果作者没有对现实的深刻的洞察力,抓住问题的最本质的的本领,没有把复杂的客现现象或思想感情通过诗人的“筛眼”加以选择、过滤的才能,那么,要在一首二十几个字的短诗中反映出深刻而又耐人寻味的诗来,我看是不可能的。

2.阅读下面的这首诗,回答问题

数日

赵师秀

数日秋风欺病夫, 尽吹黄叶下庭芜。 林疏放得遥山出, 又被云遮一半无。

赵师秀“永嘉四灵”之一。擅长五律,专以炼句为工,请结合这首诗赏析

答:说秋风一起,万木摇落,透过木叶尽脱的疏林刚能看到远山,却又被悠悠而过的秋云一下遮住了。“放”和“遮”这两个动词就是精心敲选的,使整个画面活动起来。而且,林放山出,云遮山没,尽管不是商量好的,却似乎有意给眺望中的诗人为难,表明一直深藏着的遥山还不愿轻易地一下子就给人看到,这又是一首形象哲理诗。

3.阅读下面的这首宋词,完成题

八声甘州

柳永

对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。渐霜风凄紧,关河冷落,残照当楼。是处红衰翠减,苒苒物华休。惟有长江水,无语东流。

不忍登高临远,望故乡渺邈,归思难收。叹年来踪迹,何事苦淹留?想佳人,妆楼凝望,误几回,天际识归舟。争知我,倚栏杆处,正恁凝愁!

注:诗人不仅要善于运用形象思维,而且还应该是捕捉形象的猎手。苏轼《腊日游孤山访惠勤惠思二僧》诗有:“作诗火急追亡逋,清景一失后难摹。”他又说“求物之妙,如捕风系影”,一发现诗情画意的景象,当即抓住,“如鱼起鹘落,少纵即逝矣”。

(1) 此词上片的景物描写有什么特点?

答:境界寥廓,气势磅礴,绮丽悲壮;景中含情,寄寓离别之情。

(2)简析“误几回,天际识归舟”的意境。

答:遥想佳人在妆楼上天天盼我回家,看到多少次天边驶回的船帆,还以为是我的归舟呢。从想象对方思念自己的情景落笔,进一步深化了自己的盼归之情。

4.阅读下面的这首宋词,回答问题

和子由渑池怀旧

苏拭

人生到处知何似? 应似飞鸿踏雪泥。 泥上偶然留指爪, 鸿飞那复计东西!

老僧已死成新塔, 坏壁无由见旧题。往日崎岖还记否? 路长人困蹇驴嘶。

诗中出现了一个“雪泥鸿爪”的形象譬喻有怎样的深意?

答:同样描写漂泊者,苏拭 在《 和子由渑池怀旧》诗中出现了一个“雪泥鸿爪”却别有深意;过去常用萍飘蓬转之类形容行止无定的人生。风吹蓬转、水上萍飘,不由自主、无根无止。但雪泥鸿爪则把人生比作一个悠悠的长途,所到之处犹如鸿飞千里行程中暂时的歇脚。它们只是偶然歇息的落脚点,而不是终点和目的地。尽管如此,这些清楚地留在雪泥上的斑斑爪痕,记录着人生的经历,包含令人难忘的往事,比萍飘一类形象深刻多了。

5.阅读下面的这首宋词,完成1-2题

六月二十七日望湖楼醉书

苏拭

黑云翻墨未遮山, 白雨跳珠乱入船。卷地风来忽吹散, 望湖楼下水如天。

诗人不仅要善于运用形象思维,而且还应该是捕捉形象的猎手。苏轼《腊日游孤山访惠勤惠思二僧》诗有:“作诗火急追亡逋,清景一失后难摹。”他又说“求物之妙,如捕风系影”,一发现诗情画意的景象,当即抓住,“如鱼起鹘落,少纵即逝矣”。请结合诗赏析。

答:这是夏天在楼上看到的西湖雨景。第一句浓云远起,第二句暴雨骤至,第三句风过雨歇,第四句西湖水涨。四句分写云、雨、风、水,一句一景,接得紧,又转得快;灵活变化,正与夏日雷雨的骤起骤止、来去倏忽相适应。夏天的阵雨不同子春天的细雨;雨点又大又猛,在湖光山色的衬托下,望去恰是一片白而透明的雨色,落到湖面上雨脚 如珠,乱蹦乱跳,犹如万珠进溅,这个西湖雷雨时的特殊景色被作者敏锐地抓住了。

6.阅读下面的这首宋词,完成1-2题

八声甘州 寄参寥子

苏轼

有情风万里卷潮来,无情送潮归。问钱塘江上,西兴浦口,几度斜晖?不用思量今古,俯仰昔人非。谁似东坡老,白首忘机。

记取西湖西畔,正春山好处,空翠烟霏。算诗人相得,如我与君稀。约它年、东还海道,愿谢公①雅志莫相违。西州路,不应回首,为我沾衣。

(1)词的运用了怎样的修辞手法?表达诗人怎样的感慨?

答:拟人。生动形象地写出了物象变化快的特点,表现了诗人对世事沧桑变化的感慨和对友人的不舍之情。或:比喻。以潮涨潮落比喻人世的聚散离合,表现了诗人对世事沧桑变化的感慨和对友人的不舍之情。

(2)词的下片蕴含了词人哪些思想感情?请简要分析。

答:表达了对与参寥子在杭州交游生活的回忆和留恋之情及对二人友情的珍惜;表达了离别之际对参寥子的劝慰和自我宽慰之情;还表达了自己归隐超脱的志向。(意对即可)

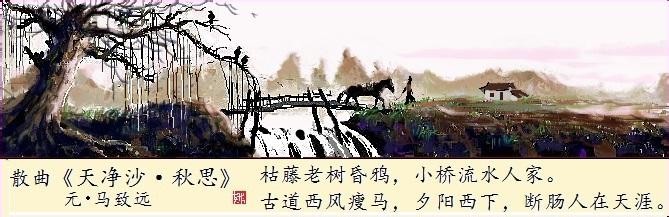

7.阅读下面的这首元曲,回答问题

天净沙·秋思

马致远

枯藤,老树,昏鸦, 小桥,流水,人家, 古道,西风,瘦马。 夕阳西下,断肠人在天涯。

这首曲子中的景象,看似不相干,却构成了怎样的景象? 曲中“人”给你一个怎样的印象?

答:它写了 “藤、树、鸦”、写了“桥、水、人家”、写了“道、风、马”、还写了“太阳、人、天边”,这些景象、看上去、好像都是孤零零的互不相干。你看,藤是枯藤,树是老树、鸦是昏鸦,这三个意象构成了怎样的景象? 衰败没落的景象。 再看、小小的小桥,潺潺的流水,在这样的环境中,有—个“人”影,这给你什么感觉?—种孤寂的感觉,第三句“古道西风瘦马”。又看到了什么? 一个浪迹天涯的漂泊者在瑟瑟的西风中,一匹疲惫不堪的老马在荒原古道上蹒跚而行,眼看夕阳西下,不知何处是归程,这时他的内心是何等伤感。他终于发出了“断肠人在天涯”的悲叹。这二十八个字,十二个景象,构成了一幅“凄惶、孤寂、漂泊的悲剧性的图景,把读者带到一个悲剧氛围中。

爱华网

爱华网