老北京的琉璃行

琉璃,是古代中国建筑艺术的精华,始于周代,至今已2000多年,据《大清会典》,非皇家特许,大臣和百姓绝不能使用琉璃。这使老北京成为精品琉璃制造的中心。

传统中国建筑多用陶瓦覆顶,质量轻,孔隙多,防热性能好,但缺点也很明显,吸水性强,容易漏雨,所以比较讲究的建筑要在瓦下覆桦皮,桦皮质感近似橡胶,入水浸泡多年,拿出来依然是干的。除贴桦皮之外,也有贴锡板的,即所谓“锡拉背”,可不论贴桦皮还是贴锡板,成本都非常高,此外易积水,导致室内湿度偏高,引发各种疾病,“湿热”曾长期困扰国人健康。

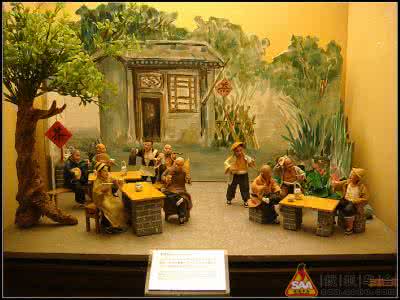

而琉璃瓦是在瓦面上浇釉烧制而成,成品光滑,防水性能极佳,因此被皇家建筑广泛使用。元朝时,老北京开始烧琉璃,在“海王村”,今琉璃厂附近,明代宫室扩建,官窑规模扩大,成为当时工部五大厂之一。明嘉靖32年扩建外城,琉璃厂成了居民区,工厂迁至门头沟琉璃渠村。

琉璃有多种颜色,适用于不同场合。

黄琉璃为皇帝专属,只能用在御用建筑上,比如大殿、太庙、国子监、历代帝王庙、陵寝等,但清代只有三大殿是整黄琉璃,其他都加了绿边。绿琉璃低一等,用在王府等建筑上,王爷是皇室亲戚,可以使用琉璃,而大臣则不可。黑琉璃在明代是皇家寺院用,清代多用于库房。蓝琉璃只在天坛使用,代表蓝天。彩琉璃用于皇家花园。

琉璃被誉为中国五大名器之首(琉璃、金银、玉翠、陶瓷、青铜),制作工艺非常复杂,最快也要10多天,出炉成品率只有70%,一半看经验,一半看运气。一些工艺到明代时已失传,只能做出不通透的琉璃,被称为“药玉”。按《明制》,皇帝颁赐给状元的佩饰就是“药玉”,官员只有四品以上,才能佩戴“药玉”。

琉璃与玻璃近似,主要成分都是二氧化硅。古埃及的“费昂斯”(西方水晶玻璃的始祖)二氧化硅比例是92%至99%,中国周朝时的琉璃,二氧化硅的比例仅略大于90%,这9%的差距是琉璃与玻璃最大的不同。

与玻璃相比,琉璃的最大优点是硬度高,耐久,但不透明,此外对冷热敏感,制成器皿后容易破碎,古代中国很早就发明了瓷器,解决了陶器易漏水、易损坏的缺点,在与琉璃器皿的竞争中,占据压倒性优势。

从琉璃到玻璃,两者技术跨度不大。可由于瓷器被广泛应用,加上皇家对琉璃制造工艺始终垄断,抑制了人们改革琉璃制造技术的欲望,使玻璃迟迟未能被发明出来,直到琉璃出现2000多年后,才不得不从西方引进玻璃。

再好的东西,一旦被少数人垄断,成了玩具,它的生命也就被窒息了。琉璃也是如此。

来源:《北京志·人民生活志》

爱华网

爱华网