不幸摊上这样一个爸爸也有他的好处,那就是你可以随心所欲地说话,绝不担心冒犯他。

姚鄂梅,生于1968年,湖北宜昌人,先后在《人民文学》《当代》《钟山》《花城》等刊物发表小说一百余万字,著有长篇小说《像天一样高》《白话雾落》,中篇小说《穿铠甲的人》,短篇小说《黑眼睛》等。

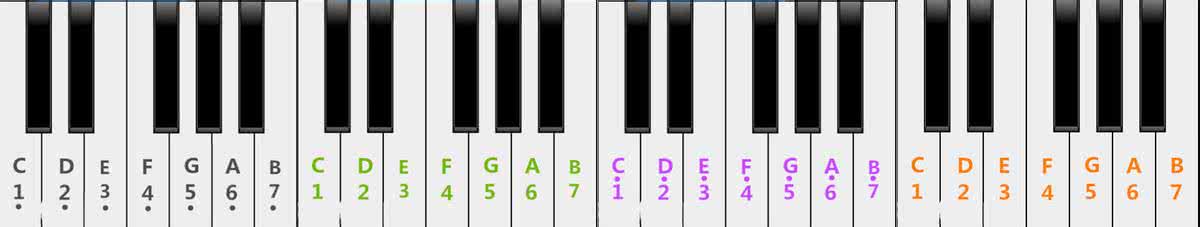

黑键白键

文|姚鄂梅

原载|《当代》2005年02期

阳光哗地一声泼进了房间

阳光哗地一声泼进了房间。我被惊醒了,赶紧从床上爬起来,可别迟到!一个星期以前,我就该上学了。今年我应该升五年级。但这个星期以来,我一直在家里闷着,表面上我对没钱上学这回事无动于衷,实际上心如刀绞。黑键没钱替我交学费,这不怪他,相反,我同情他。正如他所说的,这个世界上只有两种人,一种是穷人,一种是富人;一个富人并不是时时都有钱,但如果一个人总在关键时刻没有钱,那他无疑是个穷人。黑键说我们暂时是穷人,但说不定明天,或者后天,我们就会突然变成富人。对于这一点,黑键一直坚信不疑,弄得我也认为是真的。黑键是我爸爸,可他坚持不让我喊他爸爸,他让我喊他黑键。黑键也不是他的名字,他的真名叫……算了,没劲,还是不说了。

昨天晚上,黑键很晚才回来。还在一楼,他就发出极高的分贝,他不停地喊着:白键!白键!白键是我的名字,我不知道他为什么要给我取这么个古怪的名字,弄得人们都以为我姓白,就像人们都以为他姓黑一样。

我给他拉开门,他满身酒气,抱着我就亲。他也只有在喝了酒之后才会亲我,才会嘟嘟囔囔地说,我是他在这个世界上唯一的亲人。这个满身酒气的人看起来心情很好,他迷迷糊糊地直嚷:白键,我的宝贝儿,等急了吧,我们明天就去上学,我弄到钱了,我又一次在关键时刻弄到钱了,我早就说过我们不是穷人,我总是能在关键时刻搞到钱,你看,你看。他从口袋里拿出一个厚厚的信封,重重地摔在桌子上,一大沓钱从里面滑了出来。

我对钱并不感兴趣,我感兴趣的是我终于可以上学了。

接着他就向我讲他弄钱的过程。他说他坐在办公室里烦闷地看着那个电话机,想着怎么样才能搞到钱让我上学的问题。顺便说一句,他在一家广告公司做艺术总监。他正烦闷地看着那台电话机,电话就响了。他接起来一听,是一个客户,找上门来要他去拍一个产品广告,于是,黑键得到了首付款。

黑键弄得我也跟着兴奋起来,但我假装平静地说这很好,以后我没事也要盯着电话看,说不定会有什么好事从天而降。黑键使劲敲一下我的头说,小东西,敢跟我耍嘴皮子!

黑键一高兴就喜欢喝酒,像今天,已经摇摇晃晃的了,偏偏还要我下楼去给他买啤酒。他喜欢边喝酒边看足球。我知道这一夜我又别想睡个好觉了,但一想到明天就可以上学,我也就不在乎一个晚上睡得好不好了。

黑键还在熟睡,我不敢叫醒他,他最不喜欢别人吵他瞌睡。他趴在枕头上睡得死死的,长长的头发揉成一团,像解放路上拿着帽子乞讨的那个家伙。看了一会,我决定去刷牙,顺便给他弄点噪音。这样,就算吵醒了他,也不至于挨他一脚,因为刷牙的地方离他还有一段距离。

果然,黑键醒了,他闭着眼睛喊:白键,你在干什么?吵死了。

我说快九点了。

黑键嗯了一声。过了片刻,他突然醒悟过来,一脚踢开被子,说还在磨蹭什么,快点去上学。

但是黑键领着我走上了另一条路,我愣愣地站在路口。黑键过来搂着我的肩说,今年我们不去那所学校了,我们换一所寄宿学校,寄宿学校啊小子!很贵的学校啊!我原来不知道黑键会这样安排我,我以为我还会回到原来的同学当中去。对这种突如其来的安排,我敢怒不敢言。

总是这样,总是突如其来,总是防不胜防,总是晴天一个霹雳。

黑键说不要那样盯着我,我这样安排自然有我的道理,我不能被你捆住手脚。他上来拖着我的一只胳膊,像拖一只木偶,边走边说,如果我不成功,你就没有好日子过;如果我不出去,老是在这个小地方晃荡,我就不可能成功。所以我要出去。但是我出去了,谁给你做饭吃?谁给你洗衣服?寄宿学校就有这个好处,那里什么都有人给你做,你在那里,简直就是贵族。你想想,一个穷小子,突然一下就过上了贵族的生活!我小时候做梦都梦不到哇。

我说黑键,你为什么不给我找个妈妈?妈妈可以做你说的那些事情,谁都有妈妈,凭什么我就不能有?

黑键说,凭什么仅仅因为你想要个妈妈,我就要把自己跟一个女人捆在一起?凭什么我要为你牺牲自己,委屈自己?我们各有各的生活,我们是朋友,是哥们,我们不能做对方的绊脚石。

我说那你就是自私。

黑键嘿嘿一笑:你为了自己逼迫我结婚,到底谁更自私?

我喜欢跟黑键胡搅蛮缠,我觉得这样子说话就像做数学难题,十分过瘾。不幸摊上这样一个爸爸也有他的好处,那就是你可以随心所欲地说话,绝不担心冒犯他。

我有点害怕上寄宿学校。我的情况跟别人不太一样,我没有妈妈,黑键早就嫌我像他的小尾巴似的,很多时候他感到极不方便。我预感到他迟早要甩掉我,但我没想到这一天会来得这样快。你想想,我上了寄宿学校,他再也不会担心我会饿死、会脏死、会冻死,一句话,他可以彻底不用管我了。我可以像老师在黑板上写的字一样,轻轻地从他心里抹掉,甚至从他的生活中彻底消失掉。我对我的前途充满了恐惧。

也许我在更早的时候就该消失。据他们讲,当我才八个月大的时候,我的妈妈最后一次问黑键:你到底结不结婚?黑键仍然是那句话:我现在还不能结婚!那时黑键还没有考上那个众人瞩目的电影学院,他的前程看起来一点都不乐观,而他又不甘心去工厂做一个普通的电焊工人,所以他说他还不能结婚。我的妈妈就在那个晚上拎着随身小包走了,从此再也没有回来过。也许是老天爷成心不想让我拥有妈妈,黑键和我的妈妈居然没有一张照片,所以我至今连妈妈是什么样子也不知道。这很不好,你想,也许我的妈妈就在哪天的哪个地方偷偷地盯着我看,可我却一点也不知道,这种想象让人感到很不公平,而且很气愤。

我不止一次地想象过这样的情景:一个女人,一个时髦而轻浮的女人(我总认为我妈是这样一个女人),在街上东瞧瞧西望望地走着。我一直悄悄地跟在她的后面,走了很远,她都没有发现我。最后,我走上去碰了她一下,她生气地回望我一眼。我看见她了,她长得很漂亮。这很自然,黑键长得勉强还算可以,我则长得帅极。根据遗传的道理,她应该长得很漂亮。但她很粗鲁,她顺手推了我一把,吼道:瞎撞什么!我盯着她看,她似乎发现了点什么。奶奶说过,有血缘关系的人就算失散在天涯海角最终也会碰到一起,他们之间有一股别人闻不出来的味道。她也盯着我看,慢慢地,她伸出手来,颤抖着说,我能摸摸你的脸吗?我瞪她一眼,说:毛病!然后昂首挺胸地走了。我想,她应该呆呆地站在那里,或者蹲下来。电影里都是这样,然后她就在大街上,当着那么多人的面,望着我的背影独自抽泣。这很公平,因为,我也哭过,有一个夜里,我躺在床上看着月亮,想着白天看见的同学和他们的妈妈,想着想着,我哭了。凭什么只有我在哭泣?凭什么她就不能哭泣?大家都有哭的理由。所以,看到她在大街上哭泣,我很安慰,也很开心。当然,这只是假想,事实上我至今不知道她在何方,不知道她的模样,更不知道她会不会在看到我后伤心地哭泣。

这是一个令人烦闷的上午

这是一个令人烦闷的上午。我被黑键带到了一所寄宿小学,学校不大,靠近江边。我不喜欢江边,江边总是些告别的人,说不定黑键就要在这里跟我告别。我不知道他要去哪里,他老是说:黑键不是个平庸之辈,黑键绝对是个大师级的人物,总有一天他会成为一个世人敬仰的大师。他酷爱电影,这就是他千方百计考上某电影学院的理由。因为我的贸然出生,也因为爷爷奶奶在两年内相继死去,读到大二的时候,他辍学了,美好的前程像个七彩的肥皂泡,在他眼前晃了一下就消失了。为此,我很自责,因为我耽误了他的前途。但后来,我又不自责了。我慢慢地弄懂了,并不是我成心要毁掉他的前途,而是他自己不小心,他应该等到成了大师的时候再让我出生。很多大师都是胡子白了才生小孩的,这样对我们大家都有好处。黑键从一名意向中的大导演沦落到一家广告公司做所谓的艺术总监,而且很不稳定。我发现他老是在换名片,每换一次名片,就意味着他又换了一家公司。而且他老是没钱,老是被停掉手机,老是要等到浑身没有一个子儿,连快餐面都吃不上的时候才会弄到下一笔钱,但这笔钱转眼间又会一干二净。就像这次,我被迫推迟了整整一个星期上学。这已经不是第一次了。

这是一所艺术小学,每人都必须有一两项艺术特长。老师问我的特长是什么,黑键抢在前面替我回答:表演。他说小伙子,给老师表演一个《放学路上》。很小的时候,可能那时他刚刚退学,正在怀念电影学院的生活,一天到晚嘴里念着八百标兵奔北坡,板凳没有扁担长,念到无聊时就教我表演《放学路上》。我觉得好玩,就学下来了,以后他逢人就叫我表演这个,我很快就烦了。现在他又要我表演,我照例以沉默抗议。幸好,老师说我们这里没有表演班,我们只有声乐班、器乐班、美术班、舞蹈班,不如他就加入我们的声乐班吧,我看他音质挺不错。黑键说行,随便什么专业吧,反正也没有指望他会成为一个艺术家,搞点素质教育而已。

其实,黑键不是一个随和的人,今天他之所以这样爽快,完全是因为他急着要走。来的路上,他说他马上就要去外地了,他将一个月回来看我一次。

老师说周五学生回家,周日晚上返校。黑键都一口应承下来了。报完名,我问黑键,我周末回到哪里去?黑键说到静那里去吧,我都说好了,到时候她会来接你的。

静是黑键的女朋友,我们三个人曾在一起相处过一段不短的时间。后来他们大吵了一架,静就从我们租住的地方搬走了。我不知道她搬去了哪里,我从此很少见到她。静是个很好的人,有一段时间里,她对我特别好。走在街上,见到童装店和超市就往里面钻,一件一件地给我买衣服,一包一包地给我买吃的。我的衣服几乎全是她给我买的。静说白键,你给了我做母亲的感觉,我很享受这种感觉。自从她搬走以后,她就很少给我买衣服了。我的衣服也经常出现断档,往往冬天的时候还穿着秋天的衣服,春天到来的时候,我还穿着一件厚厚的棉衣。零食更不用说了。

黑键喊她老婆,有时喊她姐。我叫她静,因为她不喜欢我叫她阿姨,她觉得阿姨太普通了,所有的女人都被人叫做阿姨。现在,黑键和静基本处于分手的状态,但他还是喊静老婆,或者喊她姐。

黑键有过很多女朋友,可都不是很长久,黑键喜欢打人,几乎每个女朋友都是被他打走的。静是比较长久的一个,最后也被他打了。静就是在被打的那天搬走的。黑键打人很凶,我亲眼看见他揪住静的头发往墙上撞,还掐她的脖子,掐到她的喉咙里发出咯吱咯吱的声音。那天真把我吓坏了,我以为黑键真的要掐死她,结果我在一边尿了裤子。很奇怪,第二天他们又和好了,我看见静笑眯眯地给他弄吃的,黑键也左一声右一声地叫姐叫老婆。但没过几天,静到底还是悄悄地搬走了。静一走,黑键就过得乱七八糟,到中午了还没吃早点,深更半夜的时候还要出去吃宵夜,然后一遍一遍地给静打电话,打到手机把耳朵都烫伤了,还在电话里哭兮兮的。

我听见有人这样说过黑键:这个家伙,天生就是个二百五,他老了也会是个老二百五。别人这样说他,我当然很生气,但说实话,人家说的并不是不沾边。我见过很多同学的父母,他们都不像黑健和他的女朋友们,他们不会在家里翻江倒海地吵架,也不会当着小孩子的面接吻,更不会跑到大街上去接吻,弄得车辆堵塞,喇叭声刺耳地响成一片。

我喜欢奶奶,可惜在我两岁多的时候,奶奶就死掉了。据别人讲,奶奶似乎知道她就要死了,在她死前,她四处托人找人家收养我。她认为她一死,我的苦日子就要来了。真的有一对夫妇上门来了,已经收拾好了我的东西就要走的时候,黑键回来了,他大吼一声,赶走了要收养我的人。

黑键冲奶奶咆哮。奶奶说我给他找一家富裕的人家有什么不好?总比你这样饥一顿饱一顿地养他好得多。

你只知道谁穷谁富,你懂不懂感情?懂不懂人性?

那天,黑键抱着我哭了,他说他也是收养的儿子,他不想我再重复他的命运。他的哭诉伤了奶奶的心,奶奶说你这个没良心的,我是怎么对你的,我亏待你了吗?当初我从血盆里抱了你来,吃的苦卖都卖不完,你竟然还记着你的亲生父母。我真还不如养条狗,养条狗还会朝我摆一摆尾哩。你的亲生父母只生不养有什么好?没有我,你今天还在农村翻土圪塔!奶奶的话又伤了黑键的心,两个人大吵了一场。没过多久,奶奶就死了。

据说我的出生曾经让两个家庭大动干戈,妈妈家里的人恨死了黑键,至今不愿意看到黑键,也不愿看到我。

只有奶奶是真心喜欢我,她说孩子是一个人的前世修来的,是命里注定的,哪怕这个孩子从别人的肚子里生出来,也改变不了他真正的归宿。还说一个人前世修来的孩子是怎么都不会丢掉的,就算一开始各分东西,最终也会走到一起来。最后她自作结论:我和她的关系是老天爷老眼昏花弄错了,我本来应该是她的儿子,结果老天爷一觉醒来把我搞成了她的孙子。她之所以要把我送给别人,是因为她太心疼我,她不放心黑键,她老觉得黑键照顾不了我,会让我将来吃很多苦。

可能是奶奶真的不喜欢黑键了,她把老祖屋留给了她的侄女,弄得黑键只好去租房子住。黑键说就算这样我也不恨她,她毕竟养了我二十多年,二十多年就是七千多天,每一天我都记得清清楚楚,我不能因为房子的事就恨她,绝不。每到清明节的时候,黑键都会跑到奶奶的坟上去,对着土堆磕头,然后坐下来给我讲他和奶奶在一起的故事。他讲奶奶亲他,打他。这是我最喜欢听的故事,每一个故事我都缠着黑键讲过很多遍。我说黑键,我真羡慕你,因为奶奶是你的妈妈,奶奶为什么不能是我的妈妈呢?黑键说傻瓜,奶奶怎么可能是你的妈妈呢?又说白键,你放心吧,我一定会给你找一个妈妈的,一个最好最好的妈妈。

可清明一过,他又变了,他说我不能因为你需要一个妈妈我就去跟人家结婚啊,我不能因为你失去自我啊。

当然,他想怎么样就怎么样,我并不能改变他,我没有这个能力。小孩都是这样。但我想,等我长大了,我不会像黑键那样,我要一个稳定而温暖的家,一下班就去菜场,一回家就做饭,决不打老婆。当然,首先我要跟老婆结婚,然后才能生孩子,我也不会离婚。我要有规律地吃完一天三顿饭,不要宵夜,不要喝酒,按时睡觉,按时起床。我同学的家庭都是这样的,所以他们红光满面,白白胖胖,又快活又调皮。不像我,老师们都说我是一个有个性的孩子,我听得懂,在他们眼里,我的所谓个性其实就是怪异。我最最愤恨的是,当他们说我有个性的时候,他们的眼里满是怜悯。

很多时候,我希望做一个快乐而平庸的孩子,甚至成绩差一点,人长得胖一点都没关系,我只要普通就行。

但是黑键反对我做一个这样的孩子。他教我穿有个性的衣服,坚持让我用摩丝,弄得我的头上总像顶着一只硬壳。我想听一些大家都听的儿童歌曲,或者听一些我喜欢的歌星们的歌,比如周杰伦什么的,可黑键却说什么东西呀,垃圾!只要他在,我就别想听那些垃圾。他只喜欢买外国的CD,国内的他只听摇滚,弄得我也只好跟着听摇滚。在我三年级的时候,我一个人猛听《鲍家街43号》,哼哼叽叽地唱着“他的名字叫李建国哦”,弄得老师和同学都以为我疯了。我真是羞愧极了。

黑键真的要走了。他把我塞进学生寝室,然后带我出去吃饭。我们要了一只小火锅,他喝着啤酒,对我交代着一些事情。我一句也没听进去。我看着他的嘴。他的嘴真够忙的,又要往里塞东西,又要对我说话,弄得他的嘴唇红通通的。黑键说你怎么不吃呀?我说我不想吃。黑键就不做声了。安静了一会,黑键说我知道你在想什么。你放心,一个月之内,我一定会回来看你,也许还不到一个月,也许两个星期,我不会丢下你不管的。你想想,这个世界上,就我们两个人最亲,我怎么会傻到连亲人都不要呢?难道我想做个孤家寡人吗?

黑键又说我也不愿离开这里呀。没办法,我们得生存下去,而且还要比一般人生活得更好。我们要买房子买汽车,我还要送你出国留学,这都需要钱哪。我不出去挣钱行吗?

我点头。跟着黑键,我明白了钱是很重要的,没有钱,我们就不能付房租,不能交电费,不能交学费,不能吃饭。我最怕黑键问我:白键,你还有零花钱吗?一般而言,黑键赚了钱就会给我一些,等他用完了,再向我要。当然,当他向我要的时候,证明他身上已经一个子儿也没有了,我们吃饭就成了一个问题。最惨的一次,我们曾经在家里吃了一个星期的白稀饭,吃得我连走路都没力气了。幸好那天我们有事到郊外,趁着天黑,我们到农民的地里偷了一些玉米棒子。晚上,我们吃了一大锅煮玉米,香死了。

黑键走的时候已是傍晚,黑键说,来,拥抱一下。他一把将我搂在怀里,差点让我闭过气去。然后他就走了。他的长发在风中微微飘动,我感觉那就像他的手,频频向我挥动:再见!再见!等他真的在车窗里向我挥手的时候,我哭了。但他听不见我的哭声,因为周围太吵了,所以我索性大声地哭了起来。黑键关上了车窗。

现在,这个城市里只剩下我一个人了。

回到寝室里的时候,本来已经玩开了的同学,都转过身来望着我,我的确够引人注目的,我瘦弱不堪,胳膊只有中号火腿肠粗细,而他们,他们的小胳膊起码有我的拳头那么粗。我真羡慕他们。

星期五那天很惆怅地下起了雨

星期五那天很惆怅地下起了雨。下午的课才上到一半,教室外面就站了好些家长。我瞄了一眼,净是些陌生的人。我决心再也不去看了,才刚刚一个星期,离一个月还远着呢,黑键是不会来的。可过了一会,我还是忍不住又看了一眼,在人丛里,我看见了一抹淡淡的蓝色,像天空的一角,我知道,静来了。静总是穿蓝色的衣服。她对蓝色喜欢到病态的地步,她的衣服、手表、袜子都是淡蓝色的,甚至牙刷、毛巾也是淡蓝色。

我不喜欢淡蓝色,我觉得淡蓝色没劲,我喜欢黑色,除此以外,我还喜欢巴西队的队服颜色。静曾经说白键,从你喜欢的颜色来看,你将来会是一个顶天立地的男子汉。这话我爱听,因为瘦弱,我最恨有人说我像女孩子。可是,静又说,黑色代表忧郁,白键,你忧郁什么呢?你为什么总是不开心呢?

我说我没有什么不开心,我只是觉得没有什么好开心的。

静一直试图了解我,还说想做我的朋友。其实有那么一两次,她差一点就看到我的内心了,但是她轻轻地探了一下头,又缩了回去。

那是我们三个人还住在一起的时候,她帮我洗头,洗完了用电吹风吹干。在呜呜的电吹风声中,静拍拍我扁扁的后脑勺说白键,你的脑袋是北方人的脑袋,你一个南方人为什么要长着一只北方人的脑袋呢?我说因为我小时候睡得太多,所以就睡成了扁脑勺。

静问我为什么要睡那么多。我说大概我小时候有太多问题要思考,所以就成天睡在床上,望着天花板想问题。静说你想了些什么问题?我说比如说为什么别的小孩吃妈妈的奶,我却要吃母牛的奶。

静大笑起来,她笑倒在地上,连电吹风都要拿不住了。

我望着笑出泪来的静说,这很好笑吗?

静不笑了,她安静地看着我,看着看着就上来把我的脑袋按在了她胸前。她说白键,我们不要总是想着过去,我们要想着明天,想一些开心的事情。我说我并没有不开心,真的,我只是喜欢胡思乱想而已。有时候,我在想什么连我自己也不知道。

静说你做梦吗?把你做的梦讲给我听好吗?

我告诉她我昨天做的梦。我梦见一只小白老鼠,它到处乱钻,好像在寻找什么东西,可它老是找不到,最后它被空中掉下来的一只巨大的脚踩死了。

静听后好一阵没说话。最后她说白键,你一个人睡觉害怕吗?我老老实实地承认了。她说这样,今天晚上你跟我们一起睡吧。

刚刚说完,电话响了,静去接了电话,说了几句就带上门出去了。九点整,我按照静的规定上床。很晚了,我被电视的声音吵醒,是黑键在看足球。我听见静说,我今天答应过白键,让他跟我们一起睡的。黑键说算了吧,我不习惯三个人,再说也不健康。

静再没说什么,我失望极了。我想,静,你为什么不再坚持一下呢?哪怕再坚持一秒钟也好嘛。我只好在气愤和失望中睡了过去。

后来,我知道很多小孩都有过这样的气愤,他们恶狠狠地说:他们大人什么都不怕,还要两个人一起睡,我们小孩却要一个人睡,太不公平了。

好不容易下课了,同学们在教室门口挤得像一堆豆子。我独自站在教室中央,冲站在外面的静招手,静也笑着挥了挥手。

静的宿舍很小,像以前一样,所有的东西都是淡蓝色,我还注意到一个现象,静的血管也是淡蓝色的,难怪她喜欢淡蓝色。我赶紧看看自己手上的血管,还好,它不是黑色。

静的宿舍没有厨房,我们不能做饭,只好到外面吃。静几乎从不吃晚饭,她要保持身材。她看着我吃。她问我学校食堂如何,我说很好吃,一点都不辣。和黑键在一起,我老是屁眼疼,因为黑键喜欢吃一切辣的东西,我也只好跟着辣得直流眼泪。在这一点上,静比黑键好得多,她从不忘记照顾我的胃口,总是先问问我,你想吃点什么?

单身宿舍里的静与我们三个人在一起时的静相比,有了一些不同。也可能是空间太小的缘故,我总是很小心,生怕碰倒什么东西:桌上的花瓶,脚边的小凳,还有葡萄酒。静喜欢喝葡萄酒,她总是把酒放在床头,所以我根本不敢挨近床,怕万一不小心碰翻她那近乎透明的酒杯。

白键,黑键给你打过电话吗?

打过。

有人到学校去看过你吗?

没有。

我感觉你们寝室的电话一到晚上肯定很忙,所有的家长都想给自己的孩子打电话。

才不是呢。大家写完作业就在一起玩,根本不想接电话。因为电话里老是那一套:今天吃的什么呀,每天要换衣服呀。还以为我们是幼儿园的小孩,老是问一些十分幼稚的问题。

那你觉得应该问些什么问题?

大人们都不关心我们的内心世界,他们只要我们穿得好看,不生病,不饿肚子,他们以为这样就行了。事实上这些事情刚好是我们并不在乎的。

那我问你,你在学校快乐吗?

你这问题也太大了吧。

静说白键,你太可怕了,我在你面前经常会有弱智的感觉,小小年纪不要这么尖锐好不好?

我感觉静有点不高兴了。我不能问住她,每当我一问住她,她就会显出一点不高兴的样子,比我们还孩子气。所以我说静,我们来玩游戏吧,我们来玩一种算命的游戏。

你会算命?

这是我们学校里最新流行的一种游戏,你只要做完十道选择题就行。每道题可以有三个答案。比如,你喜欢什么颜色?

静想也没想就回答:蓝色,蓝色,蓝色。

喜欢什么交通工具?

静回答:飞机。

喜欢哪个男人?

静说要说生活中的人物吗?

我说都可以,只要是还活着的。

黑键,布拉德,皮特,童安格。

做完选择题,我飞快地掐算一番,算出了静的命运,她将穿着蓝色的婚纱,乘飞机去天国与黑键结婚,然后与童安格做情人,并且终生不会生育孩子。

静笑了,笑着笑着她的眼泪流了下来。我愣住了。静起身去了卫生间,我知道,大人们总是遇到难题就往卫生间跑,似乎那里是他们的避风港。过了一会,静出来了,她冲我笑一笑,说什么乱七八糟的,全是胡说。

我说谁相信谁是傻子。

静开始检查我的作业,填写每周家长意见。然后她给我打开地铺,准备睡觉。静说白键,你觉得大人和小孩可以做朋友吗?

我说当然可以呀。

可是我们就要做不成朋友了。我跟黑键已经分手了,他会给你找个新妈妈,你们很快就会有新生活。你们很快就会把我忘了,其实我们在一起曾经很快乐,对吗?

我长叹了一口气。

静说你怎么啦?

我说我想有一个自己的家,我要一个人生活,我不想跟黑键飘来飘去。他每恋爱一次,我就跟着认识一个新的阿姨。一开始大家都挺好,新的阿姨对我也很好。但没过多久就吵架,打架,再分开,谁也不管谁。阿姨也会变得一点都不喜欢我,我觉得特别没意思。有时候,我觉得你们大人比我们小孩还要不懂事,明明可以克制一下自己的,偏偏弄得像天要塌下来似的。我长大了就不这样。

静一直没吱声。我正要迷糊过去,静突然跳下床来,把我抱到床上去。我们两个朝一个方向侧卧着,静说白键,我们以后不打地铺了,我们睡一张床。我们曾经是母亲和孩子,我们永远都是母亲和孩子,对吧。

我很不习惯这样睡觉,但我又感觉很舒服,很温暖。静的身上有一股很好闻的味道,像茉莉花,或者像兰花。静的手在我身上摸来摸去,说白键,你太瘦了,你应该多吃一点。我说我总是吃不下,我对吃饭不感兴趣。

静突然问我一个新鲜的问题:记忆中还有谁这样搂着你睡过?

奶奶。

还有呢?

黑键有时候。

还有呢?

还有……没有了,噢,还有你。

其实,还有一个人这样抱着我睡过,那是在静以前的一个人。那时她也像静以前一样,跟黑键好得死去活来,最后当然也是以打架告终。她曾经搂着我说白键,你要是我生的孩子该有多好,又聪明又漂亮,我会怎么爱你都不够。我当时也产生了一种酸酸的感觉。是啊,我要是她的孩子该有多好,她要是我的妈妈该多好。这样,我就不再是一个怪异的孩子,再也没有人用怜悯的目光看着我。我就可以大声地、无所顾忌地喊妈妈,妈妈。我从来没有喊过妈妈,当我一个人的时候,我试着喊过妈妈,可我发出的声音怪怪的,完全不像我的同学,他们能够随心所欲地将妈妈两个字发出各种奇奇怪怪的声音,而我喊出的妈妈两个字硬邦邦的,一点都不好听,我从此再也没有喊过妈妈两个字。

可当他们吵架时,她却指着我对黑键声嘶力竭地嚷道:我一点都不喜欢他,我一看见他就浑身不舒服。因为他让我想起另外一个女人,想起你曾经和她好到未婚产子的地步。你和我做得到吗?你敢和我生个小孩吗?你不敢,你根本不爱我,你只想利用我。

我还记得她的名字叫燕,她开着一家服装店,吃的、穿的、用的都很阔气,过年的时候她给我的压岁钱有两百元;当然,再多的压岁钱也会被黑键搜光。

秋季运动会那天是个沉重的阴天

秋季运动会那天是个沉重的阴天,老师给家长发了通知,要求家长与孩子一起参加趣味运动会。可我该通知谁呢?黑键不可能随时回来,我无法打电话给他,我老是记不住他的电话。而且他的手机老是丢,要想记住号码真是一件困难的事情。静算不算我的家长呢?

我还是把通知给了静,没想到静倒是很高兴,一口答应到时会准时参加。

可真正到了开会那天,静的状态就不对了。她一个人闷闷地坐在操场边上,很拘束的样子。很多同学的父母都来了,还有的爷爷奶奶也来了。当然,他们人多力量大,什么捡皮球啦,踩气球啦,什么跳绳啦,把一家人的腿捆在一起行走啦,他们都拿了很高的分。我和静却总是丢分。很奇怪,同样的项目,我和静在一起就显得势单力薄,我们的合作也不如那些父母好。我想,这也许就是血缘的关系,就像奶奶所说的,有血缘关系的人有一种很深的默契。终于,在捆腿行走的时候,我和静一起狼狈地摔倒在操场上,周围响起了一片哄笑声。我和静同时解开绳子甩到一边,我想我们都有点怨对方,但我们都不敢站出来指责对方。我们只是都不想参加这个项目了。我和静之间一时冷了下来。

运动会还在继续着。静坐在操场一角。她坐在那里的样子很孤单,很可怜。我看得出来她非常羡慕那些笑逐颜开的父母,她的脸上甚至透出了一点自卑。这可不是我能帮她的。我曾听她对黑键说我都三十一岁了,我不能跟你这样没有目标地混下去了,我想结婚,我想生孩子,这些你能给我吗?你不能,所以我们只有分开。

可是他们并没有真正分开,只要黑键来看我,总会去看她,他们在一起显得很高兴,就像根本没有分手这回事一样。黑键开玩笑说你不是要去结婚生子吗?干吗还跟我在一起瞎混?静狡猾地一笑,说那你呢,你不是说再也不跟我联系了吗?

静走过来对我说白键,我得走了,我是请假出来的,我得赶回去上班。我点点头。

运动会结束时,还有一场颁奖仪式。那些家长领到奖的时候,都把自己的小孩高高地举起来拍照。我正要转身走开,老师说白键,你别走,也有你的奖,你和妈妈虽然没有拿到名次,但还是有鼓励奖。我的脸红了,他居然说静是我妈妈,我觉得十分刺耳,而且又是鼓励奖。同学们都笑起来了,有人在大声喊:他们的得分是:鸡……蛋。

我发誓,我再也不参加什么趣味运动会了,我要参加田径运动会。我要一个人去跳高,一个人去跳远,一个人去短跑。我会做得比每个人都强。我不要跟别人一起。当我一个人的时候,我完全没有干扰,我的力量是从内心发出来的,我敢肯定在我一个人的时候会做得更好。

可能是开运动会的时候流汗的缘故,我感冒了,浑身烧得像一块刚出炉的烤红薯。生活老师吓坏了,她再三问我黑键的电话号码,可我一会儿说这个,一会儿说那个,弄得她一点办法也没有。药吃了有一大把,可烧总是退不下去。最后,也不知为什么,我突然记起了静的电话号码。

在医院里,静一直握着我的手,陪着我打针。打完最后一针的时候,我躺在静的床上,昏昏沉沉地睡了过去。我不知自己做了一个什么梦,我只记得我是喊着妈妈醒过来的。静抱着我哭了起来,她说白键,你真的希望有一个妈妈吗?我说你别当真,我只是做梦,每个人都会做梦的。静说我讨厌你小小年纪就装得那么坚强,你就大大方方地做个孩子不好吗?

我说做个孩子有什么好?永远不会有人真正地喜欢一个孩子,孩子要么是宠物,要么是负担,我长大了就不要孩子,因为诞生一个孩子就一定会伤害一个孩子。

静哭着说白键,我去帮你把妈妈找回来好不好?

不要,如果她愿意要我,她早就找上门来了。

可是一个人不能没有妈妈,没有妈妈的人会很冷酷,不懂得爱,会有很可悲的人生。

我觉得不一定,我很冷酷吗?那么多人吃青蛙,吃蛇,我就从来不吃,我不忍心吃。那些什么动物都吃的人才是冷酷的,可他们却都有妈妈。

静说我说不过你,但我知道你已经有点不对劲了。不过问题不大,你只是需要一个妈妈而已。

静请了假,把我弄到了她的宿舍里,带我去看医生,给我熬粥喝,剩下来的时间就给我念一些书。我觉得自己真的像一个病人了。静问我要打电话给黑键吗?我说不要,黑键总是不安静,他会把气氛弄得很糟糕,又吵又乱。而我现在只需要安静,很轻的声音、很暖的空气,以及淡淡的饮食。

两天后,我回到了学校,我的生活又回到了原来的样子。课间,我会想到在静那里度过的两天,我觉得那样的生活其实也不错。我有一种很奇怪的感觉,要么我和黑键在一起,又吵又闹地生活着,热气腾腾,乱七八糟。要么我和静在一起,安安静静,从从容容,生活就像一个设定好的程序,每一个钟头都有它特定的节目。如果和他们两个人在一起,局面就太复杂了,不是一半安静加上一半吵闹,而是……我不知该如何形容那种气氛,我只觉得在那种气氛里很孤独。我觉得他们两个是一体,哪怕他们正在吵架,而我是个孤独的局外人。如果我和其中一个人亲近一点,我怕另外一个人也会感到孤独。

我怀念着在静那里待的两天,我甚至希望自己能够再一次生病——生了病,就有人会来关心你,来温暖你。

星期三下起了冬天第一场雪

星期三下起了冬天的第一场雪,雪片足有一元钱硬币那样大。我们都很兴奋。吃完晚饭,我们都赶紧写作业。我们约好写完作业到操场里去堆雪人。

作业还没写完,生活老师叫我去见一个人。

那是一个很漂亮的陌生女人,一看到我她就笑了。很奇怪,虽然从没见过,但我并不感到陌生,我开始有点害怕,难道是她?

她说你叫白键吗?我点头。她说我是你妈妈。

我想我该笑一下,或者做个别的什么表情,结果我只说了一个字:哦!她走上来摸摸我的头,说你长这么大了!我有点发窘,我说你怎么知道我在这里?

静告诉我的。

她一直看着我,就像看一个稀奇古怪的玩意儿。我被看得低下头去。她说没想到你已经长得这么高了,没想到你就离我这么近,没想到我一眼就认出了你。我还以为今生今世再也见不到你了。她摸摸我的手,捏捏我的胳膊,说你太瘦了,你吃得好吗?我说我吃得很好,只是不长肉而已。

坐了很久,她都没有问到黑键。她一直在打量着我,她身上散发着很浓的香味,还烫着头发,画着妆,戴了很多只戒指,像街上那些时髦女郎。我感到她跟黑键之间有着很远的距离。这么多年,我已经习惯了黑键身边的女朋友,她们都是长长的直发,穿戴很朴素,一副大学生的样子。现在,把她和黑键在想象中放在一起,然后再把我放进去,我觉得这张全家福怎么看都不像一家人。

她问我,你恨妈妈吗?我摇头。我确实不恨她,但我一时间也谈不上喜欢她,我觉得她就像一个阿姨,仅此而已。

她要带我去吃麦当劳,我说我不去,学校不让我们到外边吃饭。其实我只是不喜欢这种形式,我讨厌大人们奖励我们的这种方式,好像麦当劳就是我们的全部所爱,好像他们只能给我们这些。

她又想带我去买衣服,这也不是我所喜欢的。吃和穿,除此以外,大人们再也不知道该为我们做点什么了吗?我对这一套已经腻烦了。以前,黑键每交一个女朋友,或者他的女朋友心情很好的时候,总是提出来给我买吃的,买穿的。我成了黑键感情世界的田园,他们在这块田里很大方地种植着,有时甚至是一掷千金。我的同学们都很羡慕我,总是有突如其来的很大方的礼物,可我并不觉得自己很富有。曾经有一个阿姨为了讨好黑键,给我买过一件七色童年里的衣服,一件上衣就是三百多块。黑键说,妈的!比我的衣服都贵。但是黑键并不喜欢那个阿姨,所以她只给我买了一次衣服就消失了。

第二天,她又来了。她把她的名字写在我的手心里,我才知道她的名字叫婕。她说跟我一起过年吧。我说黑键要回来的。她坚持说跟我一起过年,我们应该在一起过个年。我还是说我要问问黑键。我的态度让她很生气,她说她当初并不是不想要我,而是黑键对她太冷酷了,她只想惩罚黑键,但她是爱我的。我想,一个母亲居然可以忍受十一年的离子之苦,看来她不是一个一般的母亲,和黑键的自以为是相类似,她也非等闲之辈。

她问我想过她没有,我不好回答。我确实想过关于我的妈妈,但我的想象是空中楼阁,她从来没有一个具体的形象。她就是妈妈两个字,一旦真人出现在我面前,我反而觉得妈妈离我很远了。

她还把我带到她的家里。她家里人真多,我觉得他们都有点怪怪的,老是偷偷盯着我看。当我去看他们的时候,他们又假装只是无意中看到我,赶紧把目光转到一边去。

我听见他们在厨房里议论着:婕,你可不能就这样稀里糊涂地把他领回来,你得跟他有个说法。

能有个什么说法?都过去这么多年了。

反正不能就这样算了,要么跟他结婚,要么就像没找到他一样。

结婚是不可能了,人家现在有人家的生活。

那你要一个人带着他吗?不要看到孩子就乱了方寸,养一个孩子可不是好玩的,你现在又没有家,没有房子。

他不是也一个人把他带到这么大了吗?

男人跟女人不一样,男人随时可以找到一个女人帮他带孩子,女人有这么简单吗?

我一个人能够带好他。

我们决不许你这样做,我们再也不能放纵你了。

那我该怎么做?

这几天真是乱极了。婕刚走,静又来了。她说妈妈找到你了吧?我点头。她说一切都还好吗?我又点头。我不能说话,我不能准确表达自己的感受,我只能点头,虽然我知道点头并不表示我肯定了那一切。静说好啊,你终于找到自己的妈妈了,我可以退出了。静说完就哭了。她说白键,你不会忘记我们在一起的时光,你不会忘记我,对吧?我点头。

那么这个星期五我还来不来接你?

我不知道。

妈妈会来接你吗?

她没说。

静走了。我看得出来,她很难受,她临走时说白键,你要记住我,我会想念你的。走了一截,她又跑回来,哭兮兮地说白键,你还是把我忘了吧,好好地跟妈妈在一起。一个孩子跟自己的妈妈在一起总是好的。这一次我没有点头也没有摇头。

我很害怕这个星期五,因为我不知道我应该去哪里。幸好,黑键打电话来了,我告诉了他这一切,我想让他来决定我应该到哪里去。

没想到他一听就火了,他在那边大吼:凭什么到她那里去过年?她有什么资格来占有你?不许去!

我也火了,我说我也不想跟你在一起吃快餐面看通宵电影过年,我想好好地过个年,不行吗?

黑键不做声了。我的话说得太重了,有点嫌贫爱富的味道,但我不想道歉。我们在电话里沉默着。黑键说,小子,你听着,一直以来,我都给了你充分的自由,因为我不想让你做一只母鸡翅膀下的小鸡。但是这次情况特殊,你得听我的。你得替我想一想,我辛辛苦苦带大了你,我为你放弃了自己的追求,我不能……你想想。这就像一个参加高考的人,他孤注一掷地投入到备考中去,好不容易考出了一份好成绩,到头来却发现这张卷子是替别人代考的,你说他是个什么心情?

我只得答应黑键,我不跟婕一起过年,我等黑键回来接我。

我还告诉了黑键,是静让她找到我的。黑键在那头哼了一声:我就知道会是她,她不想帮这个忙了,就找了个脱身之计。但我觉得这不是静的真实想法。

星期五下午,婕来了。她带我来到一个地方,那里坐了好几个女人,叽叽喳喳的。她们轮番上来和我说了一会话,就吆喝着打起麻将来。婕也加入了她们。我开始坐在一张小梳妆台上写作业,浓烈的脂粉味冲得我直打喷嚏。中途,婕过来看了我一次,她想看我写的作文。关于写人的作文,有好几篇我都是写的黑键,因为我觉得没有什么人好写。她说你为什么从来都没想到写一写妈妈?难道你真的从来就不想妈妈吗?

我说老师要求写真实的东西。

婕说我不能再放你走了,要不然你真的会不认我这个妈了。

她还想说点什么,却被牌桌上的人叫走了。她们在教训她:不要这么黏糊,是你的儿子终归是你的儿子,谁也挡不住,谁也藏不了。哪怕是你不要他,他最终也会自己找上门来,没听人说过吗?家的赶不开,野的唤不来。

我再也不会离开他了。

别傻了,你怎么养他?你自己还泥菩萨过河呢。就是要推给他,管他怎么待他,总是他的亲生儿子,难道他还会虐待他?到最后,人总是要认他的亲娘的,到时候你白捡个已经成人的儿子,坐享其成多好。

那天我写完作业就上床睡了,推倒麻将的声音吵得我时睡时醒。我突然很想念静,静的小屋里很干净,也很安静。当初我们三个人在一起的时候,只要我在睡觉,她就会像猫一样踮着脚轻轻地走路,把电视的声音调到最小。她真是一个细心的好人,她懂得尊重小孩子。

对了,我想起一件事来,上次静对我说有一个叔叔想和她结婚,她还准备让我给她看一看。她说小孩子的眼睛最毒,一眼就可以看出是好人还是坏人。我很高兴她这样说,所以我答应替她看一看。

第二天,我惊讶地发现,那些打麻将的人已经走了,但屋里多了一个男人。他正在刷牙。他含着牙刷冲我点点头。婕走过来说白键,这是你李叔叔。

看来大人们都一样,他们总是不能一个人好好地生活,他们连我们小孩子都不如。如果不是两个人,他们似乎就活不下去。可我们,我们总是一个人玩,一个人面对一切烦恼。

我见惯了陌生人,比如黑键的朋友,还有黑键的女朋友。我知道这些陌生人一开始都会对我很好,会想方设法地拉拢我,所以我不用考虑怎样接近他们,我只用考虑怎样接受他们的所谓好意就行了。果然,那个李叔叔问我:你想到哪里去吃早点?我说随便。

他把我们带到了宾馆里的旋转餐厅。那里的早点应有尽有,丰富无比,可我一点胃口也没有。我在想,我的生活真是大起大落啊。有时候我跟黑键在一起以快餐面或者烧饼为生,有时候我在豪华酒店或高级宾馆里大吃大喝。像现在,我坐在十四楼的餐厅里,一边慢慢地欣赏着市容,一边对婕和李叔叔的殷勤漫不经心地摇头或点头。我想,为什么我的早点不能是黑键的烧饼加上婕在十四楼的点心除以二然后平均分布在每一天呢?像我的同学们那样,每天早上一杯热牛奶,一个鸡蛋,一个小面包,我一定不会因为每天吃一样的东西而心生厌倦。

婕说白键,为什么你不跟我们说话?为什么你总是摇头或点头?这样是不礼貌的。

李叔叔说他有点少年老成,有点早熟。

我最恨别人说我早熟,在他们心目中,我就是因为有一份与众不同的生活才早熟的。为了表示我并不早熟,我开始讲一些笑话,好让他们认为我仍然是一个孩子,一个活泼可爱的小孩子。

我很严肃地问他们:你们听过大猪摇头小猪点头的故事没有?

他们一起摇头。我盯着他们看,然后假装很开心地扑哧一声笑出来。李叔叔反应过来了,他坐在餐椅上不停地拍着大腿,笑得前仰后合。婕不解地问他笑什么。他使劲搡了婕一下,说你还没反应过来吗?他不动声色地把我们耍了,他说我们是大猪,摇头的大猪。婕也大笑起来。

面对两个狂笑的大人,我一点也不觉得好笑。我将目光投向餐厅里的那些人,也有一些人带着小孩,那些小孩都在偷偷地打量我们这边。我看到有个老奶奶带着她的孙子,她满头白发,带着金丝边的眼镜,大红的衣服上缀满金线。她正在对孙子说话,似乎还是英语。我久久地看着她们,我想起了我的奶奶。我的奶奶头发没有这么白,不会讲英语,不会穿华丽的衣服,不戴眼镜,可她是天底下最漂亮的奶奶。在我还不会记事的那个阶段,她肯定每天每天、每时每刻地抱着我。她肯定亲过我,打过我的屁股,就像她曾经对黑键做过的那样。她肯定也像今天这样,在初生的阳光中向我嘴里喂着馒头片之类的东西。

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网!

爱华网

爱华网