本文基于八五美术运动既是艺术运动,也是理论运动的认识,以作者参与运动的亲身经历为主题。本着尊重历史、回顾历史的原则,对八五后期即1987年到1989年现代艺术展结束为止两年期间,在艺术理论、艺术批评和翻译介绍及参加组织活动等方面的情况,做了简要记述,重点阐明本人在思想上和认识上为何介入新潮美术,如何开展学术活动,这期间的学术活动之间的逻辑关系和演进程度以及取得的成果等。方法采取循序渐进的编年体形式。

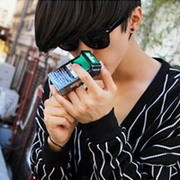

▲图30-31 89现代艺术展值班表

我参加了这个重要展览的全过程,开幕当天上午的相当长一段时间里,我受筹委会委托,和田彬(后更名为师若夫)一起,在广场上售卖纸质白底红图的展览海报。我还被委派为整个展览2月7日的值班总负责人[19]。我参加了开幕被迫闭馆的第二天(2月6日)的全体参与人员的紧急磋商会、13和16日的两次研讨会,还去了朝阳门外北京捷捷酒吧,短暂逗留了酒吧里举行的所谓庆功派对。

有关这次展览的完整经过,包括两次停展和三次研讨会,当时、后来直到现在,当事人都有回忆和记述,有些地方存在着差异,甚至于关于其中一些作品的著作权还产生了令人关注的纠纷和争执。其实,在我看来,围绕着谁参加了展览,谁的作品展出位置突出,谁在联合创作中扮演主创角色……所有这些争执,都是机会和权力意识在作祟,这是毛时代的遗风,也是那个需要英雄、争当英雄年代特有的现象。从今天的角度来回望八五,我认为更为重要的就要看看今天活跃在美术界的人士,当年的艺术观念和艺术立场是怎样的,当年是如何评价八五新潮的,现在又是如何评价的,现在又是如何评价后来这三十年中国艺术的发展和变化的;就要看看当年他的观点现在是否依然正确有效,是否观点之间具有连续性,是否修正了自己当年的误判,并且在后来的艺术实践和理论研究中跟上了变革的脚步……

总之,八五美术史料考据,我认为也包括当时的理论和批评考据,有些理论家当时活跃,后来却消失在当代艺术批评和理论的前沿之外;有些人当年保守、怀疑甚至公开反对当时中国正在涌现的前卫艺术,如今却成了当代艺术市场和学术界的显著者[20]。正因为如此,我用这样不长的篇幅勾勒了我在八五后期的1987-1989年起步阶段的基本史实,尤其是当时即已显露并且部分展开的基本艺术立场和态度,这些对于我后来持续坚持艺术批评和理论研究十分重要。

[1] 《创造历史:中国20世纪80年代现代艺术纪念展》,黄专主编,岭南美术出版社2006年10月版,第18页。

[2] “走在衰弱了的艺术之前”,《美术思潮》1987年第4期,第37页。

[3] 《哲学、哲理、理性艺术》,《美术》1988年第2期,第25-26页。

[4] 《鉴证——高岭艺术批评文集》,代前言第6页,河北美术出版社2010年3月版。

[5] 贡布里希的名著《Art and Illusion》,在1980年代即有周彦译本(湖南人民出版社1987年版)、林夕、李本正、范景中译本(浙江摄影出版社1987年版)、卢晓华等人译本(工人出版社1988年版)。

[6] 列维-斯特劳斯的名著《野性的思维》,1987年即有李幼蒸译本(商务印书馆版)。

[7] 《贡布里希:艺术为什么具有历史》,《美术译丛》1988年第3期,第18页。

[8] 《克劳德·莱维-斯特劳斯:走向艺术的结构》,《哲学译丛》1989年第1期,第68-73页。

[9] 《关于现代绘画语言的哲学思考》,《江苏画刊》1988年第9期,第3页。

[10] 见本人收藏的“’88中国现代艺术创作研讨会通知”,1988年11月1日。

[11] 见本人收藏的“’88中国现代艺术创作研讨会通报”,1988年10月11日。

[12] 见本人收藏的“’88中国现代艺术创作研讨会简报(第三号)”。

[13] 同12。

[14] 同12。

[15] 《美术》,1989年第4期发表。

[16] 见15,第17页。

[17] 同16。

[18] 同15,第18页。

[19] 《“中国现代艺术展”值班安排》,毛旭辉收藏。

[20] 举当年史料一则供后人研究,从中可以看出有些今天在当代艺术领域活跃者,当年对前卫艺术的判断是怎样的,后来这些人有发生了哪些观念上的变化,这些人自己清楚并且表述过观念和判断上的变化吗?:《文艺报》1989年2月25日头版报道“中国现代艺术家是‘倒爷’还是前卫?”。

高岭简介:1964年7月出生。1982年考入北京大学哲学系哲学专业,1986年考入北京大学哲学系美学专业,攻读中国绘画美学方向研究生,2005年获中央美术学院美术史系美术学博士学位。艺术批评家、策展人,被国内美术出版媒体认为是20世纪90年代以来最为活跃、最有影响力的26位艺术批评家之一。

爱华网

爱华网