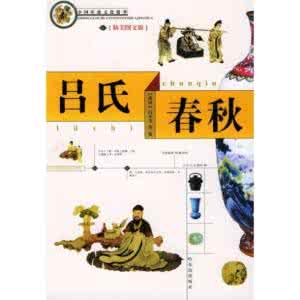

吕氏春秋。孟春纪。贵公篇》曰:昔先圣王之治天下也,必先公。公则天下平矣。平得於公。尝试观於上志,有得天下者众矣,其得之以公,其失之必以偏。凡主之立也,生於公。

这段话翻译成现代文,大意是:从前,先代圣主治理天下,一定把公正无私放在首位。做到公正无私,天下就安定了。天下获得安定是由于公正无私。试考察一下古代的记载,曾经取得天下的人是相当多的了。如果说他们取得天下是由于公正无私,那么他们丧失天下必定是由于偏颇有私。大凡立君的本意,都是出于公正无私。

2000多年前的先哲们已经明确提出了天下为公的政治理念。公正无私必然获得民心,得民心者得天下。王朝的兴盛更替也在于此。一个不能秉持公正的政府必然会失去百姓的支持,最后也必然失去统治的权利。今日之社会最大的问题就在于社会不公。为什么老百姓仇富?是因为许多富裕起来的人利用了不公平的机会,比如政府权力寻租等。因此,如果公仆们不能达到天下为公的基本执政要求,那么总有一天会失去他们现在的所有权利和地位。

《吕氏春秋。孟春纪。贵公篇》又曰:天下非一人之天下也,天下之天下也。这句话能在2000多年前就提出来,实在是具有穿越时空的思想力。天下不是某一人的天下,而是天下人的天下,这正是今天主权在民的思想。天下既不是某一人的,当然也不是一党一派的。天下只能属于人民。这段话是对上一段的进一步补充和发挥。因此,只要为政者不能执政为民,那么人民就有权力让他下课。

《吕氏春秋。孟春纪。贵公篇》又曰:天地大矣,生而弗子,成而弗有,天大地大,生育民人,不以为己子,成遂万物,不以为己有也。万物皆被其泽,得其利,而莫知其所由始,此三皇、五帝之德也。

翻译过来的意思就是:天地是多么伟大啊,生育人民而不把他们作为自己的子孙,成就万物而不占为己有。万物都承受它的恩泽,得到它的好处,然而却没有哪一个知道这些是从哪里来的。这也正是三皇五帝的品德。

党领导人民推翻三座大山,解放全中国,建立新中国的目的是实现人民幸福,也就是天下为公的理念。并不是为了一党一派之小团体的利益,更不是为了天天告诉人民没有你们就没有新中国,我们的幸福来自你们的恩赐。与天地的伟大品德相比,我们革命的目的却是为了坚持走某种道路一百年以及坚持XXX领导一百年,确实是渺小了许多。这个结果是本末倒置了,我们只是推翻了几座大山,又被压在了几座大山之下而已。民生没有根本的改变。

《吕氏春秋。孟春纪。贵公篇》又曰:天无私覆也,地无私载也,日月无私烛也,四时无私行也,行其德而万物得遂长焉。黄帝言曰:“声禁重,色禁重,衣禁重,香禁重,味禁重,室禁重。”尧有子十人,不与其子而授舜;舜有子九人,不与其子而授禹,至公也。

翻译过来就是:天覆盖万物,没有偏私;地承载万物,没有偏私,日月普照万物,没有偏私,春夏秋冬更选交替没有偏私。天地、日月,四季施其恩德,于是万物得以成长。黄帝说过;“音乐禁止淫靡,色彩禁止眩目,衣服禁止厚热,香科禁止浓烈,饮食禁止丰美,宫室禁止高大。”尧有十个儿子,但他不把帝位传给自己的儿子而传给了舜,舜有九个儿子,但他不把帝位传给自己的儿子而传给了禹:他们是最公正无私的了。

尧和舜只不过是几千年前的二位部落首领,他们都能做到超越一人一家的界限,难道我们今天还不能超越一党一派之界限吗?黄帝能做到不泡酒吧、不穿华服、不喝酒精、不吃海鲜、办公室简陋(声禁重,色禁重,衣禁重,香禁重,味禁重,室禁重),难道如今的领导们还不能做到吗?

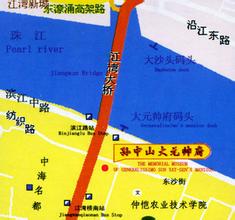

《吕氏春秋》是由秦国相国吕不韦组织手下门客编辑而成。其书可以说已达到增一字嫌繁,删一字嫌简的经典境界。郭沫若先生在其史学名著《十批判书》中认为2000多年以来,吕不韦是一位被大大低估的伟大政治家。

http://bbs.tianya.cn/post-no05-149911-1.shtml

爱华网

爱华网