我国是一个诗的国度,在中国文学史上诗歌所占比例非常之大,所以我们应该了解熟悉诗歌的一般知识。诗歌所表现的情感、所表现的景象,最终都体现在“意境”上。所谓“意境”就是诗人把他的思想感情熔铸在所描绘的生活图画里,从而形成种情景交融的境界。怎样捕捉和体味诗歌的意境呢?一般应从以下几方面进行。

一、体味诗歌的遣词。体味诗歌的遣词是体味诗的意境的第一步。诗的语言是极度凝练、浓缩的语言,我们体味诗的语言可以从其准确性、生动性、形象性三方面来考虑。如白居易《钱塘湖春行》:“孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。”首句“北”、“西”两个方位名词用得非常准确,把景物的方位确定下来。写水面用“初平” 二字体现了春水的特点。“莺”乃“早莺”,“树”乃“暖树”,“燕”乃“新燕”,都是紧扣早春而写。“渐欲”“才能”很准确地写出一种早春景物的变化过程,有一种春苏的动态感。诗中一个“低”字,把水天相接的茫然景象表现得生动壮阔,一个“争”字、一个“啄”字刻画出莺、燕的动作神态,生动形象。

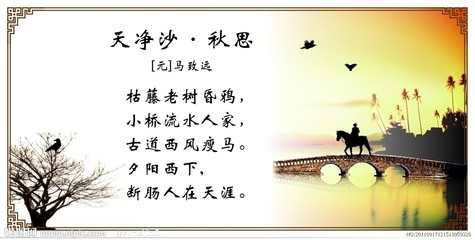

二、体味诗歌的意象。所谓意象即是作者的“意”与“物”的交融,是作者的 “意”通过“物”的具体反映,意象是诗歌的主要表现形式之一,众多意象的有机结合,便是诗的形象。因此,体味诗的意象是理解意境不可缺少的一个方面。如王之涣的《凉州词》:“黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。”其中“黄河”“白云”“孤城”“山”“羌笛”“杨柳”“春风” “玉门关”就是意象。这是一首描写戍边生活的诗,这些士卒在遥远的玉门关,想见黄河在黄土高原延伸,一直与白云相接,在白云中间流淌。黄河,是中华民族的象征,这里的“黄河”之象中显然包含有保卫祖国之意,而他们现在生活的地方除了一座孤城和高高的山脉之外,还有什么呢?在“孤城”和“山”的物景之中难道不可以看出士卒们孤独、寂寞的情感吗?其中还暗示了此处环境的艰苦险峻。“羌笛”本来是一种乐器,而作者却把它拟人化,似乎它也有感情。“杨柳”即《折杨柳》,曲名。这是首抒写离愁别绪的歌曲,在诗中它也同时反映了士卒们的离愁别恨。他们怨什么、恨什么?原来“春风”吹不到他们这儿来,玉门关成了被遗忘的角落,在这里他们感受不到皇帝的恩泽,感受不到人间的温暖。由此可见,我们只有仔细体味诗中的意象。才能更好地领会诗歌的意境。

三、体味诗歌的含蓄之美。诗歌讲究的是曲折回环,不能把想说的全都说出来,而是借助于意象表现出来,给人以回味,这给人以回味无穷的正是其含蓄的内涵,也是我们需要用心体会的地方。例如李商隐的《夜雨寄北》中的“巴山夜雨” 四字前后重复运用,跳跃大,语浅情深,曲折含蓄,创造出优美深邃的意境。只有体会到字里行间的寓意,才能感受到诗歌的意境韵味。

爱华网

爱华网