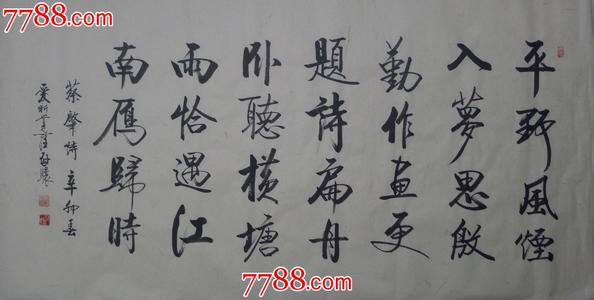

爱新觉罗·启骧,满族,雍正第九代孙,1935年生于北京。书法家,中国书法家协会会员,长白书画研究会副会长,中共党员,1998年被聘为北京市文史研究馆馆员。“国学典籍书法系列丛书”《书法诗经》的创作者之一 。爱新觉罗·启骧,字腾伯,生于1935年。曾任中国人民解放军总政治部师职高级工程师,1997年被聘为北京建筑工程学院兼职教授。目 前,启骧先生的作品已被 中国历史博物馆、国际奥委会博物馆、天安门城楼、钓鱼台国宾馆、毛主席纪念堂等单位及国内外朋友广为珍藏。

爱新觉罗启骧_爱新觉罗·启骧 -个人简单介绍

[Www.aIhUaU.com]爱新觉罗·启骧,字腾伯,生于1935年。启骧毕业于北京市土木建筑工程学校,后在北京城市建设学院学习。曾任中国人民解放军总政治部师职高级工程师,1997年被聘为北京建筑工程学院兼职教授。

中国书法家协会会员。北京文史研究馆馆员。是清雍正第九代孙。是当代中国传统书法传承人。目 前,启骧先生的作品已被 中国历史博物馆、国际奥委会博物馆、天安门城楼、钓鱼台国宾馆、毛主席纪念堂等单位及国内外朋友广为珍藏。

爱新觉罗启骧_爱新觉罗·启骧 -姓氏起源

古代的女真族人并不重视自己的姓氏,皆冠以部族名为姓。比如完颜部的人就很多姓完颜,叶赫部的人就大都姓叶赫。努尔哈赤远祖姓夹古,是爱新(旧女真“按出虎部”)部族的远支。遂其一支都冠以觉罗。遂随部族冠姓爱新(满语:aisin,金的意思)又因其为远支,则冠以觉罗(满语goro或gioro,远支的意思)。遂称爱新觉罗·努尔哈赤。其子皇太极建国清朝,效仿汉制,取消远支大宗之分,使爱新觉罗成为1个姓氏。由于古代女真族远支宗室划分详细,遂许多姓氏就出现了觉罗的划分:伊尔根觉罗、阿颜觉罗、舒舒觉罗、葛籣觉罗、西林觉罗、通颜觉罗、扈伦(呼伦)觉罗、嘉木瑚觉罗、阿哈觉罗、伊拉拉觉罗、察拉觉罗等等。诸觉罗的前两(三)个字是地名或身份,后2个字是姓。

爱新觉罗氏统治中原初期,子孙并未按照辈分命名,康熙年间才开始采用汉人按辈分取名的方法。康熙初年,几名皇子曾先后以“承”、“保”、“长”三字命名,康熙二十年才固定划一采用“胤”字,其中康熙帝之子雍正的名字为胤禛,孙辈用“弘”,曾孙辈用“永”。乾隆时,又根据他作的一首诗,定了后人用“永”、“绵”、“奕”、“载”。道光时定了“溥”、“毓”、“恒”、“启”,咸丰时定“焘”、“闿”、“增”、“旗”。1938年修续爱新觉罗氏宗谱的同时,溥仪又添了十二个字,“敬志开瑞,锡英源盛,正兆懋祥”

。

爱新觉罗启骧_爱新觉罗·启骧 -艺术特色

“可入百年宗匠之藩篱”

中国的文化博大精深,中国的书法以及绘画,结构上讲究疏密、虚实、轻重、浓淡,运笔则讲究徐弛、提按,气韵上又要求沉着痛快,刚柔相济等,很早就上升到辩证的哲学理论。论者认为,启骧的字平正而不死板,质朴而又见其微妙之处,巧妙地把壮美、健美、娇美融为一体,既粗犷敦厚,又俏丽飘逸。1998年书法展到现 在,时隔五年,其水平又上了1个台阶。运笔洞达痛快,气韵飘逸绝尘,章法结字几乎尽善尽美了。王维的四首诗写做四扇屏,每屏约高二米,宽六十厘米,古朴而典雅。观屏读诗,犹如身临其境,诗情画意跃然纸上。启骧先生常用金粉作书,深蓝磁青纸为底,四周镶上明黄色龙凤暗花绫子的边。写的是《滕王阁序》、《岳阳楼记》或《桃花源记》等古典名篇。或作四扇屏,或作一整横幅,长数米,其美不胜收,真不愧皇家风范。

启骧先生习“柳”多年,又学“二王”,遍临晋唐名家之碑帖。启骧严于古法,力求字字有出处。他说:“如果不循法,自己想怎么写就怎么写,就超出书法艺术的范畴了。”他苦苦追寻,用心灵去感悟,于是得心应手,达到了字字有出处,而自成一家的境界。

书法艺术是1个人整体素质的展现。如今他已年近七旬,仍每日习字读史、笔耕不辍。启骧先生的为人,堪称是风流蕴借,倜傥不拘。他不媚上、不凌下、平易近人。从更高的层次上讲,对美的理解反映了他的世界观。字如其人,从先生身上我们看到了超然脱俗的艺术美和人品美的统一。

爱新觉罗启骧_爱新觉罗·启骧 -书艺影响

启骧先生是当今书法界颇具影响的大家之一,其人淳厚,耿介,数十年在文山书海之中研习磨砺,广览博收,勤于笔耕,在继承先贤的基础上,逐渐独具风范而自成体系,可谓规矩中求实做学问的君子。他与其夫人李味辛的丹青水墨之如此成就,绝非朝夕偶然。在与先生多年来的相处中,进而由知其然,始而知其所以然,正如他谆谆教诲学子共勉的诗中写道:“淡泊明志惟德品,雅俗共赏是人生。”从源头入手,实实在在地映射出先生自身入道出道的真谛。

启骧先生历来倡导作为华夏子孙,作为1个使用汉字的中国人,人人都应重视汉字的书写,写得一手好字,而书写不等同于书法,书法是一门学问,是从汉字学中分离出来而独立的高级的艺术形式。先生正是从理论上阐述了指导实践的方法,在继承与发展的问题上,先生尤其强调先继承后发展的原则。在继承历代先贤的基础上,去认识什么是文字美,理解达到美的法则与方法,尤以方法的正确与否视为成败的关键所在。书法家与书匠的区别即在于发展与创新,先生今天的造诣与成就,正是在继承的基础上创新的结果。每每欣赏先生的书作,似乎都有王、柳、欧、赵的影子,保留爱新觉罗皇室贵胄的遗风,然而他每一笔画的气运,结构的疏密,部局的静中欲动,极具章法,又别有洞天。正可谓于楷、行、草至臻精妙间融会贯通,相衔无痕。墨点游走,气势恢弘、端庄严谨、自然隽永,融健美、壮美别具一格,而自成一家。

启骧先生的翰墨人生,我以为有两点是值得后学者借鉴的,其一,平易谦和、规矩做人、注重人格的修养,耐得寂寞与坎坷,经得荣辱与变迁,心态平和方字如其人;另外,先生爱好广泛,精力过人,器乐、声乐、京剧,乃至竞技体育无不涉及其中,而可贵之处在于他将艺术间内在的相通互融与书法巧妙地联系在一起,不难看出先生的书作,既有文人的气韵又有将帅的雄风,由此可见启骧先生确是一位用心脑泼墨耕耘的一代名家。

爱华网

爱华网