《吴起》

一

在这个世界上,

没有比红军长征更伟大的史诗,

没有比两万五千里更多的阻拦。

毛泽东率领中央红军走出草地,

又遇到了腊子口天险。

一次次冲出了敌人的围追堵截,

又一次次遇到了敌人的围追堵截,

闯过了一道道险关又遇到了一道道险关。

1935年9月15日,

毛泽东在甘肃迭部县此日那村,

一座二层小木楼里,

向红四团发布了三日之内,

夺取天险腊子口的命令,

红四军如一炳红色的利剑,

飞向腊子口,

奋勇夺天险。

位于岷山川西北通往甘南的重要隘口,

高500米,

长300米,

宽8米,

这里一夫当关,

万夫莫开,

红军每前进一步,

都会面临生与死的考验。

民谣云:“人过腊子口,活像过虎口”。

腊子口如老虎之口,吞吐着野性,

似饿狼之眼闪烁着凶残。

国民党第十四师鲁大昌部,

在腊子口重兵设防,

数座碉堡居高临下,

横在山间。

数百敌兵凭借天险,

以一当十,

不相信红军敢来挑战。

(激战腊子口)

红四团一位17岁的小红军,

名叫“云贵川”,

他只凭一个铁钩、一根长竹竿,

脚踩石头、手抠石缝,

一寸一尺地往悬崖上攀,

他出其不意地用手榴弹,

炸毁了敌人的重机枪阵地,

自己却身重数弹血染青山。

他无疑是红四团,

突破天险腊子口的最大功臣,

只可惜,他未能生还。

史诗没有记载他的真实名字,

他是英雄好汉“云贵川”。

红军于9月17日突破天险腊子口,

穷追敌军90里,

占领了岷县大草滩,

缴获数十万斤粮食,

2000多斤食盐。

毛泽东越过岷山,

心情豁然开朗,

“更喜岷山千里雪”的豪迈诗句,

飞向万里云端。

二

1935年9月20日

毛泽东、张闻天、周恩来,

率领红军抗日先遣队陕甘支队7000余人,

到达甘肃宕昌县哈达铺,

此时是中央红军长征第340天,

距离结束二万五千里长征,

还有29天时间。

当时,从国民党逃兵手中,

缴获的几张《大公报》,

引起了毛泽东的高度关注,

陕北有徐海东的红二十五军;

还有陕北根据地的领导人刘志丹,

哪里赤化了二十三个县。

谁也没有想到,

红军千寻万找的“家”,

就在这几张报纸的夹缝间。

中央红军第一次,

在哈达铺吃到了一顿饱饭,

大米、大饼、白面,

猪肉、羊肉、油盐,

红军的美餐如同过年。

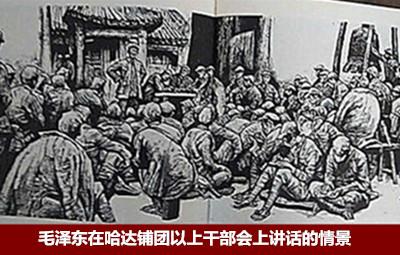

9月22日,

中共中央在哈达铺关帝庙里,

召开了陕甘支队团以上干部大会,

毛主席在大会上说:

“同志们,胜利前进吧!

到陕北只有七八百里了,

哪里就是我们的目的地,

就是我们的抗日前进阵地!”

毛主席挥舞着拳头,

结束了鼓舞人心的讲话,

雷鸣般的掌声响彻云间。

哈达铺铺开了红军走向家的路,

阳光成了指向陕北的箭头,

毛泽东的讲话成了,

红军抗日先遣队陕甘支队的精神食谱,

红军北上瞄准了家的方向。

三

1935年10月7日,

毛泽东率领抗日先遣队陕甘支队,

翻越二万五千里长征途中,

最后一座高山----六盘山。

六盘山,

北起宁夏海原县,

南起渭河峡谷,

南北走向,高插云天;

主峰海拔2928米,

古道六重,盘旋而上,

故云:“六盘山”。

这一天,

六盘山,天高云淡;

这一天,

云天上,飞翔大雁。

七千多名红军将士,

队伍恰似回家的大雁,

心情宛若明朗的高天。

红军统帅毛泽东站在六盘山上,

回望万里征程,

身披塞上秋光,

望着南飞的大雁。

胸中涌起“不到长城非好汉”的铿锵誓言。

于是,

一首大气磅礴、豪情万丈的

《清平乐·六盘山》响彻云端:

“天高云淡,

望断南飞雁,

不到长城非好汉,

屈指行程二万。

六盘山上高峰,

红旗漫卷西风,

今日长缨在手,

何时缚住苍龙”。

一个统帅,

站在六盘山上,

有了长缨在手,

缚住苍龙的自信。

一个诗人,

有了自信,

豪迈的诗情。

四

1935年10月15日,

毛泽东率领红军抗日先遣队陕甘支队,

到达陕甘交界的耿弯镇,

红军突破了敌人的封锁线,

陕北的黄土地,

向毛主席率领的红军,

张开了温暖而宽广的怀抱,

一个红军的“家”,

最大最温暖的“家”,

在这里向红军敞开了大门。

毛泽东深深地出了一口气,

如释重负地说,

这些从江西到这里的红军战士,

个个都是宝贝呀!

这些革命的种子,

将来会洒向全国。

人民是我们的母亲,

是养育我们的土地,

只要种子落地,

就会生根、发芽、开花、结果。

(中央红军到达黄土地陕北)

陕北的黄土地上。

蕴藏着一种古朴、粗狂,

雄浑、深沉而庄重的力量。

这里,

无高山而有高坡,

无大河而有大沟;

无深水而有深谷,

无红花而有红星。

毛泽东率领7000多名红军,

走在陕北高原的黄土地上,

穿行在大坡大谷、大沟大壑、

大梁大茆、大天大地之中。

人人脚下生风,

个个如虎似龙。

五

毛主席率领红军,

在黄土地构建的迷宫式的皱褶里,

忽而陷入低谷,

忽而爬上高坡,

忽而若隐若现梁峁之间,

忽而似退似进于沟壑之中,

这支队伍的背后,

是瑞金的红土地,

是于都的长征渡口,

是逶迤千里的五岭,

是鲜血染红的湘江,

是毛主席用兵如神的赤水,

是红军巧渡的金沙江,

是神兵飞夺的泸定桥,

是险象环生的雪山草地……

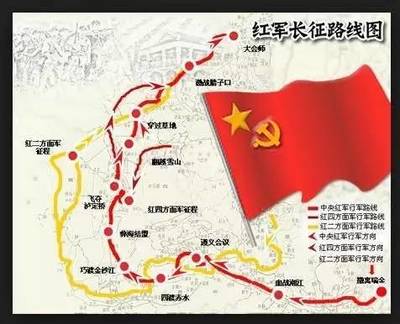

八万六千多人的中央红军,

从红土地走到黄土地,

从瑞金于都走到陕北高原,

仅剩下了七千多人,

三百六十九天的光阴,

二万五千里的长征路,

纵横十一个省,

占领过大小六十二个城市,

通过苗、瑶、彝、侗、藏、回等六个民族地区,

爬过了海拔四千米以上的六座雪山,

穿越了方圆一万五千二百平方公里的草地,

渡过的大河有二十四条,

跨越的山脉有十八座,

日平均行军三十七公里,

平均每天有一次遭遇战,

红军每行进一公里,

就有三四名红军将士献出了年轻的生命,

英雄的红军儿女,

闯过了一道又一道天险雄关,

承受了一次又一次敌机轰炸,

经历了一场又一场生死突围,

忍受了一程又一程饥馑冻馁,

度过了一个又一个露营之夜,

趟过了一片又一片沼泽,

饥无食、住无房、寒无棉,

病无医、伤无药、死无悔……

这是何等悲壮的长征,

这是何等震撼人心的民族精神!

他们九死一生,

却又拖不垮、打不散、苦不倒!

他们骨瘦如柴,

却又骨头硬、意志坚、信念强!

他们衣衫褴褛,

却又作风严、纪律明、步调正!

他们伤兵满营,

却又心如铁、血如火、志如钢。

他们是苦难的中国最强健的心脏,

他们是危亡的民族最光明的希望!

有了他们,

中国的抗日就有了顶天立地的脊梁,

有了他们,

黑暗的中国就有了一簇燎原的火光。

我们的民族精神,

就是由这些走过二万五千里英雄好汉,

就是由这些最瘦最硬的骨头,

就是由这些走过万水千山的队伍,

就是由这些伤员病号,

用鲜血和生命铸造出来的!

用信念和意志摔打出来的!

用顽强和坚韧磨练出来的!

有了他们,

中国就不会亡!

民族就不会亡!

(革命圣地延安)

1935年10月19日,

毛泽东、张闻天、周恩来率领红军,

到达了吴起镇,

它是因战国时期,

魏国大将吴起率兵屯守此地而得名,

吴起镇是一个只有七户半人家的小镇,

但它却大得如同整个中国。

它成了中央红军二万五千里长征,

落脚的一个“家”,

毛泽东刚到陕北不久,

曾说过这样的话:

“有人说,陕北这地方不好,

地瘠民贫,但是我说,

没陕北就不得下地。

我说,陕北是两点:

一个是落脚点,

一个是出发点”。

长征后的毛泽东,

高瞻远瞩,

他比常人看得更远,

他比常人想得更深。

此日此时,

红军抗日先锋队的战旗上,

一个个弹洞,

一处处血迹,

在这里都化作了温暖明亮的窑洞,

在这里都化作了红艳艳的山丹丹。

二万五千里长征中的万水千山,

都在向这里汇聚,

都在向这里集合,

有了陕北这个落脚点,

毛主席就能和红军一起,

在这里站稳脚跟,

恢复元气;

有了这个出发点,

毛主席指挥的红军,

就能从这里冲向抗日战场的烽火硝烟,

就能向日本帝国主义讨回侵占的河山!

让我们站在陕北高原,

凭借浩浩雄风,

放声朗诵,

红军统帅毛泽东那气壮山河的《长征》诗篇吧!

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

红军不怕远征难

万水千山只等闲

五岭逶迤腾细浪

乌蒙磅礴走泥丸

金沙水拍云崖暖

大渡桥横铁索寒

更喜岷山千里雪

三军过后尽开颜

作者赵太国独步长征照片剪辑

作者简介

赵太国,祖籍湖南新化,长于四川南江,1976年2月入伍,在巴丹吉林戎边十年,退役上校。出生于红军家庭,其父为红一方面军一军团侦查科科长,其母为红四方面军总部女子连指导员。其纪实散文集《独步长征》被列入全军优秀读物,散文《关中菜花香》《北方冬天的魂魄》,分别入选陕西省初三年级、北大附中高三年级语文教材,先后十多次获得全国及省级文学奖。中国散文学会会员,陕西省作家协会会员,2005年历时217天,从江西瑞金、于都至吴起、延安,沿着父母当年的长征足迹,独自徒步重走两万五千里长征路,创作了50多万字长征题材作品。

赵太国《长征组诗.出征》地址链接:

http://blog.sina.com.cn/s/blog_c2c995710102v8eb.html

赵太国新浪博客地址链接:

http://blog.sina.com.cn/19351019ztg

收藏致谢

爱华网

爱华网