卫夫人的太极拳论

龙城飞将

人们一般都把王宗岳的《太极拳论》奉为最早的太极拳论,当然也有人说张三丰太极拳的始祖,然又有人论证过不可能。

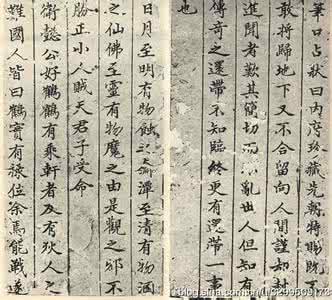

近来读一些书法方面的理论,感觉到,最早的太极拳理论可以上溯到晋代卫夫人的《笔阵图》。

卫夫人,名铄,字茂猗(公元242-349年),河东安邑(今山西夏县北)人,晋代著名书法家。卫铄为汝阴太守李矩之妻,世称卫夫人。卫氏家族世代工书,卫铄夫李矩亦善隶书。《书法要录》说她师承钟繇[1],妙传其法,熔钟、卫之法于一炉。据说王羲之少时曾从其学书,是“书圣”王右军(王羲之)的启蒙老师。

古人说,书画同源。实际上,作为书法的“书”,实际上与画是同形,同意。

我们再从太极拳与书法的关系来看,两者有许多的相似之处。卫夫人的书论,即她关于关于书法的理论言简意赅,许多理论可以应用于现代人眼中的太极拳。这样看来,太极拳的理论就可以上溯到卫夫人,书拳同源、书拳同意也可以成立了。

卫夫人的书论是《笔阵图》,把写字比作列阵打仗。凡事均有其道理和原因,她在《笔阵图》中指出,关于书法,“知达其源[2]者少,暗于理[3]者多。”这也十分针对当今的太极拳界,也像是在针砭当今中国的学术界。在太极拳界,虽然大师层出不穷,但知道通达太极拳真正之源流的少,不懂得太极道理的多。这主要表现为,其一,一些人盲目地把太极拳与《易经》八卦联系在一起,还有人解释说先有了中国古代哲学的太极理念,后有了太极拳。实际上太极拳是从长拳演化而来。人们从实践中发现,长拳劲太僵,才有了“绵拳”。太极及太极十三势,即八个劲法和五种步法,实际上是中国传统文化以数字表示世界的方法。其二、把太极和“道”联系在一起,这样又可以从老子的《道德经》和道教联系在一起。若泛泛而谈,这样似乎不无道理。若把“道”理解为事物发展的规律,太极拳也是武术的一种规律,这样也说得通。但绝不可能由于有了《道德经》和道教才有了太极拳。其三、许多大师并没有真正理解古代创拳的大师们真正的思想,许多大师甚至文化消灭很低,再加上保守的因素,在教学过程中把太极拳真正的精华都逐渐丢掉了,留给人们的印象只是一种软不啦唧的类似小儿麻痹的不健康的动作,即不养生,也失去了武术的真谛。其四、某些人特别强调自己的武学独特,实际上并没有真正理解太极拳的真谛。我在以往的一些博客文章中对此种现象有过一些反映。

卫夫人指出, “近代以来,殊不师古[4],而缘情弃道[5],才记姓名,或学不该赡[6],闻见又寡,致使成功不就,虚费精神。”这是在批评当时的书法界,说他们近代以来不师法古人,只凭兴趣背离书道,只记得姓名,有的学识并不渊博丰赡,见识又少,致使没有成就,空费了精神。在当今的太极界,这种情况依然是严重的。“十年不出门”,几乎是学太极的人无人不知的一句话。这表现出,太极拳界造了许多“神”,引诱人们去追求。但这神总是给人以可望而不可及的感觉,十年还不能出门,出了门就挨打,没有一丝实战的功能。其次,没有实战能力,实际上是没有学到内劲。若有了内劲,就可以迅速地增长功力,功用一日,技精一日。其三、既没有内劲,这种太极拳就是一种名为拳的操,没有丝毫健身与养生功能。其四、既没有内劲,又是大马步和大弓步蹲得很低,很可能不但学不到功夫,还伤了自己的膝盖骨,从养生健身的目的出发,到达了损伤自己身体的彼岸。

卫夫人认为,学习书法,需要有兴趣,有灵感,“自非通灵感物[7],不可与谈斯道矣。”有兴趣,有灵感,才能真正把一门知识学进去,有所造诣,才能“通神,才到得到灵验”。所以,不是通于神灵,能够感化影响他人的特殊的人,不要与他谈论书道。在太极拳上,也存在相同的情况。有的人莫说通灵感物,就是在老师或别人认真细致的教诲下也难于理解,在此种情况下,若要求他学懂太极拳,很难。我有过这样的经历。比如我们要求练拳和推手时要立身中正,他就理解为身板一定要笔直,而且是真正的笔直。由于我们人的身体是S型,为了追求身板笔直,他又不得不把身体前倾,最终破坏了立身中正。再比如,有人鼓吹蹲得越低,下盘越稳,功夫会练得越深。那他就贴住地面打拳,把一套太极拳打成了地躺拳。这样的人很难理解并接受太极拳的真谛。

什么样的字是好字?怎样才能写好字?卫夫人给出了一个十分重要的标准:“善于笔力者多骨,不善笔力者多肉;多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨谓之墨猪:多力丰筋者圣,无力无筋者病”。这里提出了书法的三种状况:骨多、肉多、筋书。骨多,实际上是僵劲写出,肉多,卫夫人谓之“墨猪”,实际上是松散之力写成。她最推崇的是筋书,“多力丰筋者”,为此,她给出极高的评价标准:“圣”。在练太极拳时,有从松劲入手,实际上大部人误入歧途,成了松散劲。有人从刚劲入手,实际上很长时间脱离不了僵劲。只有直接从柔劲入手,才能够尽快掌握太极拳真谛。在此,我提出三个九柔一刚的理念:练拳时九柔一刚,大部分时间是柔劲,极少的时间发刚劲。推手时九柔一刚,大部分时间是化别人的来劲,主动去找别人的破绽,可以用来发劲的时间是极短促的。散手时九柔一刚,真正的致命一击在整个搏击过程中出现的机率是极少的。

如何写出神品、圣书?卫夫人给出一个方法:“下笔点画波撇屈曲,皆须尽一身之力而送之”。

如何做到尽一身之力送之?卫夫人没有说,一千四百年后的太极拳创始人们给出了答案:“力生于跟,形于手指”,这就是太极拳的内劲,也就是整劲。我用这个方法测试写字,发现很灵。就是说,太极拳内劲的方法可以用到书法上。我提出三柔出一刚的理论,就是说,身体要柔,笔端要柔,纸要柔,下笔才出写出真正的刚猛劲气。用这样的观点看许多过去人们称之为遒劲有力的书法神品,发现其中许多作品实际上是僵劲写就。我把这个方法告诉一位既懂书法,又喜欢太极拳的朋友,他测试以后也觉得很灵。现在,他不再向人们讲写字是运腕,腕力作用于纸了。他知道了写字也是要用丹田之力,由丹田发力,作用于脚跟,反作用于笔端。从这个观点出发,书法界有人提出“四力”,即指力、腕力、肘力和肩力,我的观点是只有一个,就是脚力。只有来自脚上的力写出的字才是有劲道,容易达到筋书的境界。遗憾的是,现在大部分练太极学太极的人却总是不明白这个道理,总有一些人在讲松劲,实际上误导许多学员练成了松散松懈松驰的劲。还有的人创造出松身法,包括松手法、松腕法、松肘法、松肩法……,很可能是为了延长学员的学习时间,因为局部的松到了整体上就会变为僵。

太极武术特别讲究意意气在行拳和推手中的作用,“意气君来骨肉臣”。卫夫人早在1600年前的晋朝就提出这样的观点的了“心手不齐,意后笔前者败……意前笔后者胜。”

近代太极拳界,包括内家拳界,有普遍的认识,认为内家拳是神意气力的高度结合,这就是内劲。书法亦须讲这些元素。再看社会上的其它一些领域,似乎都有这些因素的影子。比如军事上讲士气,词学上有豪放派。苏东坡的豪放在历史上是非常有名的:

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物……乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪”。

而歌词《滚滚长江东逝水》不但有苏轼描写的大场面,更有苏轼不曾穷尽的时间长河:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红”。

毛泽东的《沁园春.雪》把场景放到更大的时空中:“北国风光,千里冰封,万里雪飘。望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。须晴日,看红装素裹,分外妖娆。”

毛泽东另外一首词把场景拉到了宇宙的层面,这首词就是《满江红和郭沫若》:“小小寰球,有几个苍蝇碰壁。嗡嗡叫,几声凄厉,几声抽泣。蚂蚁缘槐夸大国,蚍蜉撼树谈何易。正西风落叶下长安,飞鸣镝”。

书法是要讲气势的,书圣王羲之著有《笔势论》十二章,内容极丰富深刻,内家拳武术更要讲气势。让我们看一下卫夫人对字的势是如何描述的:

“点画如高峰坠石,磕磕然实如崩也[8];横画如千里阵云,隐隐然其实有形[9];竖画如万岁枯藤[10];撇画如陆断犀象[11];捺画如崩浪雷奔[12];斜勾如百钧弩发[13];横折如劲弩筋节[14]。”

这是何等的气势?

没有这种气势,就没有书中的精品、书中的圣品!打太极拳没有这样的气势,就出不来神意气力相结合的神韵。

卫夫人提出的评价书法的标准是相当简练且重要的,其原理和方法用之于太极拳是完全适用的,所以说卫夫人的《笔阵图》是最早的太极拳论。

2012-1-26

[1] 钟繇(151-230),字元常,颍川长社(今河南长葛东)人。三国时期曹魏著名书法家、政治家。官至太傅,魏文帝时与当时的名士华歆、王朗并为三公,有二子:钟毓、钟会。在书法方面颇有造诣,据传是楷书(小楷)的创始人,与晋代书法家王羲之并称为“钟王”。[龙城飞将点评:资料来自网上,没有做细致的分析。多数人讲卫夫人师从钟繇,然从年代上似乎有点对应不上。钟繇(151-230),卫夫人(242-349年)。]

[2]达:通达。达其源:通达文字产生发展的源流。

[3]暗于理:不懂书法的道理。

[4]殊:此作副词,有竟然之意。师古:即师法于古人。

[5]缘情:抒发感情,此理解为凭兴趣。弃道:背弃书道。

[6]该赡:渊博丰赡,此“该”通于“赅”。

[7]通灵感物:指通于神灵,并且能感化他物。

[8]侧点:要像高峰坠石,磕磕然实际在崩塌。

[9]横画:要像千里阵云,隐隐然其实有高低不同的形状。

[10]努笔(竖画):要像万岁枯藤一样多节而瘦劲。

[11]撇掠:锋锷能在陆地截断犀角象牙。还有一种解释是撇如陆地上截断的犀角象牙。

[12]要像蹦浪雷奔一样徐迟有力。

[13]戈笔:要像百钧重的弓张箭发。

[14]钧弩势:要有如强弩筋骨一样遒劲。

爱华网

爱华网