《教你如何做读书笔记》你做读书笔记吗?你写摘要,还是写评论,还是使用别的什么工具?

以下转载自「知乎」网。

回答一:

很早以前我看书不做笔记,后来发现时间长了,就会忘记书中的内容,相当于白看了,开始强迫自己慢一点,养成做笔记的习惯。经过不断的改进和调整后,目前用的最多的方法就是下面这四种:

1、简评

阅读完一本书之后,尽量写几个几百字的简评进行总结一下。给这本书打分,尽量用几句话把全书的框架给表达出来。有的书很容易,有的比较难。把这些笔记放在EverNote上,加上Tag,用的时候一搜索就能找到。经常把这些简评分享在微博、豆瓣上,跟大家进行讨论和沟通。

2、摘录笔记

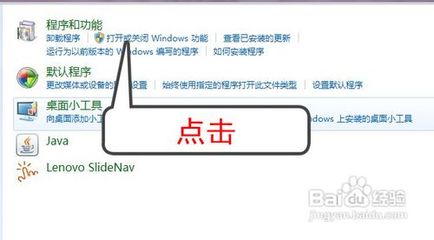

把书中对我有用处的部分,摘录下来,归纳下重点,这个Blog上分享不少这类的笔记。为了方便一点,平时经常用手机或相机把书拍成图像,如果是电子版就直接抓图,然后使用OneNote或汉王进行Ocr,把图象转成文字,再最终排版下版,保存在OneNote里。

3、思维导图

思维导图不是一成不变的,我自己做笔记的时候,不会严格按照规则来做,基本上不加图片,但会不断的进行调整,但不管哪一些,一定记得,思维导图是对内容的重新整理和归纳,而不是简单把书的内容罗列出来,最好把阅读的心得加到思维导图,并试着用自己的话来表达。

第一遍开始把书中所有的要点都做出来。现在一般把这类导图直接分享在博客上,估算了一下,一个月最少能做二、三本书吧。

第二遍根据自己的理解对做出的思维导图要点做成整合和调整。

第三遍开始进行删减只保留对自己有用的部分。

第四遍把这个导图按照7W3H的方式从新做一个思维导图。这是一种非常好的分析模型,帮助自己把书中的内容进行更进一步的分析和归类。

第五遍把这本书的内容放到自己个人行业的知识树,进行补充和扩展。这个知识树通过阅读、实践和自己的反思积累而完成。

一般情况下,是根据实际情况和时间对这几个部分进行相关的调整和整合,按不同情况可能保留二、三个版本。

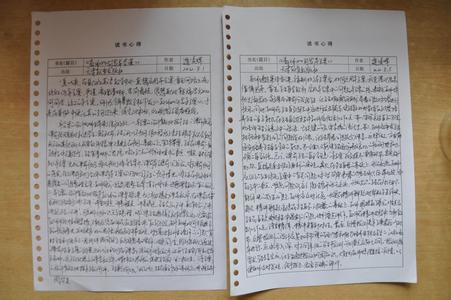

4、读书心得 记得在一本书中看到,能用自己的话把书中的内容说清楚才能看出来到底掌握到什么程度。我基本上每次阅读之后,都会从新修改一下心得体会,并记录上阅读的时间。一次重复2-3次之后,就能写出一篇不错的书评,目前这类书评写的不少,但分享的不多,以后需要在加强在豆瓣上的分享。

我读书很少只读一遍,一般都是读二、三遍,如果书的内容好一些,次数会更多。基本上每次阅读完成之后,都会对笔记做些修改和调整,经常会调整的面目全非,然后汇总或链接到一个大的知识树中。

回答二:

做笔记的好处:让一本书真正属于你自己

你花钱买了一本书,这就是你的资产,跟你花钱买衣服,买电脑是一样的行为。但不一样的地方在于,对于书来说,你付钱购买的动作只不过是你让这本书变成你自己的一部分的前戏而已。要想真正完全的拥有这本书,你需要完全理解里面的东西(方法,理论,结论),并把这些内化到自己思想中去,指导自己的行为,而想让书完全的内化到自己思想,做笔记就是一件相当重要,不可或缺的事情。

为什么说做笔记是不可或缺的?

它会让你保持清醒---你有没有读着读着书睡着的经历,试着做做笔记吧。

主动的阅读本身就是一种思考过程,思考需要用语言表达出来---如果你说知道自己在想些什么,却说不出来,可能这并不是你的表达能力问题,而是你初期根本不知道自己在想什么。

将你的读书感想写下来,可以让你更方便的复习回顾。

做笔记的三种方法:

根据你阅读的所在层次不同,可以有三种不同的做笔记方法。

结构笔记:在略读阶段,你应该知道这是一本什么样的书,这本书谈的是什么主题,书的架构是什么样子的。因此你的笔记重点应该是全书的架构,而不是内容,先不要管细节。

概念笔记:在分析阅读阶段,你要做的笔记跟结构关系就不是那么大了,而是跟概念有关。这里说的概念是指作者的观点,作者的结论,整本书的立论所在。

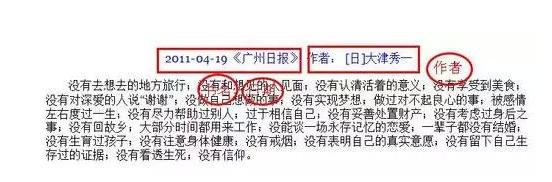

辩证笔记:当你针对某一主题已经同时阅读了好几本书时,你可以针对这个讨论情境进行笔记记录。这个讨论

情境主要是由你读的那几本书的作者共同参与的,他们针对这个主题各自表达了自己的观点,列出了自己的论据,你把这些都综合在一起,辩证的对比分析。

而具体到记笔记的方法,可以采用思维导图的方式,通常我会将一本书的结构笔记和概念笔记综合到一张思维导图中,然后将某一主题的几本书的内容单独做一张导图。打印出来,放在抽屉里,时不时的拿出来翻看一下,比你临时去翻书回忆的东西要丰富的多。

最近读书的确也发现读时速度太快,之后容易忘记细节,我觉得自己是特别不会记忆的人,这就要大学毕业,不但记忆上全无方法,连最笨的记笔记帮助记忆,也没有形成自己的一个惯性系统,个人非常不喜欢摘抄,耽误几倍的时间,又比较机械,未必抄完就记住了,但又不知如何做概括总结,各位读书的大牛们,读了这么多年书,来教教我如何做能够帮助记忆,又不至于变成做笔记机器的办法吧!愿意传授我你是如何做读书笔记的话,可以发送邮件给我哈。(kangxia520@gmail.com)

百度搜索“爱华网”,专业资料,生活学习,尽在爱华网

爱华网

爱华网