慢性心绞痛是缺血性心脏病的一种常见表现。药物治疗是减少心绞痛发作,提高患者生活质量的主要方法。本文主要讲述常用的标准治疗(如,硝酸酯类药物、β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂)、新兴的抗心绞痛治疗(并非在世界各地可用)和试验性治疗。尽管有许多新兴的治疗方法,但缺乏证据证明它们改善心绞痛和心肌缺血的能力。

检索策略和选择标准

以“药物治疗”“慢性心绞痛”和“稳定型心绞痛”作为检索词,在MEDLINE上搜索截至2015年5月17日的文献;并单独搜索了检索词为“慢性心绞痛”或“稳定型心绞痛”的综述,从综述中我们确定了几个相关的参考文献。我们还搜查了欧洲心脏病学会(2013年版)指南和美国心脏协会/美国心脏病学会(2002年和2009年版)指南,以确保找出所有相关的文章。我们选择了荟萃分析以提供最大范围观察结果。我们着重分析了近五年发表的文章,但发现大多数关于抗心绞痛标准疗法和新兴疗法的研究报道在此期间之前。

一、概 述

在本文中,我们讨论了可用药物的药理学性质,通过改善稳定性冠心病患者运动耐量来降低心绞痛和心肌缺血的症状。

抗心肌缺血治疗应安全地缓解稳定性冠心病患者的症状,延长运动时间。硝酸酯类药物、β受体阻滞剂或钙通道阻滞剂的标准疗法不会改变疾病进展风险、心肌梗死、心源性猝死和全因死亡率。抗心肌缺血药物可能会影响患者的心率和心脏前、后负荷,或者通过直接作用于细胞或分子影响心肌代谢,从而起到降低心肌耗氧量的作用。通过这些影响和直接作用,心脏作功、心肌收缩、左心室壁张力、侧支血流、心内膜与心外膜之间的血流和心率均受到影响。抗心肌缺血药物的不同机制使得治疗可根据合并症和心脏功能个性化实施。抗心肌缺血药物的不同组合可因累加效应,甚至产生协同效应,发挥更好的治疗效果。通常,女性和男性的慢性心绞痛治疗策略是相似的,有效性和安全性的差异也未有报道。

二、抗心绞痛的规范治疗

1、硝酸酯类药物

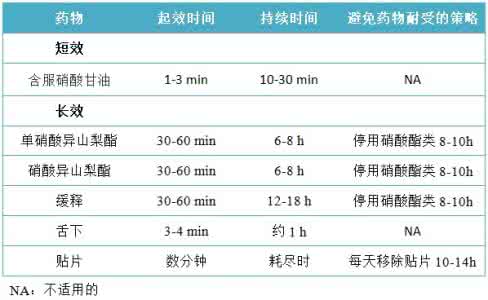

硝酸酯类药物均为有机前体药物,可在血管壁因酶促脱硝基作用(线粒体醛脱氢酶)产生具血管活性的一氧化氮(NO)。NO抑制钙进入平滑肌细胞,通过激活鸟苷酸环化酶增加环磷酸鸟苷。NO也可通过抑制钾通道和细胞膜超极化,从而松弛平滑肌细胞。硝酸酯类药物的起效和持续时间见表1。

表1 冠脉疾病患者应用短效和长效硝酸酯类药物的起效时间和持续时间

硝酸酯类药物通过扩张静脉降低心脏前负荷;较大剂量可扩张冠状动脉和小动脉,进一步增加剂量可扩张外周动脉、降低血压,降低心脏后负荷。这类药物扩张冠脉不需依赖完整的血管内皮,可以降低冠脉阻塞病变部位的血管阻力。由于侧支血管血流增加和心室舒张压降低,使冠状动脉血流量从正常灌注区域向缺血区域重新分布。心脏前负荷降低使心肌壁张力下降,心肌耗氧量降低,部分抵消了因反射性交感神经活性增强而导致的心率增快和心肌收缩力增强。联合应用硝酸酯类药物和β受体阻滞剂、维拉帕米、地尔硫卓可有效地阻止反射性心动过速的影响,并可能产生抗心肌缺血的协同作用。一项随机对照试验(RCT)的荟萃分析比较了长效硝酸酯类药物、钙通道阻滞剂和β受体阻滞剂的抗心肌缺血作用,结果显示,舌下含服硝酸甘油不能显著改善每周心绞痛发作、ST段压低时间和患者的总运动时间。

爱华网

爱华网