淝水之战,发生于公元383年,是东晋时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,结果有绝对优势的前秦败给了东晋,国家也因此衰败灭亡,北方各民族纷纷脱离了前秦的统治先后建立了十余个小国。而东晋则趁此北伐,把边界线推进到了黄河,并且此后数十年间东晋再无外族侵略。

淝水之战,发生于公元383年,是东晋时期北方的统一政权前秦向南方东晋发起的侵略吞并的一系列战役中的决定性战役,结果东晋以少胜多大败前秦。八万将士击溃百万之众,以少胜多、以一当十的威风总是让人愉悦,淝水之战也因而闻名于世。可怜英雄一世的秦王苻坚,就只剩下风声鹤唳、草木皆兵的慌张与胆怯了。其实正如人的复杂内心,战场上短兵相接、兵戈相向的真实景象,也并不就是漫画中定格的画面,总是一副表情、一个动作。也就是说,传奇和真实总是有差距的。诚然,淝水之战的着名,并不仅仅体现在东晋以少胜多、以弱胜强上。更重要的,它还对当时的政治格局产生了很大影响,甚至还可以说,它将中国南北朝对峙的局面推迟了半个多世纪,意义着实不小。然而就战争本身而言,它并没有人们想象的那么夸张。

名称:淝水之战

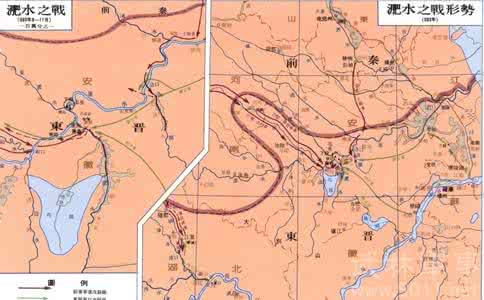

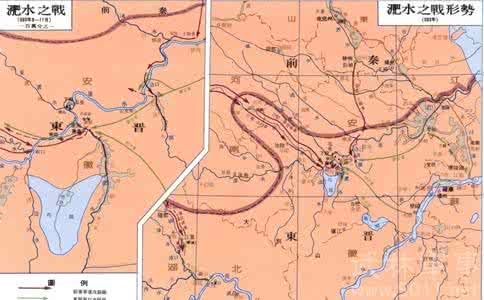

地点:东晋豫州淮南郡淝水附近

时间:公元383年11月

参战方:东晋,前秦

结果:晋朝大获WWw.aIhUaU.COM全胜

参战方兵力:东晋北府兵8万人

前秦嫡系兵30万,其他兵力50万

伤亡情况:东晋五千人

前秦嫡系部队全灭,其他兵力叛亡

主要指挥官:东晋:谢安 前秦:苻坚

原文选自《资治通鉴》第一百零五卷秦兵逼肥水而陈,晋兵不得渡。谢玄遣使谓阳平公融曰:“君悬军深入,而置陈逼水,此乃持久之计,非欲速战者也。若移陈少却,使晋兵得渡,以决胜负,不亦善乎!”秦诸将皆曰:“我众彼寡,不如遏之,使不得上,可以万全。”坚曰:“但引兵少却,使之半渡,我以铁骑蹙而杀之,蔑不胜矣!”融亦以为然,遂麾兵使却。秦兵遂退,不可复止。

淝水之战为中国历史上着名的以少胜多的战例。

西晋末年的腐败政治,引发了社会大动乱。在南方,晋琅邪王司马睿于公元317年在建康(今江苏南京)称帝,建立东晋,占据了汉水、淮河以南大部分地区。在北方,各少数民族政权纷争迭起。由氐族人建立的前秦国先后灭掉前燕、代、前凉等割据国,统一了黄河流域。以后又于公元373年攻占了东晋的梁(今陕西汉中)、益(今四川成都)二州,将势力扩展到长江和汉水上游。前秦皇帝苻坚因此踌躇满志,欲图以“疾风之扫秋叶”之势,一举荡平偏安江南的东晋,统一南北。“投鞭断流”,“草木皆兵”,“风声鹤唳”等成语典故都出自淝水之战。

前秦寿光三年(357年)六月,秦主苻生欲除苻坚,苻坚先下手为强,杀掉苻生,自立为大秦天王。

苻坚重用汉人王猛之後,国力强大,在相当短的时间之内东灭前燕,南取梁(汉中)、益二州,北并吞鲜卑拓跋氏之代国,西方兼并前凉,远征西域,一统北方。在王猛死前,一直阻止苻坚的南进政策,且劝苻坚不要攻击东晋王朝,因为他认为前秦的国力虽比东晋强,但由於前秦刚刚才统一北方,时机未成熟,加上东晋有长江天险。王猛死後七年,苻坚认为时机成熟,决定攻击东晋。前秦许多大臣都表示反对,一心希望尽早统一中国的苻坚说:「区区长江天险算什麽?我拥有百万大军,只要我一声令下,叫士兵们把皮鞭投入长江,足可断掉流水了!」,此为成语「投鞭断流」之典故。

前秦:

27万氐族兵(主力,投入决战者15万),20余万鲜卑等其他族兵力(主要在荆州战场),60万民夫(未投入实际作战)。号称百万

东晋:

8万北府兵,决战时,兵力为7万。

爱华网

爱华网