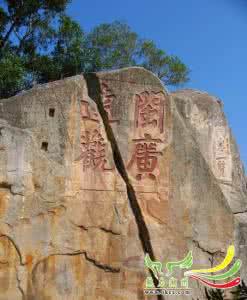

风吹岭石刻群在饶平县拓林镇东l.5千米的风吹岭。困岭高面海,一年四季风声飒飒,往东眺望,沧海万顷,水天浩渺,风吹岭石刻群闽粤的高峰岛屿如泥丸入海,甚为壮观,历代显官名士纷迭至此观览,吟诗作赋于此,于今留下了许多摩崖石刻。有明万历九年(1581年)闽广副总兵晏继芳题的“闽广达观”,以及来自湖北、四川、贵州、吉林、江西等地文人墨客题刻,有“海阔天空”、“水天一色”、“闽粤一览”、“玉柱天关”、“天风海涛”等。1981年列为县级文物重点保护单位。

风吹岭东麓有明崇祯年间的“雷震关”遗迹。今还留崇祯十三年(公元1640年)季春柘林寨事都司曹立的石碣、上镌“盘诘奸细”、“缉获盗贼”大字,正楷阴刻。

位于风吹岭中段的蝴蝶山坡天然岩石上镌着明崇祯七年仲秋修筑风吹岭大路的碑文。诸家书法遒劲秀拔,各具一格,在书法艺术研究上有一定价值。1981年被列为县级文物重点保护单位。

风吹岭石刻群 - [原创]诗歌风吹岭石刻群风吹岭石刻群

岩山巨石生,

飒爽立风擎。

墨客诗书盛,

游人赏识名。

云川流水远,

日月曌空明。

万载风流事,

群雕石刻情。

风吹岭石刻群 - 风吹岭摩崖石刻群

风吹岭,位于饶平柘林古镇之东约3华里处。岭高,面海,一年四季风声飒飒,故名曰风吹岭。风吹岭石刻群

往东眺望,沧海万顷,水天浩淼,闽粤的高峰岛屿如龙如虎,甚为壮观。历代显官名士至此,吟诗作赋题书于此,于今留下许多摩崖石刻。现列为县级文物保护单位。

明万历五年丁丑季夏(公元1577年)闽粤副总兵晏继芳题刻的"闽广达观"大字正楷,阴刻、每个字大一米见方。

明万历二十四年丙申岁(公元1596年)楚雍吴世重、成都庄诚镌的"海阔天空"大字,正楷,阴刻,字大40*27厘米。

明崇祯三年庚午(公元1630年)季春长白张昌祚的"闽粤一览"石刻;正楷阴刻,字大48*32厘米。

卢陵王一乾的"玉柱天关"大字,正楷,阴刻,字大见方;还有"天风海涛"、"观海"(此石已毁)等石刻。诸家书法遒劲秀拔,各具一格,在书法艺术研究上有一定价值。

风吹岭东麓有明崇祯年间的"雷震关"遗迹。今还留崇祯十三年(公元1640年)季春柘林寨事都司曹立的石碣、上镌"盘诘奸细"、"缉获盗贼"大字,正楷阴刻。

位于风吹岭中段的蝴蝶山坡天然岩石上镌着明崇祯七年仲秋修筑风吹岭大路的碑文。风吹岭石刻群 - 精美照片

风吹岭石刻群 - 小建议风吹岭石刻群用幅来算的话总数估计20处左右,其实也不是很多,只不过集中而已。如对书法或古文无浓厚兴趣的朋友建议不去游览,毕竟此地算是农村的荒山,加上人烟稀少,不熟悉野外活动经验的朋友不游也罢。风吹岭石刻群 - 民风民俗中元节是佛道二教共同的节日,也是与儒家相通的节日。道教以七月十五日为中元节,为地官判别人间、鬼城善恶的日子。道士要在这一天举行仪式为人间囚徒和阴间孤魂饿鬼解脱罪恶。佛教则以佛祖释迹牟尼在这一天投胎、四月八日出世,而称七月十五日为寄生节,因而要在这一天报母恩,故也称报恩节。又传说佛门弟子目连救母,也在这一日施孤魂祭饿鬼,念孟兰盆经而使其母得以解脱,演而为施孤普渡的习俗。即所谓盂兰盆会或孟兰胜会。佛道两家都在这一日建醺做功德法会。潮俗在中元节要祭祀祖先。七月十五这一天,一般由善堂或父母会等组织善信备办三牲?@品到义?V埔去修整裸露孤骨和祭拜。隆重者举行孟兰胜会,搭孤棚(祭坛),陈列大量三牲?@品、酒饭、纸钱、尚、道士到来念经、主祭。祭品除上述食物外,还有衣帽、竹笠等等,甚至还有活猪、活羊和耕牛。祭拜之后,散发实物,或编号散发竹签牌子,让观众去抢,这就是所谓“抢孤”。

潮汕中秋风俗------------ 八月十五中秋节,有许多有趣的活动,如:拜月娘、荡秋千、游“月娘”、燃烟堆、烧瓦塔、观神。荡秋千,预先在空旷的草地上搭起高达两层楼的单双座秋千和“十”字秋千。棚顶四周拉起一道道绳子,挂满五颜六色的绸花彩带。当银盘样的月亮(俗称“月娘”)升上中天,穿着节日盛装的少男少女便纷纷聚集到秋千前。按这里的风俗,女的不能荡秋千只能观看。能大显身手的,就是小伙子们了。他们争着荡秋千,比赛谁荡得高,转得快。在围观者的欢声笑语中,单座和双座秋千向月娘抛出一道道彩虹,“十”字秋千腾空飞旋箍着一个个花环。荡得最高转得最快的便是少女心目中的英雄好汉,从而获得她们的爱情。等到来年元宵,有的已双双上街观灯,成了恩爱的小夫妻了。天真无邪的童男童女们,自从讶讶学语,就缠着奶奶讲月娘的故事。月娘成了孩子们金色的梦。于是到了中秋节,大人们就用竹子劈成材蔑,扎成了脚盆大小的骨架子,用毛边纸糊成一轮满月。中秋夜,孩子们就在“月娘"肚子里点上蜡烛,扛在肩上,手舞足蹈悠游在朦朦胧胧的深巷中。老远看去俨然是月娘落下凡间。金色的梦变成童男童女们捉得住摸得着的现实,这就是有趣的游“月娘”。这天晚饭后,妇女们沐浴更新衣,忙着在能望见月娘的天井、门楼、厅前摆起桌子,扎上绣满祥禽瑞兽富贵花卉的床裙,把洗干净的水果、云片糕、月饼摆上去;男人在一旁用红纸剪成各式各样吉祥物,一一贴在糕饼、水果上面。一切停妥之后,就点上红蜡烛,焚上高香,开始恭候月娘升上中天。入秋之后,成熟的柚子、青皮梨、红梨、菠萝、香蕉、林檎、龙眼、杨桃、红柿、牛心柿等竞相上市,琳琅满目的水果自然就成了中秋拜月的佳品。因此中秋节又被人们称为“水果节”、“斋节”。月饼主要有二种:一种拌猪油称作?U饼;一种拌花生油称作清油饼。?U饼以潮州市郊意溪镇烤制的为上乘。意溪镇又以“范合盛”号的?U饼为最著名。范合盛号的绿豆沙,据说要盛于陶制大水缸埋于地下,“退火”至隔年方取上作馅。意溪?U饼皮薄而脆,馅滑腻清凉;包装也很有特色,用陶钵盛 装,上面用印有金字商号的大红纸封口,显得格外古朴,人人喜欢把意溪?U饼当作拜月的佳品。一到中秋前夕,除了商店,大街小巷到处摆摊设点卖?U饼,街上的行人,无论篮里盛的、袋里装的差不多都有?U饼。从前穷人省吃检用也要买上几块,实在买不起的会感到羞愧难当,拜月娘时泪流满面,再三请求月娘恕罪。供品除了水果、糕饼,还必须供蒸熟的芋头。除了拜月娘,有的农村还要烧瓦塔、燃烟堆。早晨,孩子们起床之后,到处拾瓦片、砖头,然后抬着、挑着、抱着送到长辈指定的晒谷场上集中,由富有经验的大人把这些瓦片、砖头砌成一座空心塔。塔高一丈余,塔围一人不能合抱,下面还留出塔门,只是上面没有造塔刹。然后把各家各户派来的稻草、劈柴、青金树叶填进塔里。月上中天,当村里妇女们在案前对月祷祝、火化元宝时,一位长辈就在塔门点起了火,慢慢地,塔顶蹿出了一串串火舌。为了助燃和增加色彩,人们不时你一把我一把地往塔里撒食盐,爆发出一阵辟哩啪啦的响声,不一会,火舌变成了火龙直冲霄汉,映红了半个天边。孩子们绕着火塔又唱又跳,大人们喝茶吃糕饼,谈古论今,直到瓦塔烧成了通体透明闪闪发光的金塔。至于燃烟堆,就是各家各户把稻草、劈柴分别在村里几个地方堆成小山似的柴草堆,拜月结束时,也象烧瓦塔一样把柴草堆点燃。中秋之夜用意溪?U饼、芋头拜月娘,烧瓦塔,燃烟堆,都是这里古老的传统活动。据说它有一番不凡的来历,这要追溯到元代。那时,潮州人把元兵称作元番或胡人。传说元兵攻进潮州城之后,为了巩固其统治,实行联户制三家一保,每三家人供养一个元兵,只准养胖不准养瘦。还规定三家人晚上不得关门,任由元兵随意上哪家睡觉。更不能容忍的是谁家娶媳妇,新娘头天晚上只准与元兵同房睡觉。百姓受尽欺凌忍无可忍,就在八月十五那天,家家户户拜月娘的供桌上都多了一盘?U饼和一个蒸熟的芋头。原来这是起义者事先安排好的,?U饼底下垫着一小块四四方方的白纸,乍看似乎是防止油渍出来,其实上面写了个“杀”字,暗中传递消息,约定拜完月娘请元兵吃?U饼时,一见“杀”字,男女老少一齐端起烛台、香炉、棍棒、菜刀痛杀元兵。结果―夜之间,十恶不赦的元兵全被斩尽杀绝。农村因为村落分散,为了便于统一行动,只好以烧瓦塔、燃烟堆为号。芋头取“芋”字与潮州话的“胡”字谐音,拜芋头是鼓舞百姓树立砍下胡人头颅打败元兵的信心。直到现在,人们在中秋节还耍拜?U饼、芋头;有些农村,各家各户也还有自愿抱出稻草、劈柴堆在一起,燃烟堆和烧瓦塔的习俗。

潮州风韵介绍---------- 潮州这座历史文化名城,文化源远流长,光辉灿烂。出花园的风俗,独具韵味的潮剧、潮州音乐、潮州工夫茶、潮州菜、潮式凉果、陶瓷、潮绣、抽纱木雕、玉雕、建筑等处处散发出悠扬的潮风潮韵。

出花园 潮州人为孩子举行的一种成年仪式。民俗认为未曾成年的孩子一直是生活在花园里的,孩子长到15岁,就得择日举行“出花园”仪式。拜神时供有三牲(鱼、猪头、三鸟),男孩供的三鸟是一只公鸡,象征朝气勃发,女孩供的是一只母鸭,祈求将来能生儿育女。家里要邀来亲朋,盛宴接待。“出花园”的孩子要以大人相待,坐到席上的首位,象征着孩子已成为家中的栋梁。潮剧 潮剧凝聚了潮州的民间音乐、民间文学和表演艺术的精华,吸取中原文艺的长处,兼收并蓄。潮剧在全国各剧种中独树一帜,在东南亚华裔中有一定的影响。潮乐 除了潮州戏曲音乐外,潮州民间音乐还有潮州锣鼓乐、潮州弦乐、潮州庙堂音乐、潮州外江音乐、潮州说唱音乐。单锣鼓乐就有潮州大锣鼓、潮州小锣鼓、潮州苏锣鼓、潮州花灯锣鼓和潮州鼓畔音乐等。潮州弦乐包括潮州弦诗乐和潮州细乐。弦诗乐以二弦为主奏乐器,曲调婉丽动听;细乐则以琵琶、三弦、筝组奏,细致优雅、韵味深长。潮州音乐常在各种庆典活动和红白事仪式中表演;平时,则以农村闲间(厝屋)或老人间用以自娱。舞蹈 潮州民间舞蹈主要有舞狮、舞龙、舞鲤鱼和英歌舞,常在群众性的大型庆祝活动中表演。走五方(又名“走贡”)则是一种古老的宗教祭祀舞蹈,见于功德、道常现代的舞蹈吸纳了国际流行的交谊舞、伦巴、迪斯科等,常在歌舞厅或团体活动中举行。潮州歌册 潮州歌册从弹词演变而来,是民间说唱文字中最流行的一种。表演时边弹边唱;文字多为七言,少数句式为四字句、五字句;内容以叙事为主,抒情、议论相结合;曲调相对固定。日常潮州歌册多为妇女口头表演,也可作作品欣赏。潮州歌谣 潮州歌谣俗称“歌仔”、“畲歌”或“畲歌仔”。这种歌谣以方言口头创作,长期流传,是潮汕地区沿海居民和山里畲民与中原移民的民谣,经长期融合形成的民间口头文学表现形式。潮州歌谣有罗织儿童趣语,表达美好愿望,诉说民间疾苦,歌颂正义事物,讽刺邪恶现象等内容。流传广泛的潮州古老歌谣有《天顶一只鹅》、《正月剪春萝》、《月娘月光光》等。潮州歌谣多在民间儿童口头诵唱。

爱华网

爱华网