药品价格一直是一个备受社会关注的话题。按照7部门发布的《推进药品价格改革的意见》,从今年6月1日起,除麻醉药品和第一类精神药品仍暂由国家发改委实行最高出厂价格和最高零售价格管理外,其他药品取消政府定价和限价,按照分类管理的原则,通过不同方式由市场形成价格。

改革启动以来,各方正在探索建立新的药品价格形成机制,未来药品价格会走向何方?相关政府部门如何实现政策的协同配合?改革过程中还存在哪些困惑和难点?本报推出系列报道,关注药价改革。

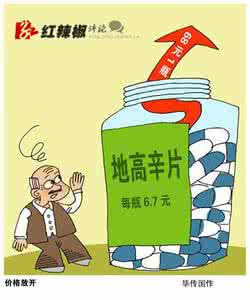

从几个月前的6.7元涨到现在的68元,一瓶地高辛片剂的价格“狂飙”10倍,在媒体上引爆了药价改革后价格上涨的话题。但在记者采访过程中,各领域专家对此反应都比较淡定。药物政策、药品生产和流通等领域的专家、官员和企业人士的认识基本一致:大力压低虚高药价是政策设计中的主旋律,而药品价格产生波动是正常的市场反应,况且地高辛涨价是有其缘由的。

部分低价药有涨价空间

“地高辛片剂价格的涨幅确实比较大,但大家也应该算一算患者使用这种药的成本。”北京某知名三甲医院院长介绍,地高辛是心内科的一种经典药物,主要用于治疗各种急性和慢性心功能不全等。引起广泛关注的地高辛片剂规格为0.25毫克x100片装,说明书中成人常用量为每日0.125毫克~0.5毫克,“按每天一片算,即使是涨价后的日均费用也才不到7毛钱”。

2014年4月,国家发改委出台政策,对低价药取消政府制定的最高零售限价,在西药3元、中成药5元的日均费用标准内,由生产经营企业根据药品生产成本和市场供求自主制定购销价格。事实上,地高辛正是国家低价药清单中的药品,有关生产企业表示,该药的涨价程序在几个月前就已经开始,“与6月1日开始的药价改革并无直接关系”,主要原因是原料价格的快速上涨。

此前,在被各种因素扭曲的市场机制下,我国部分药品价格畸低。价格过低导致企业失去合理的利润空间甚至亏本,有不少经典药品因企业停产而消失。经查询,国家食品药品监督管理总局批准上市的地高辛片剂生产厂家有11家,但记者询问多位业内人士得知,目前在产的国内生产企业不超过2家。 北京大学医药管理国际研究中心主任史录文表示,在价格形成机制更多交由市场主导的改革思路下,“部分价格明显过低的药品出现价格回升是很正常的”。浙江省卫生计生委药政处处长吴朝晖也表示,地高辛涨价在一定程度上反应了部分低价药品的市场供求关系,通过价格的灵活波动来保障供应,也是制定低价药政策的主要目的。

大多数药品将呈降价趋势

爱华网

爱华网